これが玄海町の現状です。

http://konkun.sagafan.jp/e516209.html

こんな時代だからこそ地域ジャーナリズム重要です。

現場の一人ひとりの記者はそんな時代に何を思うか。

それがこのイベントで分かるかも知れません。

市民対話集会2012

日 時:2012年6月23日(土) 開場13:00 開演13:30

場 所:メートプラザ佐賀(佐賀市兵庫町藤木)

内 容:講演・佐藤和文氏「非常時インフラとしての地方新聞社」

講演・高田昌幸氏「ネットメディアと権力、市民。その関係はどうなる? どうする?」

パネル・ディスカッション 「ネット・多メディア時代の地域ジャーナリズム」

USTREAM動画配信URL:http://ustre.am/LzUS

ブログ:http://blog.livedoor.jp/sagaroso/archives/6319057.html

Twitterハッシュタグ:#stm2012

参加費:無料

問合せ:sagaroso@b1.bunbun.ne.jp

主 催:新聞労連佐賀新聞労働組合

http://ow.ly/bA0CX

http://ow.ly/bA0GJ

http://konkun.sagafan.jp/e516209.html

こんな時代だからこそ地域ジャーナリズム重要です。

現場の一人ひとりの記者はそんな時代に何を思うか。

それがこのイベントで分かるかも知れません。

市民対話集会2012

日 時:2012年6月23日(土) 開場13:00 開演13:30

場 所:メートプラザ佐賀(佐賀市兵庫町藤木)

内 容:講演・佐藤和文氏「非常時インフラとしての地方新聞社」

講演・高田昌幸氏「ネットメディアと権力、市民。その関係はどうなる? どうする?」

パネル・ディスカッション 「ネット・多メディア時代の地域ジャーナリズム」

USTREAM動画配信URL:http://ustre.am/LzUS

ブログ:http://blog.livedoor.jp/sagaroso/archives/6319057.html

Twitterハッシュタグ:#stm2012

参加費:無料

問合せ:sagaroso@b1.bunbun.ne.jp

主 催:新聞労連佐賀新聞労働組合

http://ow.ly/bA0CX

http://ow.ly/bA0GJ

原発と暮らすということ2(1) 旅館主の苦悩・前編

佐賀新聞:2012年06月14日

http://www.saga-s.co.jp/news/genkai_pluthermal.0.2224140.article.html

玄海原子力発電所から歩いて20分。漁港に面した民宿に夕刻、作業服の男たちが帰ってきた。それぞれ原発で働く常連。廊下では「お疲れさまです」「おたくはきょうから?」。仕事場の延長のような会話が交わされた。6月上旬のこの日、この宿で埋まった客室は全体の半数の10室。「きょうは多いほう。1人、2人というときもありましたよ」。風呂から上がり、座敷で夕食をとっていた50代の男性が、素っ気なく語った。

「このまま原発が止まり続けたら1年先も見通せない」。同じ座敷で深夜、経営者の溝上孝利さん(53)が険しい表情を見せた。宿泊客の8割は原発の定期検査(定検)の作業員を中心にした労働者。定検はおおよそ13カ月運転した後に2~3カ月間行われている。玄海原発の4基ではこの10年で26回実施された。4基は今春までに定検を事実上終え、福島第1原発事故の影響で待機状態。今後1年ほど定検がない。民宿には定検以外の作業員も来るが、大幅な宿泊者減と収入減を覚悟せざるを得ない。

宿は創業40年。1号機の建設時に開業した先代から4年前に引き継ぎ、夫婦と町内の女性従業員3人で切り盛りしてきた。仕出しや弁当、宴会場…。原発関連の依存を減らし、食事客で補う工夫を重ねてきたが、「甘かった。宣伝をしなくても、定検になれば長期の団体客が見込める環境に、どこか甘んじていた」。従業員にはリストラがあり得ることを伝えた。自らの収入を削って雇用を守るつもりだが、自信は持てない。

「原発以外の客を呼び込めばいいじゃない」。事情が分からない人からはそんな声もかけられる。だが、部屋の大半は6畳の簡素な個室。テレビやエアコンは備えていても、洗面台やトイレ、風呂は共用スペースにあり、冷蔵庫も廊下の一角に据えている。「半ば飯場。観光客や家族連れを呼び込めるつくりじゃない」と溝上さん。「玄海町の宿泊施設の大半がそう」と言う。町にある宿泊施設はほとんどが原発頼みだ。15軒ある旅館業者の中には、料理や長時間にわたって沸かす風呂など「観光客向けサービスは負担が大きい」と、“原発労働者専用”のところもある。

玄海町ではここ数年、下水道工事が進む。溝上さんは工事に合わせ、400万円強をかけて施設を改修したばかり。「これ以上、改修を重ねる資金はない」という。多くの同業者も事情は同じ。返済に困るところも出そうだ。

こうした状況を把握した唐津上場商工会は、行政や金融機関に借入金返済の条件変更などを要請。今の施設で対応できる方策として、学生の合宿を誘致することなどを模索する。

溝上さんは言う。「原発が再稼働しようが、しまいが、どこにも行くあてはない。原発のリスクを含め、覚悟を持ってここで生きていくしかない」。30歳を頭に子どもは5人。「せめて中学3年の末息子が大学を卒業するまで民宿が持てば」と思う。

翌朝、玄海原発入り口のゲートには、徒歩の作業員やバス、乗り合いの車が普段通り吸い込まれていった。この光景はずっと続くのか。町は脱原発依存を進めるのか。この国の原発の行方とともにまだ定まっていない。

◇ ◇

福島第1原発事故の影響で、全国の原発が停止している。原発ゼロ状態は、立地地域の経済にもさまざまな形で影響を及ぼし始めている。玄海原発の膝元の実情を描く。

玄海原発で働く人たちが宿泊で利用する民宿の個室。定期検査時に長期滞在するケースが多い=東松浦郡玄海町

原発と暮らすということ2(1) 旅館主の苦悩・後編

佐賀新聞:2012年06月14日

http://www.saga-s.co.jp/news/genkai_pluthermal.0.2224143.article.html

「共存ではなく依存」。今春、玄海原子力発電所の全4基が長期停止することに伴う玄海町と唐津市の経済損失が年間34億円に上るという試算をまとめた唐津上場商工会の古賀和裕会長は、地元と原発の関係をそう表現する。「依存の構図」は長年にわたって築かれていた。

「これが、九電がこういうふうに協力しますよという中身でして…」。元玄海町議の山崎隆男さん(86)が、たんすにしまっていた1枚の手書きのメモを差し出した。表題は「日高町長に出された永倉社長の念書」。日高は当時の玄海町長・日高一男氏。永倉は当時の九電社長、永倉三郎氏。日付は昭和57(1982)年5月19日。玄海原発3、4号機増設の際、町が九電に約束させた振興策の内容を記録したものだ。

「九電は住民福祉の向上と地場産業の育成に努める」。最初の文言に続き、増設工事に地元企業を使うことや、物資調達や雇用も地元に配慮することを約束している。社宅や寮は町内に建設し、関連会社にも同様の措置をとるよう指導する-という記述もある。

メモにはさらに、翌年に九電から得た30億円の「協力金」を、どの地区にどれだけ分配したかが記録されている。「このお金にはいろいろと意味がある。増設に反対する自然を守る会が、区長も巻き込んで勢いをつけていましたからね」。当時、反対派は町長のリコール運動を展開。結局、署名数が29人分足らずに本請求できなかった。原発は陰に陽に金をもたらした。

4基体制になった玄海原発には常時1500人ほどが働くようになった。多くは玄海町や唐津市に住む。全4基が止まった今もその数は変わらない。原発は13カ月運転したら定期検査に入る。全国からやって来る作業員は1基当たり千人。「定検景気」といわれる収入をもたらす。町は原発と離れられない関係になっていった。

商工会の経済損失試算の内訳は、定検作業員の宿泊費が12億6千万円、食費が5億5600万円。さらに臨時雇用の地元作業員の給与約16億円。これは定検関連だけの額。波及するさまざまな影響は「専門機関でないと計算できない」(同商工会)。

原発依存の実態は、福島第1原発事故という思いもしない形で表出した。依存は分かっていたが、現実に直面して戸惑いと不安が広がる。「このままじゃだめだよねって。事故後はみんなで話す機会が増えましたよ」。玄海町で商店を営む男性(60)は、原発が延々と続くのは「幻想だった」と思い始めている。原発がなくなるのもやむを得ないとも思うが、「一度染みついた体質はなかなか変えられない。最後は危機感を持てるかどうかですよね」。

「原発のない玄海町」は簡単には描けない。だが、ひたすら再稼働を待つだけの日々を送れば、手遅れになると感じている。

玄海原発3、4号機増設に伴い、九電社長と玄海町長が交わした念書の内容を記録した手書きのメモ。「地元からの物資の調達を行い雇用も配慮する」など、細かく記されている

原発と暮らすということ2(2) 依存の実情

佐賀新聞:2012年06月15日

http://www.saga-s.co.jp/news/genkai_pluthermal.0.2224150.article.html

玄海原子力発電所1、4号機の定期検査が事実上終わった4月、地元のあるタクシー会社で運転手ら10人が退職を申し出た。「この先どうなるか、不安で仕方なくて…」と辞めた社員。社員の一人は「食ってかなきゃいけないし。決して早い決断じゃないと思うよ」と、元同僚の気持ちを推し量った。

1基当たり千人とされる定検作業員。その7割が移動手段を持たない県外の技術者たちという。宿泊場所と原発との送迎を担うタクシー業界にとって、定検が1年以上ないのは大きな痛手だ。

この会社は顧客の9割が原発関係。繁忙期に200回を超えた配車回数は4月以降、50回程度に落ち込み、1日1回も動かない車もあるという。「九電さんもきつくて相当しぼっている。残業はなく、定時のバスでみんな帰ってしまう」。苦境は既に始まっている。

玄海原発で働く人に食事を提供する業者も影響は深刻だ。唐津上場商工会は、定検が1年ないことによる経済損失試算で、定検作業員の食費として年5億5600万円を算出している。

「定検になれば昼食の注文はふだんの5、6割増し。大規模改修が重なれば、調理人をいくら増員しても間に合わないくらい」と、地元の仕出し業の社長(52)。創業50年。原発との付き合いは先代からで、1号機建設の時から弁当を届けている。増設のたびに売り上げは増え、今では原発の受注が全体の3割を占める。

仕出し業界は、大手スーパーなどを中心とした価格競争にさらされている。価格が一定で13カ月ごとに確実にやって来る「定検大口需要」は経営安定には不可欠だった。定検時には、伊万里市などからも業者がやって来るという。

ただ、その需要がこれから1年は見込めない。「本来なら2、3号機は今ごろ定検に入っているはずなんだけどね」と社長。定年退職者の補充を控えるなど、何とかしのいでいこうと考えている。

こうした業界だけでなく、原発とつながっている業界は多い。建設や土木など常時50社ほどが出入りし、定検になれば2倍以上に膨れあがる。多くが地場企業で、放射線量の測定や放射線医療機器の販売などを手掛ける業者もぶら下がる。

「原発が生む雇用が地元に金を落とし、次の雇用を生む。原発は地元経済に空気と同じように密接に組み込まれている」。唐津市の運送会社社長(56)は原発依存の構図を説明。さらにその経済サイクルに空洞が生じたことを怖がる。「九電を頂点に回っていた金がこれから逆流する。さまざまな波及先を考えれば、損失は優に100億円を超えるだろうね」。

玄海原発で働く人の送迎のため構内に向かうタクシー。定検需要がなくなり、行き交う車両は大幅に減った=東松浦郡玄海町

原発と暮らすということ2(3) 唐津の異変

佐賀新聞:2012年06月15日

http://www.saga-s.co.jp/news/genkai_pluthermal.0.2225214.article.html

玄海原発長期停止の影響は、立地する玄海町やその周辺だけにとどまらない。唐津市中心街の飲食店などでも「定期検査なき1年」への不安は広がる。

「原発関係者は定検の間に『顔合わせ会』『頑張ろう会』『お疲れさま会』として3回は宴会を開く。玄海は4基あって作業員も多いから、あてにしている店も多い」と居酒屋店長の岩田泰明さん(50)。唐津料飲業協同組合の専務理事でもある岩田さんには、仲間からの相談も多い。

玄海1、4号機が事実上定検を終えた今春以降、既に変化を感じている人もいる。スナックが顧客の花店店主は「『原発関係のお客さんが来なくなったから、店に飾る花が買えない』と注文が減った。経費節減のためか開店時間も遅くなっている」と感じている。夜の繁華街・木綿町で働く男性も「3月まではこの通りもお客さんはいたんだよ。従業員を減らして、やりくりする店も出ている」

昨夏以降、「やらせメール問題」が影響したのか、九電や関連会社からの来店が減った店もある。不景気でただでさえ厳しい状況に、原発の長期停止がさらに追い打ちをかける。

玄海原発長期停止に伴う玄海町と唐津市の経済損失を試算した唐津上場商工会によると、定検作業員の唐津市での宿泊数は年間16万8千泊。市内の年間宿泊客の3分の1に相当する。観光ホテルも素泊まりで受け入れ、冬場の閑散期も高い客室稼働率を確保する原動力になっている。

2006年から4年間で年間宿泊客数が2割も減るなど観光が低迷するなか、定検作業員は欠かせない顧客だが今年は期待できない。「どうやって埋めるのか」。ホテル関係者に妙案はない。宿泊に加え、街に落ちるさまざまな金を考えると、地元経済が受ける影響は計り知れない。

「定検ゼロ」への不安が広がる中で、「経済的マイナスは福島事故以降、既に出ている」と話す人もいる。

「九電社員からの新築受注が毎年コンスタントに5件ほどあったけど、昨春以降ゼロ」。唐津市の住宅建設会社社長(50)は嘆く。福島第1原発事故で原発依存政策の見直しは必然となり、電力会社も経営構造改革を迫られている。既に原発長期停止で経営は急激に悪化した。先行き不安が九電社員の生活設計に陰を落としているとみる。

九電によると、唐津市と玄海町に住む九電や関連会社の社員は約1800人。うち旧唐津市は約千人、玄海町が約600人、そして家族がいる。暮らしのレベルでもさまざまな影響は想定できる。

唐津市では5月、観光や経済団体の総会が相次いだ。会議では、今後を憂慮する声も多く出た。「仲間の半分がビジネスホテルで、泊まる人がゼロで店を閉めたいと言う人もいる。土壇場なんだよ」とホテル業者。唐津経済界は、原発の経済効果の裏側にある大きなリスクと向き合っている。

原発と暮らすということ2(4) 定検雇用喪失

佐賀新聞:2012年06月17日

http://www.saga-s.co.jp/news/genkai_pluthermal.0.2228943.article.html

玄海原子力発電所の東端の地下。原発機器を冷やすのに使う海水を取り込む“トンネル”がある。高さ10メートル、幅20メートル、長さ100メートルほど。定期検査のたびに海士たちが中に入り、コンクリートの壁に付着した貝やヘドロをそぎ取る。

10年近く作業をしている唐津市の男性(33)は「真っ暗で砂が舞うと腕時計さえ見えない。万一の時『出入り口まで戻れるか』という恐怖は常にある」という。だが、日当約2万5千円の定期収入は生活費にきっちり組み込まれ、簡単にはやめられない。

「原発で潜りの仕事がある。やるか?」。24歳の時、近所の知人に誘われた。飲食店のバイトをやめ、玄海原発で防護服や機材をオキシドールで拭う除染作業員を始めたころだった。月収は15万円足らず。妻のおなかに2人目の子どもがいた。同じように声を掛けられた4、5人と講習を受け、潜水士の免許を取った。生活を安定させたかった。

1回の定検で約20日間働き50万円ほどになる。年間で200万円近く稼げた。原発の仕事がない時は漁に出てサザエやアワビを取る。本業「定検労働者」、副業「海士」という生活。収入は以前の1・5倍になった。

ただ、海士の仕事は厳しい。12~3月はしけで月に2、3日しか潜れない。11月は産卵期で禁漁。磯焼けの影響で最近の水揚げは始めたころの半分以下だ。単価も下がり、以前は50~60日漁に出て100万円近く稼げたが、今は50万円を切る。「海士一本に絞っても年収100万円超えがやっと」。それでは妻と3人の子は養えない。

「知り合いの海士の半分近くは定検に行く」と男性。登録している下請け派遣業者の潜水士10人のうち8人が海男か漁師だ。だが、この1年は定検が見込めない。両親は会社勤めを勧めるが「辞めるのは簡単だけど、次を見つけて一から覚えるとなると踏み切れない。(派遣会社の)社長には優先して使ってもらってきたし…」

玄海原発の定検に派遣される作業員は1日約千人。うち3割強が地元の唐津市と玄海町からという。トンネル清掃を15年続けた漁師(58)は「自営業や農家もいた」と、定検雇用が地域に根付いている実態を語る。公募はほとんどなく、派遣業者が人繰りをつける。「多くは口こみなどの縁故」(派遣会社)という。

「1年間定検ゼロ」で検査業者も苦境に立つ。「厳しいどころじゃない。考えるのが怖い」と原子炉配管検査業の経営者。玄海と川内(鹿児島県)原発での定検が主な収入源だ。化学繊維やガス工場の仕事を紹介してもらったが、社員約50人の3割は自宅待機中という。「営業しようにもノウハウがない。このままだと夏場は8割遊ばせることになる」。会社を興して23年目。最近、初めて銀行に借り入れを相談した。

16日、関西電力大飯原発3、4号機の再稼働が決まった。だが、玄海の先行きは“トンネル”の闇と同様に全く見えない。

玄海原発東側の海中には、原発機器冷却用の海水取水口がある。清掃のため潜水夫が派遣される=東松浦郡玄海町

原発と暮らすということ2(5) 手探りの支援

佐賀新聞:2012年06月18日

http://www.saga-s.co.jp/news/genkai_pluthermal.0.2229067.article.html

「再稼働するのかどうか。国は原発をどうするつもりなのか。それが分からないことには難しい。一時的な資金不足で、将来的に返済可能と判断できれば対応できるが…」。玄海原発長期停止の影響を受ける業者への対応を求めらる県内の金融機関の関係者が悩ましそうに語った。

「定検ゼロの1年」の影響を宿泊業を中心に試算した唐津上場商工会は、試算結果を基に宿泊業者の借入金の元本据え置きなどの対応や支援を、金融機関や行政に求めた。古賀和裕商工会長は「宿泊客が激減するのは業者の責任ではない。彼らは福島第1原発事故の被害者。求めるのはこの1年を乗り切る支援。赤字補てんではない」と力説する。

だが、原発に絡む業種は宿泊業だけではない。影響が広範囲に、思いもよらないところにも広がることは否めない。金融機関はそうした状況を注視、警戒するが、問題は「出口が見えるか」。具体的な収入見通しがあれば、返済延長などに応じることもできるが、再稼働は全く不透明。運転開始から37年目に入った玄海1号機が直面している「40年廃炉問題」も迷走気味では、経営計画を立てることさえ難しい。簡単に支援できない。

先が見えないのは業者も同じだ。「眠れないほど悩んだが腹をくくった。定検が20カ月もないようなら、事業を清算しても借金が残るので、きっぱりやめる。迷惑をかけたくない」。唐津市でビジネスホテルを経営する60代男性は言い切る。

13年前、小旅館からホテルへ事業を拡大。定検作業員客で稼働率が9割を超える半年の黒字で、作業員が入らない残りの半年の赤字を補う形で収益を伸ばした。だが、そのビジネスモデルは完全に崩れる。「我慢して元に戻るなら」とも思うが、国の縮原発論議が気になる。「玄海で何基か廃炉になるようなら今のような利益は出せない」という。

業者支援には立地自治体も動き出している。玄海町は、借入金の利息や保証料を5年間全額補助する支援制度の枠を、当初予算で1千万円追加して1億円にした。川内原発がある鹿児島県薩摩川内市は、7月上旬までに業種ごとの影響調査をまとめ、支援策を打ち出す考えだ。同市は「9月議会には間に合わせたい。早めの対応が必要」とする。

一方、玄海町を上回る経済損失が見込まれる唐津市は「きちんとした数字がなく、手が打てない。今は事態を見守りたい」という。商工会議所と意見交換を重ねているが、「調べるにしても、『市が再稼働をあおっている』と市民に受け取られないように、慎重に対応せざるを得ない」と話す。

今春まで定検があったこともあり、今はまだ相談は少ないというが、半年もすれば、資金繰りに困る事業者が出てくるとみられる。初めて経験する“原発不況”。支援策はまだ手探りだ。

定検需要がなくなえることで資金繰りに困る業者への支援策を担当する玄海町産業振興課。初の「原発不況」に対応策は手探り状態だ

原発と暮らすということ2(6) 「脱依存」の胎動

佐賀新聞:2012年06月19日

http://www.saga-s.co.jp/news/genkai_pluthermal.0.2229067.article.html

12日、唐津市で開かれた「若い経営者の主張」唐松地区大会。登壇した6人のうち2人が、唐津上場商工会が試算した玄海原子力発電所長期停止に伴う経済損失に言及した。「原発に頼るあまり、有用な地域資源を見逃していなかったか」「原発依存から抜け出すため、業種を超えた活動を手がかりにしたい」。

発表者の1人の玄海町の食品製造業者(31)は「原発頼みの実感はなかったが、いざ止まると目に見えてくるものがあった」という。玄海1、4号機の定期検査が事実上終わった4月ごろから、町内取引先からの注文が減った。飲食、運送、旅館業の仲間からも「きつい」の声が漏れる。原発の恩恵の大きさともろさを一度に実感している。

危機感がなかったわけではない。昨年から唐津市の地域おこしグループに参加。料理人や窯元、漁業者らと地域食材を使った料理を考案した。異業種交流で新たな販路開拓も探る。「一人では気づかない発想や打開策が見える」と可能性を感じている。

「原発依存からの脱却」という命題に対し、唐津上場商工会はいくつかの提案をした。ひとつは「合宿誘致」。

玄海町の宿泊施設は個室にトイレや風呂がないところも多く、観光客誘致への切り替えは難しい。そこで目をつけたのが学生などの合宿。町にある体育館やジムなどの施設を使った取り組みを考える。県内では、鹿島市が陸上競技場とクロスカントリーコースがある利点を生かして大学の駅伝チームの合宿を誘致した実績もある。環境整備には行政との連携も必要だ。

別の提案は、昨年完成した薬用植物研究所と連携した薬膳料理考案だ。施設の膝元でアピールしやすく、料理は旅館の“売り”にできる。

古賀和裕商工会長は「九電に『合宿に向く時期は定検を行わない運転スケジュールに』という要請もあっていい。目の前の施設を生かさない手はない。他の町の資源もかき集め、何ができるかを考えることが必要」という。岸本英雄町長は「事業が軌道に乗るよう協力は必要。九電との協議も可能」と住民の自発的な活動をサポートする意向だ。

国は16日、電力消費地や地元の経済に配慮して大飯原発(福井県)3、4号機の再稼働を決めた。玄海町では玄海原発の運転再開に期待する声も出始めているが、「このまま再稼働したら依存体質のまま。これまでと何も変わらない」という危機感もある。

「原発だけじゃダメという声もよく聞くようになった」。先の食品製造業の男性は住民の変化を感じている。「大切なのは、今の現実から何を学ぶか。突きつけられた依存の実態を忘れないためにも行動が必要」と語る。原発立地地域が抱える難題と向き合い、乗り越える意識が少しずつ芽生えている。

原発依存からの脱却に言及した発表もあった「若い経営者の主張」唐松大会。原発立地地域の意識も変わってきている=12日、唐津市相知町

原発と暮らすということ2(7) 自治体と電力会社

佐賀新聞:2012年06月21日

http://www.saga-s.co.jp/news/genkai_pluthermal.0.2231322.article.html

「九電から減額について説明はない。経営を総合的に判断されたのだと思う。もらう期間が予定の5年より長くなると思っている」。14日の唐津市議会。大手口センタービル運営への九電の寄付金が前年度から半減の5千万円になったことについて、山下正美・市企画経営部長が説明した。

センタービルは中心市街地再開発の目玉。従来のバスセンターを解体、新築した。カフェや書店などがあり、市民交流プラザや市商工観光部など市の施設も入る。市は九電の寄付を2010年度から5年で5億円と見込んでいた。

九電が自治体などの事業に寄付することは珍しくない。原発立地地域には手厚いともいわれる。唐津市では早稲田佐賀中学・高校を運営する学校法人への20億円の寄付などもあった。佐賀県が鳥栖市に整備している重粒子線がん治療施設にも39億円の寄付を約束している。だが、原発の長期停止で九電の経営は悪化。2011年度連結決算は過去最大の1663億円の赤字となった。「うちは大丈夫と思うが…」。自治体関係者は気をもむ。

こうした電力会社の“側面支援”について「寄付をもらっていて安全性など原発施策を公平な視点で判断できるのか」という疑念と指摘も当然ある。福島第1原発事故は、自治体や首長と電力会社の関係を問い直す機会にもなっている。

「心配なさらないで。近隣地として40年近い歴史がある。みなさんが『えっ』と驚くような協定をまとめるから」。5月下旬の記者会見。坂井俊之・唐津市長は余裕を見せた。協定とは玄海原発をめぐる九電との協定のことだ。

福島第1原発事故の影響が広範囲に及んだことで、佐賀県内だけでなく、福岡や長崎県の自治体も九電との協定締結に動いた。4月に福岡県と糸島など2市、6月には長崎県と松浦など4市が締結。唐津市を先行した。

ただ、佐賀県と玄海町との協定が原子炉の施設変更などについて自治体側の「事前了解」を必要とするのに対し、長崎や福岡の協定は事前の「説明」や「連絡」にとどまるなど、同レベルとはいかなかった。2006年3月に、唐津市が県と交わした確認書の内容も超えていなかった。

「福岡や長崎の内容以上のものをつくればいい。うちは最後でいいと考えていた」と唐津市幹部。坂井市長は長崎県の協定内容が判明した後、九電と詰めの作業を急ぐように指示した。原発5キロ圏内の人口は玄海町より多い。20キロ圏内避難となれば市民の8割が対象になる。目指すのは「立地自治体並み」の協定だ。

「九電には言いたいことは言ってきたし、そうして関係を築いてきた。今回はさらに一つ壁を崩し、もう一段、上に行くことが大事と思っている」と竹内御木夫・市総務部長。安全協定の内容交渉は「もの言う関係」への試金石となる。

唐津市が九州電力の寄付金も使って購入した大手口センタービルの3階フロア。市民交流プラザとして活用し、年間運営費1400万円にも寄付金をあてている=唐津市南城内

原発と暮らすということ2(8) 連載の終わりに

佐賀新聞:2012年06月21日

http://www.saga-s.co.jp/news/genkai_pluthermal.0.2231357.article.html

唐津上場商工会が玄海原発の長期停止に伴う経済損失の試算に着手したのは、昨年12月。原発4基のうち最後の4号機が定期検査に入り、「稼働ゼロ」を迎えた時だった。

試算作業の頃合いをみて記者が今年3月、取材を申し込んだ。だが「公表は考えていない」と断りの返事だった。「会員が現状を知り、将来の経営計画を立てるための内部資料」(商工会幹部)という説明だったが、もう一つ別の理由があった。

原発の再稼働をめぐって慎重、反対論が多い中、「儲(もう)けのために発言している、あるいは再稼働を迫っていると思われれば本意ではない」(同)という、試算を公表することへの危惧(きぐ)と懸念だった。

それは、歳入の7割を原発関連の交付金や固定資産税が占める玄海町に注がれる、羨(うらや)みと冷ややかさが混じった視線への町民の複雑な感情と重なるものだろう。

原発の立地地域は確かに恩恵を受けてきた。ただ、原発はどこかが引き受けなければならず、巨額の交付金と引き替えに所得水準の低い地域に誘導する国策があった。

大飯原発の再稼働が決まった16日、福井県おおい町では「原発が止まったままでは食っていけない」という声が聞かれた。職を失いたくない。これまで通りの日常を送りたい-。住民にすれば当然の思いだろう。

だが3・11を経験し、この社会がいかに危うい崖の上に立っていたかを知った今、原子力政策の転換は必定の流れとなった。その過程で立地地域が直面する痛みは、等しく引き受けなければならない。

それは「フクシマ論」の開沼博氏が言うように「立地地域を『原発マネーにまみれた異質な他者』として切り捨てるのではなく、無意識的にせよ、多くの人々が(原発を維持させてきた)経済格差の固定に加担してきたことを理解し、まずその解決策を考えるべきだ」(佐賀新聞5月6日談話)という提起に通じる。

そうした取材の意図を商工会幹部に伝え、論じ合う中で、「現実を知ってもらう」という共通の認識を得て5月中旬、記事にした。

34億円(経済損失)という数字の裏には、原発を取り巻く状況の変化に翻弄(ほんろう)される企業の戸惑いと危機感、そして暮らしの不安があった。恩恵は立地地域だけではなく、周辺地域にも同等、あるいはそれ以上の波及効果があった。

唐津市内では朝夕、玄海原発の送迎バスが行き交い、辻々で男性たちが乗り降りする。佐賀市などでは見かけない“企業(原発)城下町”の風景が、ここにはある。

原発は再稼働に踏み出したが、中長期的な政策論議はこれからだ。2030年の総発電量に占める原発比率をどうするか、政府は0%、15%、20~25%の三つの選択肢を示し、国民的議論を呼び掛ける。国任せ、電力事業者任せから決別するとともに、選択する側の覚悟も問われる。

原発と暮らす人たちがいる。そして、そのそばで取材活動を行う者として、原発の功と罪を見極め、現状を伝えながら、3・11後のこの地域のありようを共に考えていきたい。 =おわり=

玄海原発方面に向かう車と唐津市方面に戻る送迎バス。コンビニ(右奥)には弁当を買う原発関係者も立ち寄る=20日朝、唐津市鎮西町加倉

佐賀新聞:2012年06月14日

http://www.saga-s.co.jp/news/genkai_pluthermal.0.2224140.article.html

玄海原子力発電所から歩いて20分。漁港に面した民宿に夕刻、作業服の男たちが帰ってきた。それぞれ原発で働く常連。廊下では「お疲れさまです」「おたくはきょうから?」。仕事場の延長のような会話が交わされた。6月上旬のこの日、この宿で埋まった客室は全体の半数の10室。「きょうは多いほう。1人、2人というときもありましたよ」。風呂から上がり、座敷で夕食をとっていた50代の男性が、素っ気なく語った。

「このまま原発が止まり続けたら1年先も見通せない」。同じ座敷で深夜、経営者の溝上孝利さん(53)が険しい表情を見せた。宿泊客の8割は原発の定期検査(定検)の作業員を中心にした労働者。定検はおおよそ13カ月運転した後に2~3カ月間行われている。玄海原発の4基ではこの10年で26回実施された。4基は今春までに定検を事実上終え、福島第1原発事故の影響で待機状態。今後1年ほど定検がない。民宿には定検以外の作業員も来るが、大幅な宿泊者減と収入減を覚悟せざるを得ない。

宿は創業40年。1号機の建設時に開業した先代から4年前に引き継ぎ、夫婦と町内の女性従業員3人で切り盛りしてきた。仕出しや弁当、宴会場…。原発関連の依存を減らし、食事客で補う工夫を重ねてきたが、「甘かった。宣伝をしなくても、定検になれば長期の団体客が見込める環境に、どこか甘んじていた」。従業員にはリストラがあり得ることを伝えた。自らの収入を削って雇用を守るつもりだが、自信は持てない。

「原発以外の客を呼び込めばいいじゃない」。事情が分からない人からはそんな声もかけられる。だが、部屋の大半は6畳の簡素な個室。テレビやエアコンは備えていても、洗面台やトイレ、風呂は共用スペースにあり、冷蔵庫も廊下の一角に据えている。「半ば飯場。観光客や家族連れを呼び込めるつくりじゃない」と溝上さん。「玄海町の宿泊施設の大半がそう」と言う。町にある宿泊施設はほとんどが原発頼みだ。15軒ある旅館業者の中には、料理や長時間にわたって沸かす風呂など「観光客向けサービスは負担が大きい」と、“原発労働者専用”のところもある。

玄海町ではここ数年、下水道工事が進む。溝上さんは工事に合わせ、400万円強をかけて施設を改修したばかり。「これ以上、改修を重ねる資金はない」という。多くの同業者も事情は同じ。返済に困るところも出そうだ。

こうした状況を把握した唐津上場商工会は、行政や金融機関に借入金返済の条件変更などを要請。今の施設で対応できる方策として、学生の合宿を誘致することなどを模索する。

溝上さんは言う。「原発が再稼働しようが、しまいが、どこにも行くあてはない。原発のリスクを含め、覚悟を持ってここで生きていくしかない」。30歳を頭に子どもは5人。「せめて中学3年の末息子が大学を卒業するまで民宿が持てば」と思う。

翌朝、玄海原発入り口のゲートには、徒歩の作業員やバス、乗り合いの車が普段通り吸い込まれていった。この光景はずっと続くのか。町は脱原発依存を進めるのか。この国の原発の行方とともにまだ定まっていない。

◇ ◇

福島第1原発事故の影響で、全国の原発が停止している。原発ゼロ状態は、立地地域の経済にもさまざまな形で影響を及ぼし始めている。玄海原発の膝元の実情を描く。

玄海原発で働く人たちが宿泊で利用する民宿の個室。定期検査時に長期滞在するケースが多い=東松浦郡玄海町

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

原発と暮らすということ2(1) 旅館主の苦悩・後編

佐賀新聞:2012年06月14日

http://www.saga-s.co.jp/news/genkai_pluthermal.0.2224143.article.html

「共存ではなく依存」。今春、玄海原子力発電所の全4基が長期停止することに伴う玄海町と唐津市の経済損失が年間34億円に上るという試算をまとめた唐津上場商工会の古賀和裕会長は、地元と原発の関係をそう表現する。「依存の構図」は長年にわたって築かれていた。

「これが、九電がこういうふうに協力しますよという中身でして…」。元玄海町議の山崎隆男さん(86)が、たんすにしまっていた1枚の手書きのメモを差し出した。表題は「日高町長に出された永倉社長の念書」。日高は当時の玄海町長・日高一男氏。永倉は当時の九電社長、永倉三郎氏。日付は昭和57(1982)年5月19日。玄海原発3、4号機増設の際、町が九電に約束させた振興策の内容を記録したものだ。

「九電は住民福祉の向上と地場産業の育成に努める」。最初の文言に続き、増設工事に地元企業を使うことや、物資調達や雇用も地元に配慮することを約束している。社宅や寮は町内に建設し、関連会社にも同様の措置をとるよう指導する-という記述もある。

メモにはさらに、翌年に九電から得た30億円の「協力金」を、どの地区にどれだけ分配したかが記録されている。「このお金にはいろいろと意味がある。増設に反対する自然を守る会が、区長も巻き込んで勢いをつけていましたからね」。当時、反対派は町長のリコール運動を展開。結局、署名数が29人分足らずに本請求できなかった。原発は陰に陽に金をもたらした。

4基体制になった玄海原発には常時1500人ほどが働くようになった。多くは玄海町や唐津市に住む。全4基が止まった今もその数は変わらない。原発は13カ月運転したら定期検査に入る。全国からやって来る作業員は1基当たり千人。「定検景気」といわれる収入をもたらす。町は原発と離れられない関係になっていった。

商工会の経済損失試算の内訳は、定検作業員の宿泊費が12億6千万円、食費が5億5600万円。さらに臨時雇用の地元作業員の給与約16億円。これは定検関連だけの額。波及するさまざまな影響は「専門機関でないと計算できない」(同商工会)。

原発依存の実態は、福島第1原発事故という思いもしない形で表出した。依存は分かっていたが、現実に直面して戸惑いと不安が広がる。「このままじゃだめだよねって。事故後はみんなで話す機会が増えましたよ」。玄海町で商店を営む男性(60)は、原発が延々と続くのは「幻想だった」と思い始めている。原発がなくなるのもやむを得ないとも思うが、「一度染みついた体質はなかなか変えられない。最後は危機感を持てるかどうかですよね」。

「原発のない玄海町」は簡単には描けない。だが、ひたすら再稼働を待つだけの日々を送れば、手遅れになると感じている。

玄海原発3、4号機増設に伴い、九電社長と玄海町長が交わした念書の内容を記録した手書きのメモ。「地元からの物資の調達を行い雇用も配慮する」など、細かく記されている

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

原発と暮らすということ2(2) 依存の実情

佐賀新聞:2012年06月15日

http://www.saga-s.co.jp/news/genkai_pluthermal.0.2224150.article.html

玄海原子力発電所1、4号機の定期検査が事実上終わった4月、地元のあるタクシー会社で運転手ら10人が退職を申し出た。「この先どうなるか、不安で仕方なくて…」と辞めた社員。社員の一人は「食ってかなきゃいけないし。決して早い決断じゃないと思うよ」と、元同僚の気持ちを推し量った。

1基当たり千人とされる定検作業員。その7割が移動手段を持たない県外の技術者たちという。宿泊場所と原発との送迎を担うタクシー業界にとって、定検が1年以上ないのは大きな痛手だ。

この会社は顧客の9割が原発関係。繁忙期に200回を超えた配車回数は4月以降、50回程度に落ち込み、1日1回も動かない車もあるという。「九電さんもきつくて相当しぼっている。残業はなく、定時のバスでみんな帰ってしまう」。苦境は既に始まっている。

玄海原発で働く人に食事を提供する業者も影響は深刻だ。唐津上場商工会は、定検が1年ないことによる経済損失試算で、定検作業員の食費として年5億5600万円を算出している。

「定検になれば昼食の注文はふだんの5、6割増し。大規模改修が重なれば、調理人をいくら増員しても間に合わないくらい」と、地元の仕出し業の社長(52)。創業50年。原発との付き合いは先代からで、1号機建設の時から弁当を届けている。増設のたびに売り上げは増え、今では原発の受注が全体の3割を占める。

仕出し業界は、大手スーパーなどを中心とした価格競争にさらされている。価格が一定で13カ月ごとに確実にやって来る「定検大口需要」は経営安定には不可欠だった。定検時には、伊万里市などからも業者がやって来るという。

ただ、その需要がこれから1年は見込めない。「本来なら2、3号機は今ごろ定検に入っているはずなんだけどね」と社長。定年退職者の補充を控えるなど、何とかしのいでいこうと考えている。

こうした業界だけでなく、原発とつながっている業界は多い。建設や土木など常時50社ほどが出入りし、定検になれば2倍以上に膨れあがる。多くが地場企業で、放射線量の測定や放射線医療機器の販売などを手掛ける業者もぶら下がる。

「原発が生む雇用が地元に金を落とし、次の雇用を生む。原発は地元経済に空気と同じように密接に組み込まれている」。唐津市の運送会社社長(56)は原発依存の構図を説明。さらにその経済サイクルに空洞が生じたことを怖がる。「九電を頂点に回っていた金がこれから逆流する。さまざまな波及先を考えれば、損失は優に100億円を超えるだろうね」。

玄海原発で働く人の送迎のため構内に向かうタクシー。定検需要がなくなり、行き交う車両は大幅に減った=東松浦郡玄海町

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

原発と暮らすということ2(3) 唐津の異変

佐賀新聞:2012年06月15日

http://www.saga-s.co.jp/news/genkai_pluthermal.0.2225214.article.html

玄海原発長期停止の影響は、立地する玄海町やその周辺だけにとどまらない。唐津市中心街の飲食店などでも「定期検査なき1年」への不安は広がる。

「原発関係者は定検の間に『顔合わせ会』『頑張ろう会』『お疲れさま会』として3回は宴会を開く。玄海は4基あって作業員も多いから、あてにしている店も多い」と居酒屋店長の岩田泰明さん(50)。唐津料飲業協同組合の専務理事でもある岩田さんには、仲間からの相談も多い。

玄海1、4号機が事実上定検を終えた今春以降、既に変化を感じている人もいる。スナックが顧客の花店店主は「『原発関係のお客さんが来なくなったから、店に飾る花が買えない』と注文が減った。経費節減のためか開店時間も遅くなっている」と感じている。夜の繁華街・木綿町で働く男性も「3月まではこの通りもお客さんはいたんだよ。従業員を減らして、やりくりする店も出ている」

昨夏以降、「やらせメール問題」が影響したのか、九電や関連会社からの来店が減った店もある。不景気でただでさえ厳しい状況に、原発の長期停止がさらに追い打ちをかける。

玄海原発長期停止に伴う玄海町と唐津市の経済損失を試算した唐津上場商工会によると、定検作業員の唐津市での宿泊数は年間16万8千泊。市内の年間宿泊客の3分の1に相当する。観光ホテルも素泊まりで受け入れ、冬場の閑散期も高い客室稼働率を確保する原動力になっている。

2006年から4年間で年間宿泊客数が2割も減るなど観光が低迷するなか、定検作業員は欠かせない顧客だが今年は期待できない。「どうやって埋めるのか」。ホテル関係者に妙案はない。宿泊に加え、街に落ちるさまざまな金を考えると、地元経済が受ける影響は計り知れない。

「定検ゼロ」への不安が広がる中で、「経済的マイナスは福島事故以降、既に出ている」と話す人もいる。

「九電社員からの新築受注が毎年コンスタントに5件ほどあったけど、昨春以降ゼロ」。唐津市の住宅建設会社社長(50)は嘆く。福島第1原発事故で原発依存政策の見直しは必然となり、電力会社も経営構造改革を迫られている。既に原発長期停止で経営は急激に悪化した。先行き不安が九電社員の生活設計に陰を落としているとみる。

九電によると、唐津市と玄海町に住む九電や関連会社の社員は約1800人。うち旧唐津市は約千人、玄海町が約600人、そして家族がいる。暮らしのレベルでもさまざまな影響は想定できる。

唐津市では5月、観光や経済団体の総会が相次いだ。会議では、今後を憂慮する声も多く出た。「仲間の半分がビジネスホテルで、泊まる人がゼロで店を閉めたいと言う人もいる。土壇場なんだよ」とホテル業者。唐津経済界は、原発の経済効果の裏側にある大きなリスクと向き合っている。

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

原発と暮らすということ2(4) 定検雇用喪失

佐賀新聞:2012年06月17日

http://www.saga-s.co.jp/news/genkai_pluthermal.0.2228943.article.html

玄海原子力発電所の東端の地下。原発機器を冷やすのに使う海水を取り込む“トンネル”がある。高さ10メートル、幅20メートル、長さ100メートルほど。定期検査のたびに海士たちが中に入り、コンクリートの壁に付着した貝やヘドロをそぎ取る。

10年近く作業をしている唐津市の男性(33)は「真っ暗で砂が舞うと腕時計さえ見えない。万一の時『出入り口まで戻れるか』という恐怖は常にある」という。だが、日当約2万5千円の定期収入は生活費にきっちり組み込まれ、簡単にはやめられない。

「原発で潜りの仕事がある。やるか?」。24歳の時、近所の知人に誘われた。飲食店のバイトをやめ、玄海原発で防護服や機材をオキシドールで拭う除染作業員を始めたころだった。月収は15万円足らず。妻のおなかに2人目の子どもがいた。同じように声を掛けられた4、5人と講習を受け、潜水士の免許を取った。生活を安定させたかった。

1回の定検で約20日間働き50万円ほどになる。年間で200万円近く稼げた。原発の仕事がない時は漁に出てサザエやアワビを取る。本業「定検労働者」、副業「海士」という生活。収入は以前の1・5倍になった。

ただ、海士の仕事は厳しい。12~3月はしけで月に2、3日しか潜れない。11月は産卵期で禁漁。磯焼けの影響で最近の水揚げは始めたころの半分以下だ。単価も下がり、以前は50~60日漁に出て100万円近く稼げたが、今は50万円を切る。「海士一本に絞っても年収100万円超えがやっと」。それでは妻と3人の子は養えない。

「知り合いの海士の半分近くは定検に行く」と男性。登録している下請け派遣業者の潜水士10人のうち8人が海男か漁師だ。だが、この1年は定検が見込めない。両親は会社勤めを勧めるが「辞めるのは簡単だけど、次を見つけて一から覚えるとなると踏み切れない。(派遣会社の)社長には優先して使ってもらってきたし…」

玄海原発の定検に派遣される作業員は1日約千人。うち3割強が地元の唐津市と玄海町からという。トンネル清掃を15年続けた漁師(58)は「自営業や農家もいた」と、定検雇用が地域に根付いている実態を語る。公募はほとんどなく、派遣業者が人繰りをつける。「多くは口こみなどの縁故」(派遣会社)という。

「1年間定検ゼロ」で検査業者も苦境に立つ。「厳しいどころじゃない。考えるのが怖い」と原子炉配管検査業の経営者。玄海と川内(鹿児島県)原発での定検が主な収入源だ。化学繊維やガス工場の仕事を紹介してもらったが、社員約50人の3割は自宅待機中という。「営業しようにもノウハウがない。このままだと夏場は8割遊ばせることになる」。会社を興して23年目。最近、初めて銀行に借り入れを相談した。

16日、関西電力大飯原発3、4号機の再稼働が決まった。だが、玄海の先行きは“トンネル”の闇と同様に全く見えない。

玄海原発東側の海中には、原発機器冷却用の海水取水口がある。清掃のため潜水夫が派遣される=東松浦郡玄海町

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

原発と暮らすということ2(5) 手探りの支援

佐賀新聞:2012年06月18日

http://www.saga-s.co.jp/news/genkai_pluthermal.0.2229067.article.html

「再稼働するのかどうか。国は原発をどうするつもりなのか。それが分からないことには難しい。一時的な資金不足で、将来的に返済可能と判断できれば対応できるが…」。玄海原発長期停止の影響を受ける業者への対応を求めらる県内の金融機関の関係者が悩ましそうに語った。

「定検ゼロの1年」の影響を宿泊業を中心に試算した唐津上場商工会は、試算結果を基に宿泊業者の借入金の元本据え置きなどの対応や支援を、金融機関や行政に求めた。古賀和裕商工会長は「宿泊客が激減するのは業者の責任ではない。彼らは福島第1原発事故の被害者。求めるのはこの1年を乗り切る支援。赤字補てんではない」と力説する。

だが、原発に絡む業種は宿泊業だけではない。影響が広範囲に、思いもよらないところにも広がることは否めない。金融機関はそうした状況を注視、警戒するが、問題は「出口が見えるか」。具体的な収入見通しがあれば、返済延長などに応じることもできるが、再稼働は全く不透明。運転開始から37年目に入った玄海1号機が直面している「40年廃炉問題」も迷走気味では、経営計画を立てることさえ難しい。簡単に支援できない。

先が見えないのは業者も同じだ。「眠れないほど悩んだが腹をくくった。定検が20カ月もないようなら、事業を清算しても借金が残るので、きっぱりやめる。迷惑をかけたくない」。唐津市でビジネスホテルを経営する60代男性は言い切る。

13年前、小旅館からホテルへ事業を拡大。定検作業員客で稼働率が9割を超える半年の黒字で、作業員が入らない残りの半年の赤字を補う形で収益を伸ばした。だが、そのビジネスモデルは完全に崩れる。「我慢して元に戻るなら」とも思うが、国の縮原発論議が気になる。「玄海で何基か廃炉になるようなら今のような利益は出せない」という。

業者支援には立地自治体も動き出している。玄海町は、借入金の利息や保証料を5年間全額補助する支援制度の枠を、当初予算で1千万円追加して1億円にした。川内原発がある鹿児島県薩摩川内市は、7月上旬までに業種ごとの影響調査をまとめ、支援策を打ち出す考えだ。同市は「9月議会には間に合わせたい。早めの対応が必要」とする。

一方、玄海町を上回る経済損失が見込まれる唐津市は「きちんとした数字がなく、手が打てない。今は事態を見守りたい」という。商工会議所と意見交換を重ねているが、「調べるにしても、『市が再稼働をあおっている』と市民に受け取られないように、慎重に対応せざるを得ない」と話す。

今春まで定検があったこともあり、今はまだ相談は少ないというが、半年もすれば、資金繰りに困る事業者が出てくるとみられる。初めて経験する“原発不況”。支援策はまだ手探りだ。

定検需要がなくなえることで資金繰りに困る業者への支援策を担当する玄海町産業振興課。初の「原発不況」に対応策は手探り状態だ

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

原発と暮らすということ2(6) 「脱依存」の胎動

佐賀新聞:2012年06月19日

http://www.saga-s.co.jp/news/genkai_pluthermal.0.2229067.article.html

12日、唐津市で開かれた「若い経営者の主張」唐松地区大会。登壇した6人のうち2人が、唐津上場商工会が試算した玄海原子力発電所長期停止に伴う経済損失に言及した。「原発に頼るあまり、有用な地域資源を見逃していなかったか」「原発依存から抜け出すため、業種を超えた活動を手がかりにしたい」。

発表者の1人の玄海町の食品製造業者(31)は「原発頼みの実感はなかったが、いざ止まると目に見えてくるものがあった」という。玄海1、4号機の定期検査が事実上終わった4月ごろから、町内取引先からの注文が減った。飲食、運送、旅館業の仲間からも「きつい」の声が漏れる。原発の恩恵の大きさともろさを一度に実感している。

危機感がなかったわけではない。昨年から唐津市の地域おこしグループに参加。料理人や窯元、漁業者らと地域食材を使った料理を考案した。異業種交流で新たな販路開拓も探る。「一人では気づかない発想や打開策が見える」と可能性を感じている。

「原発依存からの脱却」という命題に対し、唐津上場商工会はいくつかの提案をした。ひとつは「合宿誘致」。

玄海町の宿泊施設は個室にトイレや風呂がないところも多く、観光客誘致への切り替えは難しい。そこで目をつけたのが学生などの合宿。町にある体育館やジムなどの施設を使った取り組みを考える。県内では、鹿島市が陸上競技場とクロスカントリーコースがある利点を生かして大学の駅伝チームの合宿を誘致した実績もある。環境整備には行政との連携も必要だ。

別の提案は、昨年完成した薬用植物研究所と連携した薬膳料理考案だ。施設の膝元でアピールしやすく、料理は旅館の“売り”にできる。

古賀和裕商工会長は「九電に『合宿に向く時期は定検を行わない運転スケジュールに』という要請もあっていい。目の前の施設を生かさない手はない。他の町の資源もかき集め、何ができるかを考えることが必要」という。岸本英雄町長は「事業が軌道に乗るよう協力は必要。九電との協議も可能」と住民の自発的な活動をサポートする意向だ。

国は16日、電力消費地や地元の経済に配慮して大飯原発(福井県)3、4号機の再稼働を決めた。玄海町では玄海原発の運転再開に期待する声も出始めているが、「このまま再稼働したら依存体質のまま。これまでと何も変わらない」という危機感もある。

「原発だけじゃダメという声もよく聞くようになった」。先の食品製造業の男性は住民の変化を感じている。「大切なのは、今の現実から何を学ぶか。突きつけられた依存の実態を忘れないためにも行動が必要」と語る。原発立地地域が抱える難題と向き合い、乗り越える意識が少しずつ芽生えている。

原発依存からの脱却に言及した発表もあった「若い経営者の主張」唐松大会。原発立地地域の意識も変わってきている=12日、唐津市相知町

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

原発と暮らすということ2(7) 自治体と電力会社

佐賀新聞:2012年06月21日

http://www.saga-s.co.jp/news/genkai_pluthermal.0.2231322.article.html

「九電から減額について説明はない。経営を総合的に判断されたのだと思う。もらう期間が予定の5年より長くなると思っている」。14日の唐津市議会。大手口センタービル運営への九電の寄付金が前年度から半減の5千万円になったことについて、山下正美・市企画経営部長が説明した。

センタービルは中心市街地再開発の目玉。従来のバスセンターを解体、新築した。カフェや書店などがあり、市民交流プラザや市商工観光部など市の施設も入る。市は九電の寄付を2010年度から5年で5億円と見込んでいた。

九電が自治体などの事業に寄付することは珍しくない。原発立地地域には手厚いともいわれる。唐津市では早稲田佐賀中学・高校を運営する学校法人への20億円の寄付などもあった。佐賀県が鳥栖市に整備している重粒子線がん治療施設にも39億円の寄付を約束している。だが、原発の長期停止で九電の経営は悪化。2011年度連結決算は過去最大の1663億円の赤字となった。「うちは大丈夫と思うが…」。自治体関係者は気をもむ。

こうした電力会社の“側面支援”について「寄付をもらっていて安全性など原発施策を公平な視点で判断できるのか」という疑念と指摘も当然ある。福島第1原発事故は、自治体や首長と電力会社の関係を問い直す機会にもなっている。

「心配なさらないで。近隣地として40年近い歴史がある。みなさんが『えっ』と驚くような協定をまとめるから」。5月下旬の記者会見。坂井俊之・唐津市長は余裕を見せた。協定とは玄海原発をめぐる九電との協定のことだ。

福島第1原発事故の影響が広範囲に及んだことで、佐賀県内だけでなく、福岡や長崎県の自治体も九電との協定締結に動いた。4月に福岡県と糸島など2市、6月には長崎県と松浦など4市が締結。唐津市を先行した。

ただ、佐賀県と玄海町との協定が原子炉の施設変更などについて自治体側の「事前了解」を必要とするのに対し、長崎や福岡の協定は事前の「説明」や「連絡」にとどまるなど、同レベルとはいかなかった。2006年3月に、唐津市が県と交わした確認書の内容も超えていなかった。

「福岡や長崎の内容以上のものをつくればいい。うちは最後でいいと考えていた」と唐津市幹部。坂井市長は長崎県の協定内容が判明した後、九電と詰めの作業を急ぐように指示した。原発5キロ圏内の人口は玄海町より多い。20キロ圏内避難となれば市民の8割が対象になる。目指すのは「立地自治体並み」の協定だ。

「九電には言いたいことは言ってきたし、そうして関係を築いてきた。今回はさらに一つ壁を崩し、もう一段、上に行くことが大事と思っている」と竹内御木夫・市総務部長。安全協定の内容交渉は「もの言う関係」への試金石となる。

唐津市が九州電力の寄付金も使って購入した大手口センタービルの3階フロア。市民交流プラザとして活用し、年間運営費1400万円にも寄付金をあてている=唐津市南城内

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

原発と暮らすということ2(8) 連載の終わりに

佐賀新聞:2012年06月21日

http://www.saga-s.co.jp/news/genkai_pluthermal.0.2231357.article.html

唐津上場商工会が玄海原発の長期停止に伴う経済損失の試算に着手したのは、昨年12月。原発4基のうち最後の4号機が定期検査に入り、「稼働ゼロ」を迎えた時だった。

試算作業の頃合いをみて記者が今年3月、取材を申し込んだ。だが「公表は考えていない」と断りの返事だった。「会員が現状を知り、将来の経営計画を立てるための内部資料」(商工会幹部)という説明だったが、もう一つ別の理由があった。

原発の再稼働をめぐって慎重、反対論が多い中、「儲(もう)けのために発言している、あるいは再稼働を迫っていると思われれば本意ではない」(同)という、試算を公表することへの危惧(きぐ)と懸念だった。

それは、歳入の7割を原発関連の交付金や固定資産税が占める玄海町に注がれる、羨(うらや)みと冷ややかさが混じった視線への町民の複雑な感情と重なるものだろう。

原発の立地地域は確かに恩恵を受けてきた。ただ、原発はどこかが引き受けなければならず、巨額の交付金と引き替えに所得水準の低い地域に誘導する国策があった。

大飯原発の再稼働が決まった16日、福井県おおい町では「原発が止まったままでは食っていけない」という声が聞かれた。職を失いたくない。これまで通りの日常を送りたい-。住民にすれば当然の思いだろう。

だが3・11を経験し、この社会がいかに危うい崖の上に立っていたかを知った今、原子力政策の転換は必定の流れとなった。その過程で立地地域が直面する痛みは、等しく引き受けなければならない。

それは「フクシマ論」の開沼博氏が言うように「立地地域を『原発マネーにまみれた異質な他者』として切り捨てるのではなく、無意識的にせよ、多くの人々が(原発を維持させてきた)経済格差の固定に加担してきたことを理解し、まずその解決策を考えるべきだ」(佐賀新聞5月6日談話)という提起に通じる。

そうした取材の意図を商工会幹部に伝え、論じ合う中で、「現実を知ってもらう」という共通の認識を得て5月中旬、記事にした。

34億円(経済損失)という数字の裏には、原発を取り巻く状況の変化に翻弄(ほんろう)される企業の戸惑いと危機感、そして暮らしの不安があった。恩恵は立地地域だけではなく、周辺地域にも同等、あるいはそれ以上の波及効果があった。

唐津市内では朝夕、玄海原発の送迎バスが行き交い、辻々で男性たちが乗り降りする。佐賀市などでは見かけない“企業(原発)城下町”の風景が、ここにはある。

原発は再稼働に踏み出したが、中長期的な政策論議はこれからだ。2030年の総発電量に占める原発比率をどうするか、政府は0%、15%、20~25%の三つの選択肢を示し、国民的議論を呼び掛ける。国任せ、電力事業者任せから決別するとともに、選択する側の覚悟も問われる。

原発と暮らす人たちがいる。そして、そのそばで取材活動を行う者として、原発の功と罪を見極め、現状を伝えながら、3・11後のこの地域のありようを共に考えていきたい。 =おわり=

玄海原発方面に向かう車と唐津市方面に戻る送迎バス。コンビニ(右奥)には弁当を買う原発関係者も立ち寄る=20日朝、唐津市鎮西町加倉

当日の模様はUSTREAMに動画が保存されています。

MEEC in SAGA「佐賀から日本を始めよう」第1部

MEEC in SAGA「佐賀から日本を始めよう」第2部

みなさんMEEC(ミーク)を御存じでしょうか? 【みんなのエネルギー・環境会議:Minna-no Energy and Environment Conference】の略だそうです。MEECの目的は下記です。

MEECを佐賀に誘致しようと佐賀大学生が中心となり、有田工業生にも呼びかけ、若い世代が今後の佐賀県のエネルギーや環境について真剣に考えよと言う動きが起こっています。その推進会議(第2回目)に、昨晩(2012/10/25)参加してきました。2012年4月22日(日)が開催予定日です。

MEEC in SAGA「佐賀から日本を始めよう」第1部

MEEC in SAGA「佐賀から日本を始めよう」第2部

みなさんMEEC(ミーク)を御存じでしょうか? 【みんなのエネルギー・環境会議:Minna-no Energy and Environment Conference】の略だそうです。MEECの目的は下記です。

原発推進/反原発・脱原発、自然エネルギーの今後等について、「こうあるべき」という特定のスタンスを打ち出すためのものではありません。それぞれの観点についての賛成・反対を含め、さまざまな立場や考え方の人々がオープンに日本の産業や暮らしを支えるエネルギーの今後について、考え、語り、議論し、対話する場を作っていくことをめざします。http://www.meec.jp/

MEECを佐賀に誘致しようと佐賀大学生が中心となり、有田工業生にも呼びかけ、若い世代が今後の佐賀県のエネルギーや環境について真剣に考えよと言う動きが起こっています。その推進会議(第2回目)に、昨晩(2012/10/25)参加してきました。2012年4月22日(日)が開催予定日です。

急激に変化する社会情勢に田舎が付いて行けないのは、原発の立地自治体に限った事では無い様です。

もう過去を振り返っている場合ではありません。

自ら立ち上がって生き残りを模索くしなければいけません。

先ずは声を上げる事からです。

もう過去を振り返っている場合ではありません。

自ら立ち上がって生き残りを模索くしなければいけません。

先ずは声を上げる事からです。

玄海町の住民は原発の負の連鎖の中で目先の利益を享受してきました。経済的には恵まれているのに、何故か幸福感を感じられない。

3・11以降状況は大きく変化しました。その中でも再稼働の急先鋒の玄海原発では誰もが予想もしない展開が起こっています。

これはもしかしたら負の連鎖を断ち切るチャンスかも知れません。でも、そのチャンスを活かせるかどうかは、玄海町民の自覚次第です。声を上げなければならない時です。

3・11以降状況は大きく変化しました。その中でも再稼働の急先鋒の玄海原発では誰もが予想もしない展開が起こっています。

これはもしかしたら負の連鎖を断ち切るチャンスかも知れません。でも、そのチャンスを活かせるかどうかは、玄海町民の自覚次第です。声を上げなければならない時です。

玄海原発1号機が運転開始したのは1975年です。私は中学生でした、原子力発電所の事など何も知りませんでした。多分、周りの大人も詳しい事を知る人は殆どいなかったでしょう。

下の表は1号機が稼働した1975年にアメリカの原子力規制委員会が原発事故を想定した評価です。既に原発事故の悲惨をアメリカは想定していましたし、当時の政府や電力会社もこの事を知っていたでしょう。でも、中学生の僕は知りませんでした。

玄海原発から一番近い学校は値賀小学校です。直線距離で約1.6kmしか離れていません。

佐賀新聞に下記の記事が載っていました。玄海で原発が稼働してから36年になりますが、今も子供達に本当の事を教える大人は誰もいません。

福島第一原発の事故でどれだけ多くの子供達が犠牲になったことでしょうか。大人のエゴの為に何も教えてもらえず犠牲のなり、今もじっと我慢している。本当にこれで日本は良いのでしょうか。将来を担う子供達にこんな仕打ちをして良いのでしょうか。大人は子供達の未来に責任を持つべきだと私は思います。

下の表は1号機が稼働した1975年にアメリカの原子力規制委員会が原発事故を想定した評価です。既に原発事故の悲惨をアメリカは想定していましたし、当時の政府や電力会社もこの事を知っていたでしょう。でも、中学生の僕は知りませんでした。

玄海原発から一番近い学校は値賀小学校です。直線距離で約1.6kmしか離れていません。

佐賀新聞に下記の記事が載っていました。玄海で原発が稼働してから36年になりますが、今も子供達に本当の事を教える大人は誰もいません。

福島第一原発の事故でどれだけ多くの子供達が犠牲になったことでしょうか。大人のエゴの為に何も教えてもらえず犠牲のなり、今もじっと我慢している。本当にこれで日本は良いのでしょうか。将来を担う子供達にこんな仕打ちをして良いのでしょうか。大人は子供達の未来に責任を持つべきだと私は思います。

原発だから外の人は過剰反応する。例えば1産業が基幹産業の貧しい町にガソリン自動車の工場が来たとします。その町は工場の経済効果で潤います。

だが突然「ガソリン車の排気ガスは地球環境に悪いので工場を廃止します。廃止後の生活は自分達で考えて下さい」と言われたらどうしますか。このケースでは工場を電気自動車工場切り替ると言う選択肢があるでしょう。

しかし、原発には切り替えの選択肢がありません。残るのは核のゴミだけです。原発の町が今置かれている状況はこう言う事なのです。簡単に解決できる問題では無く、住民は悩んでいます。その時に外からやいの、やいの言われれば、口を噤むしかないのです。

でも私は今こそ自分達の主張を外に発信して、自らの未来を積極的に考える時期だと思っています。だからこそ声を上げました。

原発と暮らすということ「玄海町」<1>懐柔(11年10月31日)

原発「維持」が半数 玄海町民100人アンケート

原発と暮らすということ「玄海町」<2>共存(11年11月1日)

原発と暮らすということ「玄海町」〈3〉地域浮揚(11年11月2日)

原発と暮らすということ「玄海町」〈4〉困惑(11年11月3日)

原発と暮らすということ「玄海町」〈5)町財政(11年11月4日)

原発と暮らすということ「玄海町」〈6〉町民の声(11年11月5日)

原発と暮らすということ「玄海町」〈7〉識者に聞く(11年11月6日)

だが突然「ガソリン車の排気ガスは地球環境に悪いので工場を廃止します。廃止後の生活は自分達で考えて下さい」と言われたらどうしますか。このケースでは工場を電気自動車工場切り替ると言う選択肢があるでしょう。

しかし、原発には切り替えの選択肢がありません。残るのは核のゴミだけです。原発の町が今置かれている状況はこう言う事なのです。簡単に解決できる問題では無く、住民は悩んでいます。その時に外からやいの、やいの言われれば、口を噤むしかないのです。

でも私は今こそ自分達の主張を外に発信して、自らの未来を積極的に考える時期だと思っています。だからこそ声を上げました。

原発と暮らすということ「玄海町」<1>懐柔(11年10月31日)

原発「維持」が半数 玄海町民100人アンケート

原発と暮らすということ「玄海町」<2>共存(11年11月1日)

原発と暮らすということ「玄海町」〈3〉地域浮揚(11年11月2日)

原発と暮らすということ「玄海町」〈4〉困惑(11年11月3日)

原発と暮らすということ「玄海町」〈5)町財政(11年11月4日)

原発と暮らすということ「玄海町」〈6〉町民の声(11年11月5日)

原発と暮らすということ「玄海町」〈7〉識者に聞く(11年11月6日)

公 告

平成23.24 年度佐賀県核燃料サイクル補助金玄海町次世代エネルギーパーク(仮称)建設(建築主体)

工事について、条件付一般競争入札(総合評価簡易型)を行いますので、入札参加申請の受付の期間及

び方法を次のとおり公告します。

平成23 年9 月26 日

玄海町長岸本英雄

http://www.town.genkai.saga.jp/town/keiyaku/000000902/pagefile/000000902_002_011.pdf

平成23.24 年度佐賀県核燃料サイクル補助金玄海町次世代エネルギーパーク(仮称)建設(建築主体)

工事について、条件付一般競争入札(総合評価簡易型)を行いますので、入札参加申請の受付の期間及

び方法を次のとおり公告します。

平成23 年9 月26 日

玄海町長岸本英雄

http://www.town.genkai.saga.jp/town/keiyaku/000000902/pagefile/000000902_002_011.pdf

<九州電力>眞部社長が続投の方針 引責辞任から一転し

http://www.saga-s.co.jp/news/saga.0.2050648.article.html

松尾新吾九州電力会長の疑惑・過去《親族企業、九電から5億円受注》

http://matome.naver.jp/odai/2131709041228217301

<九州電力>眞部社長が続投の方針 引責辞任から一転し

http://news.biglobe.ne.jp/domestic/0927/mai_110927_3019750390.html

http://www.saga-s.co.jp/news/saga.0.2050648.article.html

松尾新吾九州電力会長の疑惑・過去《親族企業、九電から5億円受注》

http://matome.naver.jp/odai/2131709041228217301

<九州電力>眞部社長が続投の方針 引責辞任から一転し

http://news.biglobe.ne.jp/domestic/0927/mai_110927_3019750390.html

http://ow.ly/6jGhR

http://ow.ly/6jGj7

http://ow.ly/6jGk5

http://ow.ly/6jGl6

http://ow.ly/6jGo1

http://ow.ly/6jGpX

http://ow.ly/6jGrf

http://ow.ly/6jGj7

http://ow.ly/6jGk5

http://ow.ly/6jGl6

http://ow.ly/6jGo1

http://ow.ly/6jGpX

http://ow.ly/6jGrf

玄海町が「原子力広報用アニメーション」の制作業務委託業者を公募型企画コンペ方式で募集しています。

この期に及んで、まだ原発にすがるつもりなんでしょうかね(;一_一)

原子力広報用アニメーション制作業務委託 続きを読む

この期に及んで、まだ原発にすがるつもりなんでしょうかね(;一_一)

原子力広報用アニメーション制作業務委託 続きを読む

玄海町、原発交付金の1億円をずさん処理/佐賀のニュース :佐賀新聞の情報コミュニティサイト ひびの

http://www.saga-s.co.jp/news/saga.0.2018160.article.html

原発マネーに「感覚まひ」 交付金予算措置を失念/佐賀のニュース :佐賀新聞の情報コミュニティサイト ひびの

http://www.saga-s.co.jp/news/saga.0.2018161.article.html

本当に忘れていただけ?

会計検査院が入るかも。

唐津で英会話教室を営まれているアメリカ人の方も、老朽化した玄海原発1号機について危惧されています。九電の経営陣は保身ばかりに奔走する場合ではありません。

http://search.japantimes.co.jp/cgi-bin/rc20110728a4.html#.TjDQHn14P1I.twitter

http://www.seattle-english.com/index.html

http://search.japantimes.co.jp/cgi-bin/rc20110728a4.html#.TjDQHn14P1I.twitter

http://www.seattle-english.com/index.html

原発推進へ“指南書” 91年に旧科技庁が作成委託 世論対策も詳細に

原発推進へ“指南書” 91年に旧科技庁が作成委託 世論対策も詳細に 2011年7月20日 10:11 カテゴリー:社会 九州 > 佐賀

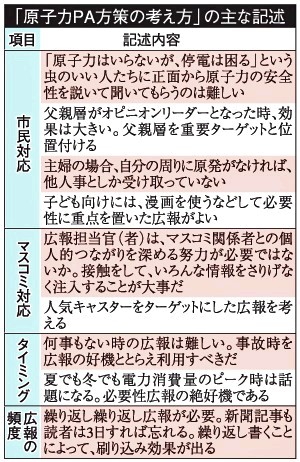

九州電力玄海原発(佐賀県玄海町)2、3号機の運転再開をめぐる九電の「やらせメール」問題は、意見投稿の例文集を取引先に渡すなど、電力会社による世論操作の実態を白日の下にさらしたが、原発にからむ世論対策は今に始まったことではない。チェルノブイリ原発事故後、旧科学技術庁(現文部科学省)が原発推進のため、政府機関や電力会社向けに“指南書”を作成していた。そこには、国民や報道機関、教育現場に原発の必要性を浸透させるための具体策が列挙されている。

“指南書”は、文科省と経済産業省所管の日本原子力文化振興財団が科技庁の委託で1991年にまとめた報告書「原子力PA方策の考え方」。PA(パブリック・アクセプタンス)とは「社会的合意形成」の意味で、財団によると、文書の配布先は不明だが、「チェルノブイリ事故を受け、どんな広報が必要かを検討するために作ったのでは」(横手光洋専務理事)という。

報告書の記述を転載した隔月刊誌「放送レポート146号」(1997年発行)によると、新聞社の論説委員、電気事業連合会や原発プラントメーカーの広報担当者などでつくる委員会の議論を集約した内容で、科技庁の官僚もオブザーバー参加。(1)市民対応(2)マスコミ対応(3)タイミング(4)学校教育-といった論点について、国や電力会社の広報のポイントと手法を提言している。

原発の必要性をどうアピールするかでは「原子力による電力が『すでに全電力の3分の1も賄っているのなら、もう仕方がない』と大方は思うだろう」と記述。主婦層に対しては「現在の生活レベル維持の可否が切り口となろう」「自分の周りに原発がなければ、他人事(たにんごと)としか受け取っていない」などと説く。

中学校の教科書での原子力エネルギーの取り上げ方を「原発や放射線は危険で、できることなら存在してもらいたくないといった感じが表れている。書き手が自信がなく腰の引けた状態で書いている」と指摘。「これではだめだ。厳しくチェックし、文部省(当時)の検定に反映させるべきだ」と踏み込んでいる。

報道機関への対応の助言も具体的だ。「スポークスマン(役人を含む)を養成する。新聞記者が積極的に彼の意見を求め、記事に引用するようになる。一種のマスコミ操作法だが、合法的世論操作だ」と指摘した。

報告書について、財団の横手専務理事は取材に「一部、不適切な表現がある部分は反省しなければならない」とした上で「広報戦略を立てること自体はどこでもやっていることで問題はない」と話した。九州電力は「報告書は社内に現存せず、受け取ったかどうかも分からない」(広報部)としている。

■情報公開の視点ない 福島第1原発事故「事故調査・検証委員会」の委員を務める吉岡斉(ひとし)・九州大副学長(科学技術史)の話

原発推進の思想を注入することを重視した放言集のような印象だ。ここに書かれた大衆扇動のテクニックは事実上、最近まで実践されてきた。正確な知識の啓発活動は必要だが、それには原発のリスクを含めた情報公開や市民との対話が不可欠だ。その視点が抜け落ちている。

▼九電が手渡した意見投稿「例文集」(原文)

(1)将来的には再生可能エネルギーへ転換していくことが望ましいかもしれませんが、現段階においては、安全対策を講じながら原子力発電を運転していくことが必要であると考えます。そのことが九州経済、ひいては日本の経済維持発展に大きく寄与するものと考えます。日本全体のことを考え、九州を含む西日本が元気を出して、生産や経済を回さなければならない中、電力不足は絶対にあってはならないことです。発電所の安全対策を強化し、徹底した監視のもと、早く(九州の)原子力発電を再開すべきと強く要求致します。

(2)電力が不足していては、今までのような文化的生活が営めないですし、夏の「熱中症」も大変に心配であります。犠牲になるのは、弱者である子供や年配者の方であり、そのような事態を防ぐためにも、原子力の運転再開は絶対に必要であると思います。併せて電力会社の方には、万全な安全対策をくれぐれもお願い致します。

(3)太陽光や風力発電を否定するわけではなく、推進することも必要であると考えております。しかし太陽光や風力発電は天候に大きく左右され、利用率が大変に低いと聞いております。また、火力や原子力発電に比べて広大な面積が必要になるなど、現在の技術面・コスト面から考えますと、補助的な電源にはなっても、代替の電源と成り得ることは到底無理であると思います。よって、当面は原子力発電に頼らざるを得ないと思います。

(4)科学的データに基づいて、今回の福島原発事故の事象の要因は津波であるとの国からの説明がありました。各電力会社では「緊急安全対策」に加え「シビアアクシデント対策」を実施しているとの新聞報道がありましたが、安全対策については十分に実施されており、発電を再開することについて全く問題はないと思います。国も「発電再開しても問題ない」と示しているにも関わらず、何故発電再開が出来ないのでしょうか。

(5)テレビにて「夏の電力供給力の見通し」の放送があり、電力供給の予備力が約3%しかないとのことでありました。もしも、現在稼働中の火力発電所でのトラブルや、全国的な猛暑などが続いた場合は、電力が不足し最悪の場合は停電が懸念されます。東京電力のお客さまは、計画停電の実施により大混乱を招いたと聞いておりますが、そういう事態を招かないためにも、一日も早い原子力発電の再開を強く望んでおります。

(6)トヨタ自動車の豊田章男社長より、電力不足の広がりに対して「日本での物づくりは、限界を超えた」との記者団への発言がありましたが、電力不足が国内産業(生産)の空洞化に益々拍車をかけることが懸念されます。代替電源が直ちに準備できない現状では、原子力発電の再開は不可欠なものであります。

=2011/07/20付 西日本新聞朝刊=