この記事は農水省OBが書かれたものですが、石破農水相は等々『農協』と言いう聖域に手を付けるようです。

もし内容の通りなら日本農業が生まれ変わる、千載一遇のチャンスだと思います。

大いに応援したいですね。

=====================================

農業開国論 山下一仁 【第12回】

農協トライアングルがついに崩壊?

減反見直しの旗を立てた石破農水相の賭け

ダイヤモンド・オンライン(2009年01月30日)

2008年12月28日某テレビ局の農業問題特集番組で、筆者の「減反政策を廃止して、価格低下分を主業農家に直接支払いすべきだ」という主張に対して、「いろいろな角度から減反政策について見直す。タブーを設けず、あらゆることが可能性として排除されない」と発言した政治家がいる。農政トップに立つ石破茂農水相その人である。およそ行政担当者がある政策を見直すと言う場合、その政策は問題を含んでいると言明するに等しい。

また、石破農水相は2008年末に農水省の官房長の辞任に伴う幹部職員の異動を発表した。官房長の辞任は彼が担当者だった総合食料局長時代の汚染米処理の不手際の責任をとったものと省の内外では受け止められているが、汚染米の責任は大臣と事務次官が福田前総理に事実上更迭されたことで処置済みだ。もう少し想像力を働かせると、この人事に込められた石破農水相の意思が見えてくる。

振り返れば、小泉内閣の時代、農水省には「改革を唱えなければ人ではない」式の「にわか農政改革者」が跋扈、横行していた。新人の採用文書の中で農水省は「改革の省」ですといったPRもしていた。これらの人達は2007年民主党の農家への「戸別所得補償」の主張の前に自民党が参議院選挙で大敗し、農政が「逆コース」に入る中で元の「守旧派」に復帰した。当時の事務方の大幹部は農水省の文書から「改革」という文字をひたすら消しまくったという。

「逆コース」の中で、減反をこれまでの国・都道府県・市町村の行政が推進するのではなく農協に任せるというコメ政策の改革は実施初年度である2007年に撤回され、農水省、都道府県、市町村が全面的に実施するという従来どおりの体制に戻った。また、減反も強化された。

しかし、高米価、高関税を維持する以上、WTO交渉でその代償として低関税の輸入枠のミニマムアクセス米の拡大、これによる食料自給率の低下、農業の衰退は避けられない。妥結寸前までいった2008年7月のWTO閣僚会議の際、農水省に集まった自民党農林関係議員は、なすすべもなくまるで通夜のようだったと聞く。これはアメリカとインドの対立で妥結しなくてすんだものの、農政改革をしなければ、日本の農業に未来はないという覚悟が農水大臣を引き受けた石破氏にはあったはずだ。

任命する側にも、その想いがあったはずだ。福田前首相は農政改革をやりたかったのだが、実行に移せなかった。その意思を継いだ麻生首相も、農水相になりたくて仕方がなかった典型的な農林関係議員からではなく、農政に明るく、かつ改革の意思のある人物として、余人をもって代え難い石破氏に白羽の矢を立てたのだ。

同じ自民党総裁選を戦った候補者として、麻生首相は石破氏の農政についての理解と志の高さをわかっていたはずだ(といったら、言いすぎだろうか)。

辞任した官房長は、2007年の米価低下時に減反強化を進めた担当の総合食料局長だった。もちろんその政策を要求したのは農協と自民党農林関係議員だが、官房長辞任という石破農水相の人事は、「逆コース」を反転させ、構造改革を推進するための布陣ではないだろうか。

汚染米事件発覚後の省内改革チームのメンバーも「正論を言って疎んじられてきた」(石破農水相)若手課長ら約10人で構成した。民主党の小沢代表は「役所はキーマンを2~3人押さえておけば動かせる」と言っている。

実際、石破農水相は年末の人事で農水省には稀な筋金入りの一人の「農政改革者」をキーマンとして政策決定の中枢に据えた。今回の人事は石破農水相の改革断行の意思表示と思われる。しかも、これまでの農水省の改革では、戦後の松村謙三と和田博雄の農地改革などのごく一部の例外を除き、事務方が主導して大臣は神輿に乗っているだけだった。

今回は大臣がリーダーシップを取っているのだ。最終人事権を持っている大臣と一人のキーマンさえいれば、省内の有象無象はついてくる。

減反廃止から維持に転向した

民主党の気になる今後の出方

そもそも減反見直しという発言自体、政治家としては、減反を支持してきた農協を敵に回し選挙で落選するかもしれないという政治生命を賭けたものである。筆者が発言するのとは重みが違う。町村官房長官が2008年5月に減反を見直してはどうかと発言したところ、自民党農林関係議員から猛反発を受け、即日発言を撤回させられている。

以下に、私が農水省を辞めた2008年3月のある政治家とのやりとりを紹介しよう。

筆者:「あなたが農水大臣になっていれば、私は農水省を辞めなくてすんだのに……」

某政治家:「あなたの本を読んで地元で講演をすると、この選挙区から出て行けと農協幹部に言われる。講演だけならともかく大臣になって改革の責任者になるときつい」

筆者:「それならあなたが総理になって選挙と関係のない人物を農水大臣にして改革すればよい」

某政治家:「それは面白い」

ついにルビコン河を渡った石破農水相の勇気を称えなければならない。

改めていうまでもないが、減反をやめれば米価は低下する。高いコストで生産している零細な兼業農家は農地を貸し出すようになる。現在は受け手の主業農家も2000年以降の米価低下で地代負担能力が低下し農地が引き取れられずに耕作放棄されているが、主業農家に直接支払いを行って、その地代負担能力を高めてやれば、農地は主業農家に集積し、規模が拡大し、コストは低下する。こうして日本の米作の価格競争力が高まれば、アジア市場に米を輸出することが可能となる。

週末片手間にしか農業を行えない兼業農家より、規模の大きい農家の方が肥料や農薬の投入量を減らす環境に優しい農業を行うことができる。零細な兼業農家も地代所得が増加する。農協が主張する零細農家切捨て論は誤りだ。兼業農家が農業から退出すると、JA農協の政治力も減退する。

もちろん、自民党農林関係議員が石破農水相の動きをただ傍観することはないだろう。農協とともに守旧派の巻き返しが予想される。減反政策こそ米価で農家の所得を保障しようとする「戦後農政の根幹」であり、これによって農協は発展し、自民党農林関係議員を支えてきたからだ。

減反見直しとは、この農政の本丸に切り込もうとする試みである。しかし、結論がどうだろうと、減反廃止等の構造改革の推進、逆コースからの反転攻勢という旗を立てたことに石破農水相発言の意義がある。

農商務省時代からの歴代農相のなかで傑出した人物に、事務次官時代に昭和農村恐慌に対処するため農村経済更生運動を展開するとともに戦前小作人の地位向上に心血を注いだ石黒忠篤、戦後いち早く農地改革の必要性を強調し第一次農地改革を行おうとした筋金入りの自作農主義者である松村謙三、吉田内閣で事務次官を飛び越えて局長から大臣になり第二次農地改革を実行するとともに後に経済安定本部長官として戦後の経済復興に尽くした和田博雄がいる。

業績としてはこれらの人物に劣るが、コメの統制撤廃論やJA農協からの政治活動・金融事業の分離を主唱した河野一郎、農地流動化のための事業団構想を提言した赤木宗徳も農政の歴史に名をとどめている。

このうち、石黒と和田は、経済学者シュンペーターの高弟である東畑精一から明治百年の農業十傑に数えられるとともに、吉田茂をして「農民のための農林省を代表するのは石黒忠篤と和田博雄だ」とまで言わしめている。減反見直しという旗を立てた石破農水相もこれらの人物の域に達しつつある。

石破農水相の動きに減反について参議院選挙後マニフェストを変更して廃止から維持に転向した民主党はどう出るのか。

民主党の農林関係議員と自民党の農林関係議員は大同小異である。民主党が減反維持に態度を変更したのは、米価を下げて民主党が提案している販売農家全てに対する戸別所得補償(直接支払い)を行うと米だけで1兆円もの財政負担が必要となり、そうなると農業土木予算に切り込まざるを得ないと判断する農林関係議員がいたからだろう。

しかし、小沢代表の「関税ゼロでも食糧自給率100%」というそもそもの主張には減反廃止があるはずである。民主党は2007年の参議院選挙の経緯から減反を支持してきたJA農協グループに敵対する姿勢を強めている。

また同党にも改革派がいる。石破農水相の賭けに国民の支持が集まるようになると、選挙を意識した民主党も再度態度を変更する可能性がある。民主党からも目が離せない。

いずれにせよ今年は総選挙の年だ。守旧派の総本山だった自民党からも石破氏という改革者が出てきたことで、日本の農業、農政もようやく変わると期待したい。

減少を続ける国内米消費を前に、減反を拡大して食料安全保障に不可欠な農地を減少させ、高関税の代償としてミニマムアクセス米を拡大して食料自給率をさらに低下させ、農業を衰退させるというこれまでの農政を維持するのか。価格を下げて拡大するアジア市場への輸出という新しい需要を開拓し、農地資源を維持しながら食料自給率を向上させるという強い農業を実現するための農政改革を果断に実行するのか。道は二つに一つだ。

われわれ国民、消費者、有権者は、候補者がどちらの立場をとるのか、それを明らかにさせたうえで一票を投じたい。

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

山下一仁

山下一仁

(経済産業研究所上席研究員)

東京大学法学部卒業。同博士(農学)。1977年農水省入省。同省ガット室長、農村振興局次長などを経て、2008年4月より経済産業研究所上席研究員。主著に『国民と消費者重視の農政改革』(東洋経済新報社)、編著に『食の安全と貿易』(日本評論社)など

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

もし内容の通りなら日本農業が生まれ変わる、千載一遇のチャンスだと思います。

大いに応援したいですね。

=====================================

農業開国論 山下一仁 【第12回】

農協トライアングルがついに崩壊?

減反見直しの旗を立てた石破農水相の賭け

ダイヤモンド・オンライン(2009年01月30日)

2008年12月28日某テレビ局の農業問題特集番組で、筆者の「減反政策を廃止して、価格低下分を主業農家に直接支払いすべきだ」という主張に対して、「いろいろな角度から減反政策について見直す。タブーを設けず、あらゆることが可能性として排除されない」と発言した政治家がいる。農政トップに立つ石破茂農水相その人である。およそ行政担当者がある政策を見直すと言う場合、その政策は問題を含んでいると言明するに等しい。

また、石破農水相は2008年末に農水省の官房長の辞任に伴う幹部職員の異動を発表した。官房長の辞任は彼が担当者だった総合食料局長時代の汚染米処理の不手際の責任をとったものと省の内外では受け止められているが、汚染米の責任は大臣と事務次官が福田前総理に事実上更迭されたことで処置済みだ。もう少し想像力を働かせると、この人事に込められた石破農水相の意思が見えてくる。

振り返れば、小泉内閣の時代、農水省には「改革を唱えなければ人ではない」式の「にわか農政改革者」が跋扈、横行していた。新人の採用文書の中で農水省は「改革の省」ですといったPRもしていた。これらの人達は2007年民主党の農家への「戸別所得補償」の主張の前に自民党が参議院選挙で大敗し、農政が「逆コース」に入る中で元の「守旧派」に復帰した。当時の事務方の大幹部は農水省の文書から「改革」という文字をひたすら消しまくったという。

「逆コース」の中で、減反をこれまでの国・都道府県・市町村の行政が推進するのではなく農協に任せるというコメ政策の改革は実施初年度である2007年に撤回され、農水省、都道府県、市町村が全面的に実施するという従来どおりの体制に戻った。また、減反も強化された。

しかし、高米価、高関税を維持する以上、WTO交渉でその代償として低関税の輸入枠のミニマムアクセス米の拡大、これによる食料自給率の低下、農業の衰退は避けられない。妥結寸前までいった2008年7月のWTO閣僚会議の際、農水省に集まった自民党農林関係議員は、なすすべもなくまるで通夜のようだったと聞く。これはアメリカとインドの対立で妥結しなくてすんだものの、農政改革をしなければ、日本の農業に未来はないという覚悟が農水大臣を引き受けた石破氏にはあったはずだ。

任命する側にも、その想いがあったはずだ。福田前首相は農政改革をやりたかったのだが、実行に移せなかった。その意思を継いだ麻生首相も、農水相になりたくて仕方がなかった典型的な農林関係議員からではなく、農政に明るく、かつ改革の意思のある人物として、余人をもって代え難い石破氏に白羽の矢を立てたのだ。

同じ自民党総裁選を戦った候補者として、麻生首相は石破氏の農政についての理解と志の高さをわかっていたはずだ(といったら、言いすぎだろうか)。

辞任した官房長は、2007年の米価低下時に減反強化を進めた担当の総合食料局長だった。もちろんその政策を要求したのは農協と自民党農林関係議員だが、官房長辞任という石破農水相の人事は、「逆コース」を反転させ、構造改革を推進するための布陣ではないだろうか。

汚染米事件発覚後の省内改革チームのメンバーも「正論を言って疎んじられてきた」(石破農水相)若手課長ら約10人で構成した。民主党の小沢代表は「役所はキーマンを2~3人押さえておけば動かせる」と言っている。

実際、石破農水相は年末の人事で農水省には稀な筋金入りの一人の「農政改革者」をキーマンとして政策決定の中枢に据えた。今回の人事は石破農水相の改革断行の意思表示と思われる。しかも、これまでの農水省の改革では、戦後の松村謙三と和田博雄の農地改革などのごく一部の例外を除き、事務方が主導して大臣は神輿に乗っているだけだった。

今回は大臣がリーダーシップを取っているのだ。最終人事権を持っている大臣と一人のキーマンさえいれば、省内の有象無象はついてくる。

減反廃止から維持に転向した

民主党の気になる今後の出方

そもそも減反見直しという発言自体、政治家としては、減反を支持してきた農協を敵に回し選挙で落選するかもしれないという政治生命を賭けたものである。筆者が発言するのとは重みが違う。町村官房長官が2008年5月に減反を見直してはどうかと発言したところ、自民党農林関係議員から猛反発を受け、即日発言を撤回させられている。

以下に、私が農水省を辞めた2008年3月のある政治家とのやりとりを紹介しよう。

筆者:「あなたが農水大臣になっていれば、私は農水省を辞めなくてすんだのに……」

某政治家:「あなたの本を読んで地元で講演をすると、この選挙区から出て行けと農協幹部に言われる。講演だけならともかく大臣になって改革の責任者になるときつい」

筆者:「それならあなたが総理になって選挙と関係のない人物を農水大臣にして改革すればよい」

某政治家:「それは面白い」

ついにルビコン河を渡った石破農水相の勇気を称えなければならない。

改めていうまでもないが、減反をやめれば米価は低下する。高いコストで生産している零細な兼業農家は農地を貸し出すようになる。現在は受け手の主業農家も2000年以降の米価低下で地代負担能力が低下し農地が引き取れられずに耕作放棄されているが、主業農家に直接支払いを行って、その地代負担能力を高めてやれば、農地は主業農家に集積し、規模が拡大し、コストは低下する。こうして日本の米作の価格競争力が高まれば、アジア市場に米を輸出することが可能となる。

週末片手間にしか農業を行えない兼業農家より、規模の大きい農家の方が肥料や農薬の投入量を減らす環境に優しい農業を行うことができる。零細な兼業農家も地代所得が増加する。農協が主張する零細農家切捨て論は誤りだ。兼業農家が農業から退出すると、JA農協の政治力も減退する。

もちろん、自民党農林関係議員が石破農水相の動きをただ傍観することはないだろう。農協とともに守旧派の巻き返しが予想される。減反政策こそ米価で農家の所得を保障しようとする「戦後農政の根幹」であり、これによって農協は発展し、自民党農林関係議員を支えてきたからだ。

減反見直しとは、この農政の本丸に切り込もうとする試みである。しかし、結論がどうだろうと、減反廃止等の構造改革の推進、逆コースからの反転攻勢という旗を立てたことに石破農水相発言の意義がある。

農商務省時代からの歴代農相のなかで傑出した人物に、事務次官時代に昭和農村恐慌に対処するため農村経済更生運動を展開するとともに戦前小作人の地位向上に心血を注いだ石黒忠篤、戦後いち早く農地改革の必要性を強調し第一次農地改革を行おうとした筋金入りの自作農主義者である松村謙三、吉田内閣で事務次官を飛び越えて局長から大臣になり第二次農地改革を実行するとともに後に経済安定本部長官として戦後の経済復興に尽くした和田博雄がいる。

業績としてはこれらの人物に劣るが、コメの統制撤廃論やJA農協からの政治活動・金融事業の分離を主唱した河野一郎、農地流動化のための事業団構想を提言した赤木宗徳も農政の歴史に名をとどめている。

このうち、石黒と和田は、経済学者シュンペーターの高弟である東畑精一から明治百年の農業十傑に数えられるとともに、吉田茂をして「農民のための農林省を代表するのは石黒忠篤と和田博雄だ」とまで言わしめている。減反見直しという旗を立てた石破農水相もこれらの人物の域に達しつつある。

石破農水相の動きに減反について参議院選挙後マニフェストを変更して廃止から維持に転向した民主党はどう出るのか。

民主党の農林関係議員と自民党の農林関係議員は大同小異である。民主党が減反維持に態度を変更したのは、米価を下げて民主党が提案している販売農家全てに対する戸別所得補償(直接支払い)を行うと米だけで1兆円もの財政負担が必要となり、そうなると農業土木予算に切り込まざるを得ないと判断する農林関係議員がいたからだろう。

しかし、小沢代表の「関税ゼロでも食糧自給率100%」というそもそもの主張には減反廃止があるはずである。民主党は2007年の参議院選挙の経緯から減反を支持してきたJA農協グループに敵対する姿勢を強めている。

また同党にも改革派がいる。石破農水相の賭けに国民の支持が集まるようになると、選挙を意識した民主党も再度態度を変更する可能性がある。民主党からも目が離せない。

いずれにせよ今年は総選挙の年だ。守旧派の総本山だった自民党からも石破氏という改革者が出てきたことで、日本の農業、農政もようやく変わると期待したい。

減少を続ける国内米消費を前に、減反を拡大して食料安全保障に不可欠な農地を減少させ、高関税の代償としてミニマムアクセス米を拡大して食料自給率をさらに低下させ、農業を衰退させるというこれまでの農政を維持するのか。価格を下げて拡大するアジア市場への輸出という新しい需要を開拓し、農地資源を維持しながら食料自給率を向上させるという強い農業を実現するための農政改革を果断に実行するのか。道は二つに一つだ。

われわれ国民、消費者、有権者は、候補者がどちらの立場をとるのか、それを明らかにさせたうえで一票を投じたい。

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

山下一仁

山下一仁(経済産業研究所上席研究員)

東京大学法学部卒業。同博士(農学)。1977年農水省入省。同省ガット室長、農村振興局次長などを経て、2008年4月より経済産業研究所上席研究員。主著に『国民と消費者重視の農政改革』(東洋経済新報社)、編著に『食の安全と貿易』(日本評論社)など

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

一昔前に「ノストラダムスの大予言」で物議を醸した世紀末論争が、また再燃。

今度は「マヤ文明の長期暦」がネタになっているらしい。

でもこれって単にマヤ人が、取りあえずこれだけで十分だと考えた日に思えるのですが(^_^;)

====================================

◎地球滅亡は2012年? 「マヤ文明の予言」で議論に

CNN.co.jp(2009年1月28日)

(CNN) マヤ文明の長期暦が終わる2012年12月21日は、地球終末の日となるのか――。そんな論議がネットや書籍で盛り上がっている。この日は新しい時代が始まる日だという説もあれば、地球が滅亡する日だという説もある。

(CNN) マヤ文明の長期暦が終わる2012年12月21日は、地球終末の日となるのか――。そんな論議がネットや書籍で盛り上がっている。この日は新しい時代が始まる日だという説もあれば、地球が滅亡する日だという説もある。

マヤはメキシコなどの中米で栄えた古代文明。高度な天文学を理解していたとされ、独自の暦を持っているが、5125年を単位とする長期暦が2012年12月21日で最終日を迎える(21日ではなく23日が最終日だとする説もある)。

この日に何か不吉なことが起きるとマヤ人が予言したとの説が広まり、終末予想に火が付いた。2012年に関する本が相次いで出版され、ネットではカウントダウンサイトも登場。「2012」を検索すると、サバイバルガイド、サバイバル講座、各種の予言、当日の装い、「2012年終末」「2012年黙示録」といった文字をあしらったTシャツなどが出てくる。

ハリウッドもこのブームに目を付け、ジョン・キューザック主演、「デイ・アフター・トゥモロー」を手掛けたローランド・エメリッヒ監督で、映画「2012」がこの秋に公開される。

もっとも、学者はこの騒ぎに眉をひそめているようだ。テキサス大学中米センター長のデビッド・ステュアート氏は「マヤが2012年について何か意味のあることを言ったという説を真剣に信じる学者はいない」と言う。

しかし2012年12月21日が冬至に当たり、太陽が天の川の中心に来る時期と一致するという事実だけで、センセーショナリズムをあおるには十分なようだ。中には太陽風で火山の噴火が誘発されて極の反転が起こり、地球が逆方向に自転を始めるという説まである。

米航空宇宙局(NASA)のサイトでは、天文学者が一般からの質問に答えるコーナーに2012年に関する質問が殺到。科学者のデビッド・モリソン氏は「終末説を唱える人たちがデマを言いふらしている」と回答した。

35年にわたってマヤ文明を研究しているコルゲート大学のアンソニー・アベニ教授も「マヤの予言について記した人気本は、ほとんど根拠のないでっちあげだ」と批判する。

アベニ、ステュアートの両氏とも、マヤ暦と2012年についての解説本を出しているが、センセーショナルな本の陰で正しい説には興味を持ってもらえないのではないかと懸念する。

実際、「Apocalypse 2012」(2012年の黙示録)を執筆したローレンス・ジョセフ氏は、大規模な自然災害などの可能性に言及。しかし実際のところ、世界がこの日に終末を迎えるとは思っていないと打ち明けた。

草の根のマヤ研究家を自称するジョン・ジェンキンズ氏によれば、2012年を終末や黙示録と結び付けて解釈するのは誤りで、5125年の長期暦の終わりはすべてが転換して新しくなることを意味するという。

「マヤ人は2000年前、世界はこの日、大きな転機を迎えると考えた。これはマヤ人以上にわれわれにとって意味があるのに、素晴らしい文化が誤解されているのは悲しいことだ」とジェンキンズ氏は話している。

今度は「マヤ文明の長期暦」がネタになっているらしい。

でもこれって単にマヤ人が、取りあえずこれだけで十分だと考えた日に思えるのですが(^_^;)

====================================

◎地球滅亡は2012年? 「マヤ文明の予言」で議論に

CNN.co.jp(2009年1月28日)

(CNN) マヤ文明の長期暦が終わる2012年12月21日は、地球終末の日となるのか――。そんな論議がネットや書籍で盛り上がっている。この日は新しい時代が始まる日だという説もあれば、地球が滅亡する日だという説もある。

(CNN) マヤ文明の長期暦が終わる2012年12月21日は、地球終末の日となるのか――。そんな論議がネットや書籍で盛り上がっている。この日は新しい時代が始まる日だという説もあれば、地球が滅亡する日だという説もある。マヤはメキシコなどの中米で栄えた古代文明。高度な天文学を理解していたとされ、独自の暦を持っているが、5125年を単位とする長期暦が2012年12月21日で最終日を迎える(21日ではなく23日が最終日だとする説もある)。

この日に何か不吉なことが起きるとマヤ人が予言したとの説が広まり、終末予想に火が付いた。2012年に関する本が相次いで出版され、ネットではカウントダウンサイトも登場。「2012」を検索すると、サバイバルガイド、サバイバル講座、各種の予言、当日の装い、「2012年終末」「2012年黙示録」といった文字をあしらったTシャツなどが出てくる。

ハリウッドもこのブームに目を付け、ジョン・キューザック主演、「デイ・アフター・トゥモロー」を手掛けたローランド・エメリッヒ監督で、映画「2012」がこの秋に公開される。

もっとも、学者はこの騒ぎに眉をひそめているようだ。テキサス大学中米センター長のデビッド・ステュアート氏は「マヤが2012年について何か意味のあることを言ったという説を真剣に信じる学者はいない」と言う。

しかし2012年12月21日が冬至に当たり、太陽が天の川の中心に来る時期と一致するという事実だけで、センセーショナリズムをあおるには十分なようだ。中には太陽風で火山の噴火が誘発されて極の反転が起こり、地球が逆方向に自転を始めるという説まである。

米航空宇宙局(NASA)のサイトでは、天文学者が一般からの質問に答えるコーナーに2012年に関する質問が殺到。科学者のデビッド・モリソン氏は「終末説を唱える人たちがデマを言いふらしている」と回答した。

35年にわたってマヤ文明を研究しているコルゲート大学のアンソニー・アベニ教授も「マヤの予言について記した人気本は、ほとんど根拠のないでっちあげだ」と批判する。

アベニ、ステュアートの両氏とも、マヤ暦と2012年についての解説本を出しているが、センセーショナルな本の陰で正しい説には興味を持ってもらえないのではないかと懸念する。

実際、「Apocalypse 2012」(2012年の黙示録)を執筆したローレンス・ジョセフ氏は、大規模な自然災害などの可能性に言及。しかし実際のところ、世界がこの日に終末を迎えるとは思っていないと打ち明けた。

草の根のマヤ研究家を自称するジョン・ジェンキンズ氏によれば、2012年を終末や黙示録と結び付けて解釈するのは誤りで、5125年の長期暦の終わりはすべてが転換して新しくなることを意味するという。

「マヤ人は2000年前、世界はこの日、大きな転機を迎えると考えた。これはマヤ人以上にわれわれにとって意味があるのに、素晴らしい文化が誤解されているのは悲しいことだ」とジェンキンズ氏は話している。

人類にとって厄介者のピロリ菌も、別な方面では大きな貢献をしています。

この二つのニュースは、物事には良い面、悪い面が有る事を感じますね。

=====================================

「ピロリ菌いれば全員除菌を」学会が新指針

朝日新聞(2009年1月23日)

胃がん予防のため、胃の粘膜に細菌ヘリコバクター・ピロリ(ピロリ菌)がいる人は全員、薬で除菌することを勧める――。こんな新指針を日本ヘリコバクター学会が23日、発表した。公的医療保険では除菌治療を受けられる病気が限られているため、同学会は保険適用の拡大を厚生労働省に要望していた。

新指針では、ピロリ菌が胃粘膜にいる状態を「ヘリコバクター・ピロリ感染症」と位置づけ。除菌は胃潰瘍(かいよう)の治療や胃がん予防に役立つなど、「強い科学的根拠があり、強く勧められる」とした。

除菌の効果については、浅香正博・北海道大教授(消化器内科)らが昨年、国内患者を対象とした臨床研究をもとに「除菌すれば胃がんの発生が3分の1になる」と英医学誌で発表。これを受け同学会で指針改定を検討していた。

現在、除菌が保険適用されるのは、胃潰瘍や十二指腸潰瘍の患者。00年に同学会が科学的根拠があるとする指針を公表したのを受け、適用対象になった経緯がある。

日本では約5千万人がピロリ菌の感染者といわれる。除菌には通常、抗菌剤など3種類の薬を1週間のむ。

=====================================

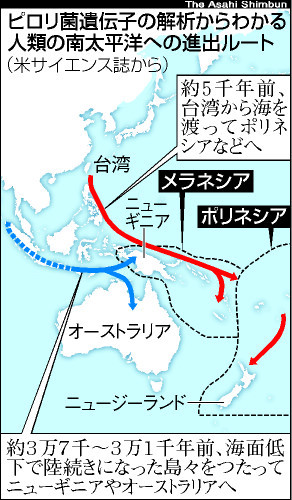

人類は台湾経由で南太平洋へ ピロリ菌と言語で判明

朝日新聞(2009年1月27日)

人類は約5千年前、ユーラシア大陸から台湾を経て南太平洋の島々に移り住んだらしいことが、人の胃に寄生し、胃がんなどの原因と考えられているピロリ菌の遺伝子の解析と、南太平洋の400の言語の解析という異なる方法で判明した。両方の論文が米科学誌サイエンス最新号に同時掲載された。

人類は約5千年前、ユーラシア大陸から台湾を経て南太平洋の島々に移り住んだらしいことが、人の胃に寄生し、胃がんなどの原因と考えられているピロリ菌の遺伝子の解析と、南太平洋の400の言語の解析という異なる方法で判明した。両方の論文が米科学誌サイエンス最新号に同時掲載された。

ピロリ菌分析グループの山岡吉生・米ベイラー大准教授は「全く別の手法でほぼ同じ結果が出たのは驚きだ」と話している。

ピロリ菌の遺伝子の解析をしたのは独マックスプランク研究所などの国際グループ。台湾やオーストラリア、ポリネシアなどの原住民の胃の粘膜や胃液からピロリ菌を分離、培養して七つの遺伝子の変異を調べた。

地域的に離れている生物集団では長い間に遺伝的な違いが出てくる。その生物の遺伝子の変異の程度や分布から、集団がいつごろどこで分かれたかを推定できる。ピロリ菌遺伝子は人間の遺伝子より変異が速い。人間の遺伝子の解析ではほとんど差が出ない比較的最近の集団の違いも、胃に寄生したピロリ菌の変異で追うことができる。

その結果、約5千年前、台湾から大海原に出てフィリピンを経てニュージーランドやポリネシアなどに渡った人たちがいたことがわかった。また、約3万7千~約3万1千年前にも、氷河期の海面低下で陸続きになった島づたいにニューギニア、オーストラリアなどへと渡った先行グループがあったこともわかった。

一方、ニュージーランド・オークランド大のグループは、南太平洋の言語の特徴の解析から、やはり約5千年前、台湾ルートによる移住があったことを明らかにした。

人類の祖先はアフリカで誕生し、6万年前にアフリカを出て世界中に広がったとされる。

この二つのニュースは、物事には良い面、悪い面が有る事を感じますね。

=====================================

「ピロリ菌いれば全員除菌を」学会が新指針

朝日新聞(2009年1月23日)

胃がん予防のため、胃の粘膜に細菌ヘリコバクター・ピロリ(ピロリ菌)がいる人は全員、薬で除菌することを勧める――。こんな新指針を日本ヘリコバクター学会が23日、発表した。公的医療保険では除菌治療を受けられる病気が限られているため、同学会は保険適用の拡大を厚生労働省に要望していた。

新指針では、ピロリ菌が胃粘膜にいる状態を「ヘリコバクター・ピロリ感染症」と位置づけ。除菌は胃潰瘍(かいよう)の治療や胃がん予防に役立つなど、「強い科学的根拠があり、強く勧められる」とした。

除菌の効果については、浅香正博・北海道大教授(消化器内科)らが昨年、国内患者を対象とした臨床研究をもとに「除菌すれば胃がんの発生が3分の1になる」と英医学誌で発表。これを受け同学会で指針改定を検討していた。

現在、除菌が保険適用されるのは、胃潰瘍や十二指腸潰瘍の患者。00年に同学会が科学的根拠があるとする指針を公表したのを受け、適用対象になった経緯がある。

日本では約5千万人がピロリ菌の感染者といわれる。除菌には通常、抗菌剤など3種類の薬を1週間のむ。

=====================================

人類は台湾経由で南太平洋へ ピロリ菌と言語で判明

朝日新聞(2009年1月27日)

人類は約5千年前、ユーラシア大陸から台湾を経て南太平洋の島々に移り住んだらしいことが、人の胃に寄生し、胃がんなどの原因と考えられているピロリ菌の遺伝子の解析と、南太平洋の400の言語の解析という異なる方法で判明した。両方の論文が米科学誌サイエンス最新号に同時掲載された。

人類は約5千年前、ユーラシア大陸から台湾を経て南太平洋の島々に移り住んだらしいことが、人の胃に寄生し、胃がんなどの原因と考えられているピロリ菌の遺伝子の解析と、南太平洋の400の言語の解析という異なる方法で判明した。両方の論文が米科学誌サイエンス最新号に同時掲載された。ピロリ菌分析グループの山岡吉生・米ベイラー大准教授は「全く別の手法でほぼ同じ結果が出たのは驚きだ」と話している。

ピロリ菌の遺伝子の解析をしたのは独マックスプランク研究所などの国際グループ。台湾やオーストラリア、ポリネシアなどの原住民の胃の粘膜や胃液からピロリ菌を分離、培養して七つの遺伝子の変異を調べた。

地域的に離れている生物集団では長い間に遺伝的な違いが出てくる。その生物の遺伝子の変異の程度や分布から、集団がいつごろどこで分かれたかを推定できる。ピロリ菌遺伝子は人間の遺伝子より変異が速い。人間の遺伝子の解析ではほとんど差が出ない比較的最近の集団の違いも、胃に寄生したピロリ菌の変異で追うことができる。

その結果、約5千年前、台湾から大海原に出てフィリピンを経てニュージーランドやポリネシアなどに渡った人たちがいたことがわかった。また、約3万7千~約3万1千年前にも、氷河期の海面低下で陸続きになった島づたいにニューギニア、オーストラリアなどへと渡った先行グループがあったこともわかった。

一方、ニュージーランド・オークランド大のグループは、南太平洋の言語の特徴の解析から、やはり約5千年前、台湾ルートによる移住があったことを明らかにした。

人類の祖先はアフリカで誕生し、6万年前にアフリカを出て世界中に広がったとされる。

旭堂南半球さんのガンダム講談、ファースト世代には堪りませんなー。 随所にニヤリネタ満載。

そう大笑いでは無く、あくまで抑えた笑が込み上げて来るのはなぜでしょうね。

そう大笑いでは無く、あくまで抑えた笑が込み上げて来るのはなぜでしょうね。

ガンダム講談 アナベル=ガトーの奮戦

政治全般や議会制度についての知識を問う「議員力検定」のプレ試験が25日、東京都千代田区の法政大で実施されたそうです。 対象は議員だけではなく、小・中学校から大人までを謳っています。 「時事問題」「選挙」「地方自治」といったテーマから20問が出されました。

議会関係者や会社員、学生らも含め約150人が参加。 本番の第1回試験は5月にあるそうです。

難しそうですが、興味をそそる検定ですね。

議会関係者や会社員、学生らも含め約150人が参加。 本番の第1回試験は5月にあるそうです。

難しそうですが、興味をそそる検定ですね。

九州佐賀に久しぶりに、まとまった雪が降りました。雪国の方には大した事は無いでしょうが、雪の少ない土地はこれ位でも大騒ぎです。

自宅周辺の雪景色

深々と降る雪(自宅二階より撮影)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

◎上空にこの冬一番の寒気 路面凍結警戒を

佐賀新聞(2009年1月24日)

県内は24日、上空にこの冬一番の寒気が流れ込み、平野部にも雪が積もる厳しい冷え込みとなった。嬉野市のマイナス5・2度をはじめ、佐賀市や白石町、唐津市枝去木でも今冬最低の気温を記録。この寒さは25日明け方まで続き、佐賀地方気象台は大雪や路面凍結に注意を呼び掛けている。

県内は24日、上空にこの冬一番の寒気が流れ込み、平野部にも雪が積もる厳しい冷え込みとなった。嬉野市のマイナス5・2度をはじめ、佐賀市や白石町、唐津市枝去木でも今冬最低の気温を記録。この寒さは25日明け方まで続き、佐賀地方気象台は大雪や路面凍結に注意を呼び掛けている。

佐賀市や唐津市にまたがる天山(標高1046メートル)山頂付近には、空気中の水蒸気が冷やされ木々に張り付く樹氷が見られ、銀色の花を咲かせたようにキラキラ輝いていた。

同気象台によると、25日の明け方までに山間部で約10センチ、平野部で約5センチの積雪が予想される。昼からは次第に寒さが緩むという。

【写真】今冬一番の冷え込みで、樹木の枝に張り付いた天山山頂付近の「樹氷」=24日午前11時ごろ

自宅周辺の雪景色

深々と降る雪(自宅二階より撮影)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

◎上空にこの冬一番の寒気 路面凍結警戒を

佐賀新聞(2009年1月24日)

県内は24日、上空にこの冬一番の寒気が流れ込み、平野部にも雪が積もる厳しい冷え込みとなった。嬉野市のマイナス5・2度をはじめ、佐賀市や白石町、唐津市枝去木でも今冬最低の気温を記録。この寒さは25日明け方まで続き、佐賀地方気象台は大雪や路面凍結に注意を呼び掛けている。

県内は24日、上空にこの冬一番の寒気が流れ込み、平野部にも雪が積もる厳しい冷え込みとなった。嬉野市のマイナス5・2度をはじめ、佐賀市や白石町、唐津市枝去木でも今冬最低の気温を記録。この寒さは25日明け方まで続き、佐賀地方気象台は大雪や路面凍結に注意を呼び掛けている。佐賀市や唐津市にまたがる天山(標高1046メートル)山頂付近には、空気中の水蒸気が冷やされ木々に張り付く樹氷が見られ、銀色の花を咲かせたようにキラキラ輝いていた。

同気象台によると、25日の明け方までに山間部で約10センチ、平野部で約5センチの積雪が予想される。昼からは次第に寒さが緩むという。

【写真】今冬一番の冷え込みで、樹木の枝に張り付いた天山山頂付近の「樹氷」=24日午前11時ごろ

出所後どうしているのだろうと、全然気になっていませんでしたが。

田代まさし氏がグラビアアイドルの小明(あかり)さんのブログに登場しました。

小明の秘話

スクープでやーんす!! (2009年01月22日)

結構、売名に利用されていますね。

まー、それなりの代償は有ったのでしょが…。

田代まさし氏がグラビアアイドルの小明(あかり)さんのブログに登場しました。

小明の秘話

スクープでやーんす!! (2009年01月22日)

結構、売名に利用されていますね。

まー、それなりの代償は有ったのでしょが…。

えー何処かの国の宰相が漢字を読み間違えた事で、世は漢字ブーム。でもあんまり過熱し過ぎて変な事がおこっています。自分の漢字能力を客観的に知るには「日本漢字能力検定」を受けるのが一番と言う事で、漢検に受験者が殺到しています。

漢字検定を実施している日本漢字能力検定協会(京都市)は公益法人です。公益法人は経費は別として、構成員に対し利益の分配を行わない非営利組織です。その公益法人に所管する文部科学省に立ち入り検査したところ、06年度に約8億8000万円、07年度は約6億6000万円を売り上げていたと言うではありませんか。

一体この利益どう処理するのでしょうね。

DSでも大人気

漢字検定を実施している日本漢字能力検定協会(京都市)は公益法人です。公益法人は経費は別として、構成員に対し利益の分配を行わない非営利組織です。その公益法人に所管する文部科学省に立ち入り検査したところ、06年度に約8億8000万円、07年度は約6億6000万円を売り上げていたと言うではありませんか。

一体この利益どう処理するのでしょうね。

DSでも大人気

2009年1月22日、改正出会い系サイト規制法(インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律)が施行されたそうです。

それは良いとして施行後08年12月1日から09年1月5日にかけて、都道府県公安委員会に対して432業者から1627サイトの事業届け出があったそうです。

まー呆れるのは、中には1業者だけで267のサイトを運営している例もあったとか。

何なんでしょうね (^_^;)

それは良いとして施行後08年12月1日から09年1月5日にかけて、都道府県公安委員会に対して432業者から1627サイトの事業届け出があったそうです。

まー呆れるのは、中には1業者だけで267のサイトを運営している例もあったとか。

何なんでしょうね (^_^;)

市民の皆さん。

わたしは今日、謙虚な思いで任務を前にし、皆さんが寄せてくれた信頼に感謝し、祖先たちが払った犠牲に心を留めながら、ここに立っている。ブッシュ大統領のわが国への奉仕、ならびに(政権)移行の間示してくれた寛容さと協力に感謝する。

これまで、44人の米国人が大統領就任の宣誓を行った。その言葉は繁栄の高まりのとき、平和で静かなときに語られてきた。だが、多くの場合、誓いは立ち込める暗雲や猛威を振るう嵐の中で行われたのだ。こうしたとき、高位の者たちの技量や考え方に頼ることなく、われわれ人民が祖先の理想に忠実で建国の文言に従ってきたからこそ米国はこれまでやってこれた。

われわれはそう歩んできたし、今の世代の米国人も同様でなければならない。

われわれはいま危機の真っただ中にある。果てしない暴力と憎しみに対し戦争を続けている。一部の強欲で無責任な人々のせいだけでなく、皆が困難な道を選び次の世代に備えることができなかった結果、経済はひどく脆弱になってしまった。家を失い、仕事は減り、商売は行き詰まった。医療費は高過ぎ、学校制度は失敗している。われわれのエネルギーの使い方が、敵を強化し、私たちの星を脅かしているということが日々明らかになるばかりだ。

これらは、データや統計で示すことができる危機である。計量はできないが、同様に深刻なのは、自信喪失が全土に広がっており、米国の衰退は避けられず、次の世代は下を向いて生きなくてはならないという恐怖だ。

われわれが直面する試練は本物だ。深刻で数多くあり、容易に短期間では解決できない。だが知ってほしい、米国は克服すると。

この日、われわれが集ったのは、恐怖より希望を、いさかいや不和を超越した共通の目的の下に団結することを選んだからだ。あまりにも長い間、この国の政治を窒息させてきた卑小な恨み言や偽りの約束、非難の応酬や使い古されたドグマ(教義)に別れを告げる。

われわれの国はまだ若いが、聖書の言葉にあるように、子供じみたまねをやめるときだ。忍耐の精神を再び掲げよう。より良い歴史をつくるときだ。神の前ではすべての人民が平等で自由であり、幸福を追求するためのあらゆる機会に恵まれているという世代を超えて受け継がれた崇高な理想を実行に移すときだ。

われわれの国家の偉大さを見直すとき、それは決して所与のものではない。つかみ取らなくてはならないのだ。われわれの旅に近道はない。その旅路は、労働より余暇を好み、富や名声による喜びのみを欲する者たちのものではなかった。むしろ、リスクを恐れず、自ら実行する者、物づくりをする者たちのためにある。一部は著名な人々かもしれない。だが、その多くは繁栄と自由へと続く長くでこぼこした道でわれわれを導いてきた、名もない労働者たちである。

それは、語るべき所有物もなく新たな人生を求めて海を渡った人々。劣悪な環境で働き、西部に移り住み、硬い大地にすきを入れるときの衝撃に耐えてきた人々。コンコード(独立戦争)、ゲティズバーグ(南北戦争)、ノルマンディー(第2次世界大戦)、そしてケサン(ベトナム戦争)のような場所で闘い、死んでいった人々のことである。

繰り返して言う。彼らはもがき、犠牲となり、その手が擦りむけるまで働いた。われわれがより良い人生を送ることができるようにだ。彼らの目には、アメリカは個人の野望の集積よりも大きく、出自の違いや貧富の差を超えた素晴らしい存在であり続けてきた。

われわれは今日もこの旅を続けている。われわれは世界で最も繁栄した強い国家であり続ける。われわれの労働者はこの危機が始まったときと同様に生産的で、われわれは変わらず独創的だ。われわれの商品やサービスは先週や先月、昨年と変わらず必要とされている。われわれの能力は衰えていない。しかしやり方を変えず限られた利益を守り、嫌な決断を先送りする時代は確実に過ぎ去った。今日からわれわれは元気を取り戻し、ほこりを払い、米国を再生させる仕事に取り掛からなければならない。

至る所にわれわれがなすべき仕事がある。(現在の)経済状態には大胆で迅速な行動が必要だ。われわれは新しい仕事をつくり出すだけでなく、新たな成長の基盤を築くために行動する。商業を潤してわれわれを結び付ける道路や橋、配電網やデジタル回線をつくる。科学を正当に位置付け直し、技術の驚異を巧みに使って医療の質を向上させ、そのコストを削減する。太陽や風力、土壌を利用して自動車を動かし、工場を稼働させる。新しい時代の要望に応じるため学校や単科大、大学を改革する。われわれはこれらをすべて成し遂げることができるし、成し遂げるだろう。

今、われわれの野心の大きさに疑問を唱える人がいる。われわれのシステムがこれらの大きな計画に耐えられないと指摘する人がいる。しかし彼らの記憶力は乏しい。彼らはこの国が成し遂げたものを忘れている。想像力が共通の目的と結び付き、必要性が勇気と交わった時、自由な男性、女性が成し遂げることができるものを忘れている。

皮肉屋は、彼らの足元で地面が動いたことを理解していない。長い間、われわれを消耗させた陳腐な政治議論はもはや通用しない。今日問われているのは政府の大きいか小さいかではなく、政府が機能するかどうかだ。各家庭が適正な賃金の仕事や負担できる医療、尊厳ある退職後の生活を手に入れる手助けを政府ができるかどうかだ。答えが「イエス」の時、われわれは前に進む。答えが「ノー」の時、その政策は終了する。国民のお金を管理するわれわれは、賢明に支出し、悪い慣習を改め、日の光の下で仕事ができるよう責任を持つ。なぜならそれによってのみ、人々と政府の間の不可欠な信頼関係を再生することができるからだ。

問うべきは、市場が良いか悪いかではない。富を生み出し自由を拡大する市場の力は無類のものだ。しかしこの危機は、絶えず注視していなければ市場が制御不能になることを再確認させた。繁栄だけを望んでいると国家の繁栄は長く続かないことを再確認させた。国内総生産(GDP)の規模だけでなく、広がる繁栄の範囲が、やる気のある者に機会を与えるわれわれの力が、われわれの経済の成功を決定付けてきた。それが慈善からではなく、われわれの公益に通じる最も確実な道だからだ。

防衛に関し、われわれの安全と理想が二者択一であるとの考えはまやかしであり、否定する。建国の父たちは、想像を超える危機に直面しながらも、法の支配と人権を保障する憲章を起草した。その憲章は何世代もの血をもって拡充された。この理想の光は今も世界を照らしており、ご都合主義で手放すことはできない。米国は、平和と尊厳を求めるすべての国、男性、女性、子どもの友人であり、大都市やわたしの父が生まれた小さな村まで、今日の日を見ている世界の人々や政府に告げたい。いま一度先頭に立つ用意があると。

先の世代がファシズムや共産主義と対決したのはミサイルや戦車の力だけではなく、確固たる同盟関係と信念であったことを思い起こしてほしい。先の世代は、われわれの力だけではわれわれを守ることはできないし、その力で思うままに振る舞っていいわけではないことをわきまえていた。軍事力は思慮深く用いることでその力を増すことを踏まえ、われわれの安定はわれわれの大義の正しさと力強さ、そして謙虚さや自制からもたらされることを知っていた。

われわれは、この遺産の守護者である。この信条にいま一度立ち返ることで、より大きな努力、国と国の間のより踏み込んだ協力と相互理解を必要とする新たな脅威に立ち向かうことができる。われわれは責任ある形でイラクをイラク人に委ね、アフガニスタンでは努力を惜しまず平和を築き上げる。古き友、かつての敵とともに核の脅威を減ずるための努力を重ね、地球温暖化を食い止める。われわれの生きざまを謝罪はしないし、守ることにためらいもない。そして、テロや罪のない人々をあやめて目的を達しようとする者に断言しよう。今こそわれわれの精神はより堅固であり、打ち負かされることはない。われわれは勝利する。

寄せ集めであるわれわれの伝統は弱さではなく、力であることを知っている。われわれはキリスト教徒、イスラム教徒、ユダヤ教、ヒンズー教、そして無信仰の人々の国である。この地球の至る所から来たさまざまな言語や文化がわれわれを形づくっている。われわれは南北戦争や人種差別の苦渋を味わい、暗い歴史を超え強く立ち上がり、団結を強めた。だからこそ、過去の憎しみは乗り越えられると信ぜずにはいられない。民族間の隔たりは解消され世界が小さくなるにつれ、共通の人間性が現れると。そして、米国は新たな平和の時代への先導役を務めねばならない。

イスラム世界に対しては、相互の利益と尊重に基づき前進する新たな道を希求する。争いの種をまき、自らの社会の災難への批判を西側社会に向ける指導者たちよ。諸兄が破壊するものではなく、築き上げるもので人々の審判が下るのだ。汚職と欺き、異議を抑圧することで権力にしがみつく者たちは、歴史の流れに外れていると知れ。ただ拳を下ろすなら、われわれは手を差し伸べよう。

貧しき国々の人々には、田畑が豊かに実るよう、清潔な水があふれるよう、共に働くと誓おう。飢えた体に滋養を注ぎ、やせ細った心を癒やすために。そして、われわれと同様、豊かさに恵まれた国々には、これ以上の無関心は許されないと訴えたい。結果を顧みずに世界の資源を浪費することは許されない。世界は変わった。われわれも共に変わらなければならない。

われわれの前に広がる道を考える時、今この時、はるか遠くの砂漠や山々をパトロールする勇敢な米国人を感謝の意を込めて思い起こす。時を超えてささやくアーリントンに眠る英雄たちのように、彼らはわれわれに語りかける。われわれは、彼らが自由の守り神というだけでなく、奉公の精神を体現しているからこそ、自分自身よりも大きな何かに積極的に意義を見いだそうとしているからこそ、敬意を表するのだ。これこそが今、そしてこの世代を定義付ける時、われわれすべてが宿すべき精神だ。

政府はできることやしなければならないことをするが、結局、この国がよりどころとするのは、米国国民の信念と決意だ。堤防が決壊した時に見知らぬ人を受け入れる親切心。暗黒の時に友人が仕事を失うのを見るよりは、自らの労働時間を削る労働者の無私の精神。煙に包まれた階段を突進する消防士の勇気、子どもを育てる親の意志。これらこそが最終的にわれわれの運命を決定付けるのだ。

われわれの試練は新しいものかもしれない。それに立ち向かう手段も新しいものになるだろう。しかし、われわれの成功は、勤勉、誠実さ、勇気、そしてフェアプレーにかかっている。昔から言われていることだが、その価値は本物だ。歴史を通じて静かなけん引力であり続けてきた。必要なのは、こうした真実に立ち返ることだ。いま求められているのは、新たな責任の時代だ。困難を乗り越えるために全力を尽くすことが最も精神を満たし、人格を鍛えるのだと信じるすべての米国人が、不承不承ではなく、むしろ喜びをもって進んで責務を果たすことだ。

これが、われわれが市民であることの対価であり、市民が果たすべき約束なのだ。

これが、われわれの自信の源だ。不確かな運命を生き抜くよう神が授けた知識なのだ。

それが、われわれの自由と信念の意味である。あらゆる民族と信条の男女と子どもたちが、この壮大なナショナルモールに祝福のために集まった理由であり、また、60年足らず前には地元のレストランで給仕もしてもらえなかったであろう父を持つ1人の男が、最も聖なる誓いをするために皆さんの前に立つことができた理由なのだ。

この日を胸に刻もう。われわれが何者であり、どれほど遠く旅してきたのかを。米国誕生の年、厳寒の中で、少数の愛国者の一団がいてつく川岸で消えそうなたき火のかたわらに寄り合った。首都は見捨てられ、敵は前進し、雪は血に染まった。独立革命の実現が不確かなときに、建国の父が次の言葉を人々に読むよう命じた。

「希望と良識のみが生き残る酷寒の中、共通の敵にさらされた都市と地方は手を取り合ったと、将来、語られるようにしよう」

米国よ。脅威に直面した苦難の冬において、時を超えるこの言葉を記憶にとどめよう。希望と良識を胸に抱き、いてつく流れに立ちはだかり、どんな嵐にも耐えてみせよう。子孫たちにこう言い伝えられるようにしよう。試練を与えられたとき、われわれは旅を途中で終えることを拒んだ。振り返ることも、くじけることもなかったのだと。そして地平線とわれわれにそそがれた神の慈悲を見据えながら、自由という偉大な贈り物を抱き、未来の世代に無事に届けたのだと。

わたしは今日、謙虚な思いで任務を前にし、皆さんが寄せてくれた信頼に感謝し、祖先たちが払った犠牲に心を留めながら、ここに立っている。ブッシュ大統領のわが国への奉仕、ならびに(政権)移行の間示してくれた寛容さと協力に感謝する。

これまで、44人の米国人が大統領就任の宣誓を行った。その言葉は繁栄の高まりのとき、平和で静かなときに語られてきた。だが、多くの場合、誓いは立ち込める暗雲や猛威を振るう嵐の中で行われたのだ。こうしたとき、高位の者たちの技量や考え方に頼ることなく、われわれ人民が祖先の理想に忠実で建国の文言に従ってきたからこそ米国はこれまでやってこれた。

われわれはそう歩んできたし、今の世代の米国人も同様でなければならない。

われわれはいま危機の真っただ中にある。果てしない暴力と憎しみに対し戦争を続けている。一部の強欲で無責任な人々のせいだけでなく、皆が困難な道を選び次の世代に備えることができなかった結果、経済はひどく脆弱になってしまった。家を失い、仕事は減り、商売は行き詰まった。医療費は高過ぎ、学校制度は失敗している。われわれのエネルギーの使い方が、敵を強化し、私たちの星を脅かしているということが日々明らかになるばかりだ。

これらは、データや統計で示すことができる危機である。計量はできないが、同様に深刻なのは、自信喪失が全土に広がっており、米国の衰退は避けられず、次の世代は下を向いて生きなくてはならないという恐怖だ。

われわれが直面する試練は本物だ。深刻で数多くあり、容易に短期間では解決できない。だが知ってほしい、米国は克服すると。

この日、われわれが集ったのは、恐怖より希望を、いさかいや不和を超越した共通の目的の下に団結することを選んだからだ。あまりにも長い間、この国の政治を窒息させてきた卑小な恨み言や偽りの約束、非難の応酬や使い古されたドグマ(教義)に別れを告げる。

われわれの国はまだ若いが、聖書の言葉にあるように、子供じみたまねをやめるときだ。忍耐の精神を再び掲げよう。より良い歴史をつくるときだ。神の前ではすべての人民が平等で自由であり、幸福を追求するためのあらゆる機会に恵まれているという世代を超えて受け継がれた崇高な理想を実行に移すときだ。

われわれの国家の偉大さを見直すとき、それは決して所与のものではない。つかみ取らなくてはならないのだ。われわれの旅に近道はない。その旅路は、労働より余暇を好み、富や名声による喜びのみを欲する者たちのものではなかった。むしろ、リスクを恐れず、自ら実行する者、物づくりをする者たちのためにある。一部は著名な人々かもしれない。だが、その多くは繁栄と自由へと続く長くでこぼこした道でわれわれを導いてきた、名もない労働者たちである。

それは、語るべき所有物もなく新たな人生を求めて海を渡った人々。劣悪な環境で働き、西部に移り住み、硬い大地にすきを入れるときの衝撃に耐えてきた人々。コンコード(独立戦争)、ゲティズバーグ(南北戦争)、ノルマンディー(第2次世界大戦)、そしてケサン(ベトナム戦争)のような場所で闘い、死んでいった人々のことである。

繰り返して言う。彼らはもがき、犠牲となり、その手が擦りむけるまで働いた。われわれがより良い人生を送ることができるようにだ。彼らの目には、アメリカは個人の野望の集積よりも大きく、出自の違いや貧富の差を超えた素晴らしい存在であり続けてきた。

われわれは今日もこの旅を続けている。われわれは世界で最も繁栄した強い国家であり続ける。われわれの労働者はこの危機が始まったときと同様に生産的で、われわれは変わらず独創的だ。われわれの商品やサービスは先週や先月、昨年と変わらず必要とされている。われわれの能力は衰えていない。しかしやり方を変えず限られた利益を守り、嫌な決断を先送りする時代は確実に過ぎ去った。今日からわれわれは元気を取り戻し、ほこりを払い、米国を再生させる仕事に取り掛からなければならない。

至る所にわれわれがなすべき仕事がある。(現在の)経済状態には大胆で迅速な行動が必要だ。われわれは新しい仕事をつくり出すだけでなく、新たな成長の基盤を築くために行動する。商業を潤してわれわれを結び付ける道路や橋、配電網やデジタル回線をつくる。科学を正当に位置付け直し、技術の驚異を巧みに使って医療の質を向上させ、そのコストを削減する。太陽や風力、土壌を利用して自動車を動かし、工場を稼働させる。新しい時代の要望に応じるため学校や単科大、大学を改革する。われわれはこれらをすべて成し遂げることができるし、成し遂げるだろう。

今、われわれの野心の大きさに疑問を唱える人がいる。われわれのシステムがこれらの大きな計画に耐えられないと指摘する人がいる。しかし彼らの記憶力は乏しい。彼らはこの国が成し遂げたものを忘れている。想像力が共通の目的と結び付き、必要性が勇気と交わった時、自由な男性、女性が成し遂げることができるものを忘れている。

皮肉屋は、彼らの足元で地面が動いたことを理解していない。長い間、われわれを消耗させた陳腐な政治議論はもはや通用しない。今日問われているのは政府の大きいか小さいかではなく、政府が機能するかどうかだ。各家庭が適正な賃金の仕事や負担できる医療、尊厳ある退職後の生活を手に入れる手助けを政府ができるかどうかだ。答えが「イエス」の時、われわれは前に進む。答えが「ノー」の時、その政策は終了する。国民のお金を管理するわれわれは、賢明に支出し、悪い慣習を改め、日の光の下で仕事ができるよう責任を持つ。なぜならそれによってのみ、人々と政府の間の不可欠な信頼関係を再生することができるからだ。

問うべきは、市場が良いか悪いかではない。富を生み出し自由を拡大する市場の力は無類のものだ。しかしこの危機は、絶えず注視していなければ市場が制御不能になることを再確認させた。繁栄だけを望んでいると国家の繁栄は長く続かないことを再確認させた。国内総生産(GDP)の規模だけでなく、広がる繁栄の範囲が、やる気のある者に機会を与えるわれわれの力が、われわれの経済の成功を決定付けてきた。それが慈善からではなく、われわれの公益に通じる最も確実な道だからだ。

防衛に関し、われわれの安全と理想が二者択一であるとの考えはまやかしであり、否定する。建国の父たちは、想像を超える危機に直面しながらも、法の支配と人権を保障する憲章を起草した。その憲章は何世代もの血をもって拡充された。この理想の光は今も世界を照らしており、ご都合主義で手放すことはできない。米国は、平和と尊厳を求めるすべての国、男性、女性、子どもの友人であり、大都市やわたしの父が生まれた小さな村まで、今日の日を見ている世界の人々や政府に告げたい。いま一度先頭に立つ用意があると。

先の世代がファシズムや共産主義と対決したのはミサイルや戦車の力だけではなく、確固たる同盟関係と信念であったことを思い起こしてほしい。先の世代は、われわれの力だけではわれわれを守ることはできないし、その力で思うままに振る舞っていいわけではないことをわきまえていた。軍事力は思慮深く用いることでその力を増すことを踏まえ、われわれの安定はわれわれの大義の正しさと力強さ、そして謙虚さや自制からもたらされることを知っていた。

われわれは、この遺産の守護者である。この信条にいま一度立ち返ることで、より大きな努力、国と国の間のより踏み込んだ協力と相互理解を必要とする新たな脅威に立ち向かうことができる。われわれは責任ある形でイラクをイラク人に委ね、アフガニスタンでは努力を惜しまず平和を築き上げる。古き友、かつての敵とともに核の脅威を減ずるための努力を重ね、地球温暖化を食い止める。われわれの生きざまを謝罪はしないし、守ることにためらいもない。そして、テロや罪のない人々をあやめて目的を達しようとする者に断言しよう。今こそわれわれの精神はより堅固であり、打ち負かされることはない。われわれは勝利する。

寄せ集めであるわれわれの伝統は弱さではなく、力であることを知っている。われわれはキリスト教徒、イスラム教徒、ユダヤ教、ヒンズー教、そして無信仰の人々の国である。この地球の至る所から来たさまざまな言語や文化がわれわれを形づくっている。われわれは南北戦争や人種差別の苦渋を味わい、暗い歴史を超え強く立ち上がり、団結を強めた。だからこそ、過去の憎しみは乗り越えられると信ぜずにはいられない。民族間の隔たりは解消され世界が小さくなるにつれ、共通の人間性が現れると。そして、米国は新たな平和の時代への先導役を務めねばならない。

イスラム世界に対しては、相互の利益と尊重に基づき前進する新たな道を希求する。争いの種をまき、自らの社会の災難への批判を西側社会に向ける指導者たちよ。諸兄が破壊するものではなく、築き上げるもので人々の審判が下るのだ。汚職と欺き、異議を抑圧することで権力にしがみつく者たちは、歴史の流れに外れていると知れ。ただ拳を下ろすなら、われわれは手を差し伸べよう。

貧しき国々の人々には、田畑が豊かに実るよう、清潔な水があふれるよう、共に働くと誓おう。飢えた体に滋養を注ぎ、やせ細った心を癒やすために。そして、われわれと同様、豊かさに恵まれた国々には、これ以上の無関心は許されないと訴えたい。結果を顧みずに世界の資源を浪費することは許されない。世界は変わった。われわれも共に変わらなければならない。

われわれの前に広がる道を考える時、今この時、はるか遠くの砂漠や山々をパトロールする勇敢な米国人を感謝の意を込めて思い起こす。時を超えてささやくアーリントンに眠る英雄たちのように、彼らはわれわれに語りかける。われわれは、彼らが自由の守り神というだけでなく、奉公の精神を体現しているからこそ、自分自身よりも大きな何かに積極的に意義を見いだそうとしているからこそ、敬意を表するのだ。これこそが今、そしてこの世代を定義付ける時、われわれすべてが宿すべき精神だ。

政府はできることやしなければならないことをするが、結局、この国がよりどころとするのは、米国国民の信念と決意だ。堤防が決壊した時に見知らぬ人を受け入れる親切心。暗黒の時に友人が仕事を失うのを見るよりは、自らの労働時間を削る労働者の無私の精神。煙に包まれた階段を突進する消防士の勇気、子どもを育てる親の意志。これらこそが最終的にわれわれの運命を決定付けるのだ。

われわれの試練は新しいものかもしれない。それに立ち向かう手段も新しいものになるだろう。しかし、われわれの成功は、勤勉、誠実さ、勇気、そしてフェアプレーにかかっている。昔から言われていることだが、その価値は本物だ。歴史を通じて静かなけん引力であり続けてきた。必要なのは、こうした真実に立ち返ることだ。いま求められているのは、新たな責任の時代だ。困難を乗り越えるために全力を尽くすことが最も精神を満たし、人格を鍛えるのだと信じるすべての米国人が、不承不承ではなく、むしろ喜びをもって進んで責務を果たすことだ。

これが、われわれが市民であることの対価であり、市民が果たすべき約束なのだ。

これが、われわれの自信の源だ。不確かな運命を生き抜くよう神が授けた知識なのだ。

それが、われわれの自由と信念の意味である。あらゆる民族と信条の男女と子どもたちが、この壮大なナショナルモールに祝福のために集まった理由であり、また、60年足らず前には地元のレストランで給仕もしてもらえなかったであろう父を持つ1人の男が、最も聖なる誓いをするために皆さんの前に立つことができた理由なのだ。

この日を胸に刻もう。われわれが何者であり、どれほど遠く旅してきたのかを。米国誕生の年、厳寒の中で、少数の愛国者の一団がいてつく川岸で消えそうなたき火のかたわらに寄り合った。首都は見捨てられ、敵は前進し、雪は血に染まった。独立革命の実現が不確かなときに、建国の父が次の言葉を人々に読むよう命じた。

「希望と良識のみが生き残る酷寒の中、共通の敵にさらされた都市と地方は手を取り合ったと、将来、語られるようにしよう」

米国よ。脅威に直面した苦難の冬において、時を超えるこの言葉を記憶にとどめよう。希望と良識を胸に抱き、いてつく流れに立ちはだかり、どんな嵐にも耐えてみせよう。子孫たちにこう言い伝えられるようにしよう。試練を与えられたとき、われわれは旅を途中で終えることを拒んだ。振り返ることも、くじけることもなかったのだと。そして地平線とわれわれにそそがれた神の慈悲を見据えながら、自由という偉大な贈り物を抱き、未来の世代に無事に届けたのだと。

等々、『ミクロの決死圏』の世界が現実になって来ました。勿論、映画ようなミクロ化技術が実現した訳では有りませんよ。ナノテクノロジーを駆使した極小電動ロボットを、人間の血管内に挿入可能にしたのです。成功したのはオーストラリア・モナシュ大学のナノ物理学研究所の物理学チームです。

この極小ロボットのサイズは4分の1ミリで、髪の毛2-3本分の太さ。 将来的には、遠隔操作で観察用センサー装置を運搬して映像を中継したり、血栓の除去、詰まった動脈の拡張、損傷した細胞の修復などの外科手術も可能になるそうです。

それにしてもネーミングが粋ですね。『ミクロの決死圏』に登場した特殊潜水艇にちなみ「プロテウス」と名付けられました。因みに「プロテウス」とは諸説あるのですが、ギリシャ神話でポセイドン以前に海の支配者だった神だと言われています。

この海神の名を冠したナノボットが、血液の海の中で病気を退治してくれるのを想像すると、何だかゾクゾクしますね。

この極小ロボットのサイズは4分の1ミリで、髪の毛2-3本分の太さ。 将来的には、遠隔操作で観察用センサー装置を運搬して映像を中継したり、血栓の除去、詰まった動脈の拡張、損傷した細胞の修復などの外科手術も可能になるそうです。

それにしてもネーミングが粋ですね。『ミクロの決死圏』に登場した特殊潜水艇にちなみ「プロテウス」と名付けられました。因みに「プロテウス」とは諸説あるのですが、ギリシャ神話でポセイドン以前に海の支配者だった神だと言われています。

この海神の名を冠したナノボットが、血液の海の中で病気を退治してくれるのを想像すると、何だかゾクゾクしますね。

シシリアンライスって知ってます?

私は知りませんでした。

ラジオで言っていたのですが、佐賀市内の喫茶店メニューなんだそうです。

テレビで紹介されて、全国に知られたとか。

お皿に温かい御飯薄く敷き、その上に焼き肉を乗せ、生野菜を盛りマヨネーズをかけた料理だそうです。

シンプルな料理ですが、何が有名になるか分かりませんね。

私は知りませんでした。

ラジオで言っていたのですが、佐賀市内の喫茶店メニューなんだそうです。

テレビで紹介されて、全国に知られたとか。

お皿に温かい御飯薄く敷き、その上に焼き肉を乗せ、生野菜を盛りマヨネーズをかけた料理だそうです。

シンプルな料理ですが、何が有名になるか分かりませんね。

本国会に農家にとっては歴史的な法案が提出されています。それは「農地法改正案」です。

戦後の1952年からの耕作者自身が農地を所有する「自作農主義」が見直される内容です。

農地法改正案、通常国会提出へ

そんな大事な時期に、日本農業の中核たる農協の上部組織がこんな状態です。もともと「農林中金」の資金運用については、かんばしくない噂が有りました。その尻拭いを農家がやらねばならないとは…。

今後は農家の農協離れが加速するかも知れませんね。いやむしろ企業と組んで新たしい農業スタイルを構築したり、中山間部では個性的なニッチ農業で生き残りを掛けた方が利口ですね。

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

◎1兆5000億円損失農林中金 それでも経営者責任取らない不思議

J-CASTニュース(2009/1/19 )

全国津々浦々にあるJA(農協)を傘下にもつ農林中央金庫(農林中金)が巨額の含み損を抱えて四苦八苦している。にもかかわらず、上野博史理事長の経営責任がうやむやになりそうだ。各都道府県にある信用農業組合連合会(県信連)やJAが出資することで賄う、いわば「身内」増資でピンチを逃れようとしているからだ。

傘下のJAに助けてもらうしかない

農林中金は2008年9月期にもの有価証券含み損を抱えた。このため、08年11月に1兆円を超す資本を「自力」で調達する方針を発表した。資金を出す肝心の県信連やJAの経営も厳しいが、「親」のピンチに、増資に応じるJAは結構出てきそう。増資が成功すれば、理事長らの経営責任も放免ということになりそうだ。

農林中金の2008年9月期の純利益は104億円で、前年同期に比べて92%も減少した。世界的な金融危機で保有している有価証券の価格が大きく下落、9月末の有価証券含み損は1兆5000億円に膨らんだ。損失の規模は国内金融機関で最大になる。

全国の農家がJAに預けた資金などを吸い上げて、国内外の株式や債券、証券化商品に幅広く投資する、「国内最大の投資銀行」である農林中金は、38兆8000億円もの預金量がありながら、貸出金は8兆8000億円しかない(08年9月末)。その残りを、さまざまな運用商品に投資している。経営破たんしたリーマン・ブラザーズにみられる欧米の投資銀行と同様に、債務担保証券(CDO)などへの積極投資が裏目に出て、資金を焦げ付かせた。

1兆円を越す増資について農林中金は、2009年1月15日のJ-CASTニュースの取材に、「増資の期限は3月末までなので、今まさに各JAで検討してもらっているところ」(広報課)と話す。

グループ内で資本を融通しあうのは本来「禁じ手」だ

金融機関の資本増強には「禁じ手」がある。金融グループ内で資本を融通しあうやり方で、共倒れにならないようにするために設けたルール、いわゆる「ダブル・ギアリング規制」がある。

そもそも外部から資金を調達せずに、グループ内で資本を持ち合うこと(ダブル・ギアリング)は、グループ内で資金が還流されるだけなので、結果的には財務基盤の強化にはならない。

農林中金と信連やJAのような「親子関係」にある協同組織金融機関の持ち合い基準は、信用金庫や信用組合の場合、「親」金融機関の資本全体の「20%未満」であれば認められる。ところが、農林中金の場合はこの基準の対象外なので、JAからいくらでも資本を調達でき、その分を自己資本としてカウントできるのだ。つまり、資本増強の効果は微妙だが、増資が成功する可能性はかなり高いと言っていい。

08年11月、巨額損失にもかかわらず理事長に高額報酬が払われていたことが明るみになったことや、改正金融機能強化法による公的資金の資本注入に、農林中金を対象に加えるかどうかで批判の矢面に立った上野博史理事長は、2000年から現職に就いている「長期政権」で、09年6月に任期満了を迎える。

農林中金は現在、上野理事長以下13人いる理事らの報酬を見直す方向で検討に入っていて、「3月までに決める」という。しかし、増資が成功すれば、公的資金の資本注入も必要ないし、経営責任が問われることもない。増資完了後の3月すぎの辞任説もくすぶるが、経営責任を追及する声はしぼんでしまいそうだ。

戦後の1952年からの耕作者自身が農地を所有する「自作農主義」が見直される内容です。

農地法改正案、通常国会提出へ

そんな大事な時期に、日本農業の中核たる農協の上部組織がこんな状態です。もともと「農林中金」の資金運用については、かんばしくない噂が有りました。その尻拭いを農家がやらねばならないとは…。

今後は農家の農協離れが加速するかも知れませんね。いやむしろ企業と組んで新たしい農業スタイルを構築したり、中山間部では個性的なニッチ農業で生き残りを掛けた方が利口ですね。

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

◎1兆5000億円損失農林中金 それでも経営者責任取らない不思議

J-CASTニュース(2009/1/19 )

全国津々浦々にあるJA(農協)を傘下にもつ農林中央金庫(農林中金)が巨額の含み損を抱えて四苦八苦している。にもかかわらず、上野博史理事長の経営責任がうやむやになりそうだ。各都道府県にある信用農業組合連合会(県信連)やJAが出資することで賄う、いわば「身内」増資でピンチを逃れようとしているからだ。

傘下のJAに助けてもらうしかない

農林中金は2008年9月期にもの有価証券含み損を抱えた。このため、08年11月に1兆円を超す資本を「自力」で調達する方針を発表した。資金を出す肝心の県信連やJAの経営も厳しいが、「親」のピンチに、増資に応じるJAは結構出てきそう。増資が成功すれば、理事長らの経営責任も放免ということになりそうだ。

農林中金の2008年9月期の純利益は104億円で、前年同期に比べて92%も減少した。世界的な金融危機で保有している有価証券の価格が大きく下落、9月末の有価証券含み損は1兆5000億円に膨らんだ。損失の規模は国内金融機関で最大になる。

全国の農家がJAに預けた資金などを吸い上げて、国内外の株式や債券、証券化商品に幅広く投資する、「国内最大の投資銀行」である農林中金は、38兆8000億円もの預金量がありながら、貸出金は8兆8000億円しかない(08年9月末)。その残りを、さまざまな運用商品に投資している。経営破たんしたリーマン・ブラザーズにみられる欧米の投資銀行と同様に、債務担保証券(CDO)などへの積極投資が裏目に出て、資金を焦げ付かせた。

1兆円を越す増資について農林中金は、2009年1月15日のJ-CASTニュースの取材に、「増資の期限は3月末までなので、今まさに各JAで検討してもらっているところ」(広報課)と話す。

グループ内で資本を融通しあうのは本来「禁じ手」だ

金融機関の資本増強には「禁じ手」がある。金融グループ内で資本を融通しあうやり方で、共倒れにならないようにするために設けたルール、いわゆる「ダブル・ギアリング規制」がある。

そもそも外部から資金を調達せずに、グループ内で資本を持ち合うこと(ダブル・ギアリング)は、グループ内で資金が還流されるだけなので、結果的には財務基盤の強化にはならない。

農林中金と信連やJAのような「親子関係」にある協同組織金融機関の持ち合い基準は、信用金庫や信用組合の場合、「親」金融機関の資本全体の「20%未満」であれば認められる。ところが、農林中金の場合はこの基準の対象外なので、JAからいくらでも資本を調達でき、その分を自己資本としてカウントできるのだ。つまり、資本増強の効果は微妙だが、増資が成功する可能性はかなり高いと言っていい。

08年11月、巨額損失にもかかわらず理事長に高額報酬が払われていたことが明るみになったことや、改正金融機能強化法による公的資金の資本注入に、農林中金を対象に加えるかどうかで批判の矢面に立った上野博史理事長は、2000年から現職に就いている「長期政権」で、09年6月に任期満了を迎える。

農林中金は現在、上野理事長以下13人いる理事らの報酬を見直す方向で検討に入っていて、「3月までに決める」という。しかし、増資が成功すれば、公的資金の資本注入も必要ないし、経営責任が問われることもない。増資完了後の3月すぎの辞任説もくすぶるが、経営責任を追及する声はしぼんでしまいそうだ。

オムロンは人の笑顔の度合いを数値にして表示する装置「スマイルスキャン」を開発しました。独自のセンサー技術によって目や口の形状を分析し、笑顔の度合いを0―100%で表示するそうです。接客の研修用などとしてサービス業や医療機関への売り込みを目論んでいるとか。

笑顔度測定状況

まー営業スマイルと分かっていても、笑顔で接客されれば嬉しいものです。でも自然な笑顔を作る作業は結構大変です。笑顔を客観的に評価してくれるこの装置は、非常に有難いものでしょうね。

しかしデジタル好きな私も、笑顔まで機械で測定すると言うのは若干抵抗はありますね(^_^;)

笑顔度測定状況

まー営業スマイルと分かっていても、笑顔で接客されれば嬉しいものです。でも自然な笑顔を作る作業は結構大変です。笑顔を客観的に評価してくれるこの装置は、非常に有難いものでしょうね。

しかしデジタル好きな私も、笑顔まで機械で測定すると言うのは若干抵抗はありますね(^_^;)

一般的な3x3x3のルービックキューブですら、長時間かけて数える回数しか完成させた事しかありません。

7x7x7の「V-Cube 7」なんて、私にとって神の領域です w|;゚ロ゚|w ヌォオオオオ!!

ルービックキューブ(3x3x3)

V-Cube 7(7x7x7)

7x7x7の「V-Cube 7」なんて、私にとって神の領域です w|;゚ロ゚|w ヌォオオオオ!!

ルービックキューブ(3x3x3)

V-Cube 7(7x7x7)

米シンクタンク、国際政策センターのセリグ・ハリソン氏が17日、北京で「既に核兵器として武器化したと述べたそうです。

それも4、5個の核兵器を保有している可能性があるとの事。

原子力発電所を抱える我が町に突如、「青天の霹靂」が起こらないかと危惧するところです。

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

◎米専門家「北朝鮮はプルトニウム武器化し検証不可能」

ロイター通信(2009年 01月 18日 11:59 JST)

[北京 17日 ロイター] 北朝鮮の高官が、6カ国協議の合意に基づき同国が昨年申告したプルトニウムについて、既に核兵器として「武器化」したと述べたことが分かった。訪朝を終えた米シンクタンク、国際政策センターのセリグ・ハリソン氏が17日、北京で会見し明かした。

[北京 17日 ロイター] 北朝鮮の高官が、6カ国協議の合意に基づき同国が昨年申告したプルトニウムについて、既に核兵器として「武器化」したと述べたことが分かった。訪朝を終えた米シンクタンク、国際政策センターのセリグ・ハリソン氏が17日、北京で会見し明かした。

ハリソン氏はピョンヤンを訪問し、朴宣春外相ら4人の高官と面会。その際、申告済みのプルトニウム30.8キロが「武器化」され、6カ国協議の進展になると期待された核検証は不可能だと聞いたという。

ハリソン氏は「プルトニウムの品質や兵器のタイプなどによるが、北朝鮮は4、5個の核兵器を保有していることになる」との見方を示した。

それも4、5個の核兵器を保有している可能性があるとの事。

原子力発電所を抱える我が町に突如、「青天の霹靂」が起こらないかと危惧するところです。

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

◎米専門家「北朝鮮はプルトニウム武器化し検証不可能」

ロイター通信(2009年 01月 18日 11:59 JST)

[北京 17日 ロイター] 北朝鮮の高官が、6カ国協議の合意に基づき同国が昨年申告したプルトニウムについて、既に核兵器として「武器化」したと述べたことが分かった。訪朝を終えた米シンクタンク、国際政策センターのセリグ・ハリソン氏が17日、北京で会見し明かした。

[北京 17日 ロイター] 北朝鮮の高官が、6カ国協議の合意に基づき同国が昨年申告したプルトニウムについて、既に核兵器として「武器化」したと述べたことが分かった。訪朝を終えた米シンクタンク、国際政策センターのセリグ・ハリソン氏が17日、北京で会見し明かした。ハリソン氏はピョンヤンを訪問し、朴宣春外相ら4人の高官と面会。その際、申告済みのプルトニウム30.8キロが「武器化」され、6カ国協議の進展になると期待された核検証は不可能だと聞いたという。

ハリソン氏は「プルトニウムの品質や兵器のタイプなどによるが、北朝鮮は4、5個の核兵器を保有していることになる」との見方を示した。

J-CASTニュースに掲載された連載記事ですが、今後のメディアの在り方全般に言及した面白い記事なので紹介します。

記者クラブという「鎖国」制度 世界の笑いものだ

(連載「新聞崩壊」第1回/フリージャーナリストの上杉隆さんに聞く)

2008/12/30

北京の私服警官だらけの光景 新聞はどこまで伝えきれたのか

(連載「新聞崩壊」第2回/佐野眞一さんに新聞記者再生法を聞く)

2008/12/31

「変態記事」以降も毎日新聞の「ネット憎し」変わっていない

(連載「新聞崩壊」第3回/ITジャーナリスト・佐々木俊尚さんに聞く)

2009/1/ 1

新聞の20%以上は配達されない 「押し紙」という新聞社の「暗部」

(連載「新聞崩壊」第4回/フリージャーナリスト・黒薮哲哉さんに聞く)

2009/1/ 2

米国の新聞は決断した 「紙が減ってもウェブ中心でやる」

(連載「新聞崩壊」第5回/アルファブロガー・田中善一郎さんに聞く)

2009/1/ 3

新聞を法律で守る必要あるのか 「再販制」という反消費者制度

(連載「新聞崩壊」第6回/鶴田俊正名誉教授に聞く)

2009/1/ 4

人件費削るのは安易な方法 経営者はもっとビジョン示せ

(連載「新聞崩壊」第7回/新聞労連・一倉基益副委員長に聞く)

2009/1/ 5

「紙」にしがみつくほうが日本の新聞長生きできる

(連載「新聞崩壊」第8回/評論家・歌田明弘さんに聞く)

2009/1/ 6

新聞記者は会社官僚制の中で埋没 だから新しいニーズを掬えない

(連載「新聞崩壊」第9回/新聞研究者・林香里さんに聞く)

2009/1/ 7

ビジネスモデルが崩壊 身を削ぐような合理化が始まる

(連載「新聞崩壊」第10回/ジャーナリスト・河内孝さんに聞く)

2009/1/ 8

ネットで有名になり、新聞が売れる そんな好循環が中国では可能だ

(連載「新聞崩壊」第11回/中国メディア研究者 ミン大洪さんに聞く)

2009/1/ 9

再販、記者クラブ問題 新聞協会「当事者ではない」

(連載「新聞崩壊」第12回/新聞協会・新聞社の見解)

2009/1/13

記者クラブという「鎖国」制度 世界の笑いものだ

(連載「新聞崩壊」第1回/フリージャーナリストの上杉隆さんに聞く)

2008/12/30

北京の私服警官だらけの光景 新聞はどこまで伝えきれたのか

(連載「新聞崩壊」第2回/佐野眞一さんに新聞記者再生法を聞く)

2008/12/31

「変態記事」以降も毎日新聞の「ネット憎し」変わっていない

(連載「新聞崩壊」第3回/ITジャーナリスト・佐々木俊尚さんに聞く)

2009/1/ 1

新聞の20%以上は配達されない 「押し紙」という新聞社の「暗部」

(連載「新聞崩壊」第4回/フリージャーナリスト・黒薮哲哉さんに聞く)

2009/1/ 2

米国の新聞は決断した 「紙が減ってもウェブ中心でやる」

(連載「新聞崩壊」第5回/アルファブロガー・田中善一郎さんに聞く)

2009/1/ 3

新聞を法律で守る必要あるのか 「再販制」という反消費者制度

(連載「新聞崩壊」第6回/鶴田俊正名誉教授に聞く)

2009/1/ 4

人件費削るのは安易な方法 経営者はもっとビジョン示せ

(連載「新聞崩壊」第7回/新聞労連・一倉基益副委員長に聞く)

2009/1/ 5

「紙」にしがみつくほうが日本の新聞長生きできる

(連載「新聞崩壊」第8回/評論家・歌田明弘さんに聞く)

2009/1/ 6

新聞記者は会社官僚制の中で埋没 だから新しいニーズを掬えない

(連載「新聞崩壊」第9回/新聞研究者・林香里さんに聞く)

2009/1/ 7

ビジネスモデルが崩壊 身を削ぐような合理化が始まる

(連載「新聞崩壊」第10回/ジャーナリスト・河内孝さんに聞く)

2009/1/ 8

ネットで有名になり、新聞が売れる そんな好循環が中国では可能だ

(連載「新聞崩壊」第11回/中国メディア研究者 ミン大洪さんに聞く)

2009/1/ 9

再販、記者クラブ問題 新聞協会「当事者ではない」

(連載「新聞崩壊」第12回/新聞協会・新聞社の見解)

2009/1/13