20年度の原発稼働率は60% 柏崎刈羽の長期停止が影響

産経新聞:MSN(2009/04/17)

国内の商業用原発55基の平成20年度の設備利用率(稼働率)は60.0%だったと経済産業省原子力安全・保安院が17日、発表した。

19年度の60.7%と同程度。過去10年では15年度の59.7%に次いで低い。19年7月の新潟県中越沖地震後、東京電力柏崎刈羽原発の全7基の運転停止が続いていることが影響した。

国や電力業界は発電過程で温室効果ガスを出さないとして地球温暖化対策に原発を重視しているが、稼働率低迷が続いている。

最も高かったのは九州電力玄海1号機の101.8%。次いで東北電力女川2号機の99.4%。原発では定格電気出力を超える「熱出力一定運転」という方法が認められており、稼働率が100%を超えることがある。

長期間停止後、廃炉にするため今年1月30日に運転を終了した中部電力浜岡1、2号機は同日以降、除外して算出した。

保安院は、配管溶接部で傷などの不具合が見つかった日本原子力発電敦賀2号機や関西電力大飯3号機、トラブルで原子炉を緊急停止した浜岡5号機など、大型原発の停止期間が長くなったことも影響したとしている。

産経新聞:MSN(2009/04/17)

国内の商業用原発55基の平成20年度の設備利用率(稼働率)は60.0%だったと経済産業省原子力安全・保安院が17日、発表した。

19年度の60.7%と同程度。過去10年では15年度の59.7%に次いで低い。19年7月の新潟県中越沖地震後、東京電力柏崎刈羽原発の全7基の運転停止が続いていることが影響した。

国や電力業界は発電過程で温室効果ガスを出さないとして地球温暖化対策に原発を重視しているが、稼働率低迷が続いている。

最も高かったのは九州電力玄海1号機の101.8%。次いで東北電力女川2号機の99.4%。原発では定格電気出力を超える「熱出力一定運転」という方法が認められており、稼働率が100%を超えることがある。

長期間停止後、廃炉にするため今年1月30日に運転を終了した中部電力浜岡1、2号機は同日以降、除外して算出した。

保安院は、配管溶接部で傷などの不具合が見つかった日本原子力発電敦賀2号機や関西電力大飯3号機、トラブルで原子炉を緊急停止した浜岡5号機など、大型原発の停止期間が長くなったことも影響したとしている。

MOX工場11月着工 国の耐震評価受け原燃

陸奥新報(2009/04/17)

六ケ所村に建設予定のMOX(ウラン・プルトニウム混合酸化物)燃料加工施設について、日本原燃は16日、今年11月に着工すると発表した。経産相の諮問機関・総合資源エネルギー調査会のグループ会議で、加工施設に関する原燃の耐震評価が妥当とされたことを受け、判断した。また施設の耐震強化などに伴い、工事費が当初の計画から600億円増加し、約1900億円になることも明らかにした。

六ケ所村に建設予定のMOX(ウラン・プルトニウム混合酸化物)燃料加工施設について、日本原燃は16日、今年11月に着工すると発表した。経産相の諮問機関・総合資源エネルギー調査会のグループ会議で、加工施設に関する原燃の耐震評価が妥当とされたことを受け、判断した。また施設の耐震強化などに伴い、工事費が当初の計画から600億円増加し、約1900億円になることも明らかにした。

加工施設では、再処理工場で使用済み核燃料から取り出したプルトニウムを利用し、MOX燃料を製造する。当初計画では2007年4月に着工を予定したが、国の耐震設計審査指針が改定されたことにより同年2月に着工を半年間延期した。

同年7月には新潟県中越沖地震が発生、さらにその後、施設の北西に活断層「横浜断層」が存在することが判明したため、原燃の調査や国の安全審査が長期化。時期を示せないまま、加工施設の着工は延期されていた。

総合資源エネルギー調査会は14日にグループ会議を開き、横浜断層による地震動は加工施設の安全性に影響しないと評価。会議の結果を受け、原燃は今後の安全審査や認可申請などの日程を考慮し、今年11月に着工できると判断した。

原燃は同日、核燃料物質加工事業許可申請書を一部補正し、経産相あてに提出。着工を11月、操業開始を15年6月とし、工事費を1300億円から1900億円に変更した。増額は新潟県中越沖地震から得た知見を反映し、耐震性を強化したことなどによるもの。

また、原燃は加工施設の耐震安全性評価報告書も一部補正。横浜断層による地震動を評価した結果、施設の耐震安全性は確保されているとした。

【写真説明】MOX燃料加工施設の外観イメージ図(日本原燃のホームページより)

陸奥新報(2009/04/17)

六ケ所村に建設予定のMOX(ウラン・プルトニウム混合酸化物)燃料加工施設について、日本原燃は16日、今年11月に着工すると発表した。経産相の諮問機関・総合資源エネルギー調査会のグループ会議で、加工施設に関する原燃の耐震評価が妥当とされたことを受け、判断した。また施設の耐震強化などに伴い、工事費が当初の計画から600億円増加し、約1900億円になることも明らかにした。

六ケ所村に建設予定のMOX(ウラン・プルトニウム混合酸化物)燃料加工施設について、日本原燃は16日、今年11月に着工すると発表した。経産相の諮問機関・総合資源エネルギー調査会のグループ会議で、加工施設に関する原燃の耐震評価が妥当とされたことを受け、判断した。また施設の耐震強化などに伴い、工事費が当初の計画から600億円増加し、約1900億円になることも明らかにした。加工施設では、再処理工場で使用済み核燃料から取り出したプルトニウムを利用し、MOX燃料を製造する。当初計画では2007年4月に着工を予定したが、国の耐震設計審査指針が改定されたことにより同年2月に着工を半年間延期した。

同年7月には新潟県中越沖地震が発生、さらにその後、施設の北西に活断層「横浜断層」が存在することが判明したため、原燃の調査や国の安全審査が長期化。時期を示せないまま、加工施設の着工は延期されていた。

総合資源エネルギー調査会は14日にグループ会議を開き、横浜断層による地震動は加工施設の安全性に影響しないと評価。会議の結果を受け、原燃は今後の安全審査や認可申請などの日程を考慮し、今年11月に着工できると判断した。

原燃は同日、核燃料物質加工事業許可申請書を一部補正し、経産相あてに提出。着工を11月、操業開始を15年6月とし、工事費を1300億円から1900億円に変更した。増額は新潟県中越沖地震から得た知見を反映し、耐震性を強化したことなどによるもの。

また、原燃は加工施設の耐震安全性評価報告書も一部補正。横浜断層による地震動を評価した結果、施設の耐震安全性は確保されているとした。

【写真説明】MOX燃料加工施設の外観イメージ図(日本原燃のホームページより)

反MOXで“死んだふり”抗議 市民15人、玄海原発玄関で

佐賀新聞(2009/04/17)

九州電力玄海原子力発電所3号機(東松浦郡玄海町)で今秋に始まるプルサーマルに反対する市民有志約15人が17日、同原発入口の歩道で、死んだように横たわる「ダイイン」で抗議した。

プルサーマルの是非を問う県民投票条例の制定運動に参加した市民が中心。玄海町と九州電力に「強い放射能を持つMOX(ウラン・プルトニウム混合酸化物)燃料の存在は脅威。使用を容認することはできない」などとする声明文を手渡した後、10分間横たわった。

プルサーマルの是非を問う県民投票条例の制定運動に参加した市民が中心。玄海町と九州電力に「強い放射能を持つMOX(ウラン・プルトニウム混合酸化物)燃料の存在は脅威。使用を容認することはできない」などとする声明文を手渡した後、10分間横たわった。

町役場近くでは声明文やチラシを配り、プルサーマル中止を訴えた。活動を呼び掛けた味志陽子さんは、「使用済みのMOX燃料は行き先さえ決まっていない。絶対に使用をやめるべき」と訴えた。

【写真】「ダイイン」でMOXに抗議する市民有志=玄海町の九州電力玄海原子力発電所玄関

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

玄海原発プルサーマル計画:抗議の「ダイ・イン」 市民団体、反対訴え

毎日新聞(2009/04/18)

九州電力玄海原子力発電所(玄海町)3号機で今秋にも始まるプルサーマル発電に反対する「反MOX市民行動4・17の会」(味志陽子世話人)は17日、同発電所前の路上で、体を横たえる「ダイ・イン」のパフォーマンスによる抗議行動をした。

同会は、プルサーマル計画の是非を問う県民投票条例制定請求運動に参加した有志で構成。抗議行動に参加した14人のメンバーは「NO! プルサーマル」「いらんばい! 核のゴミ」などのゼッケンを着け、持参したヨウ素剤を飲んだ後、路上にあおむけで横たわり、10分間にわたって沈黙の抗議を続けた。

味志世話人は、プルサーマルに使われるMOX(ウランとプルトニウムの混合酸化物)燃料が5月に到着することについて「装荷と使用を止めたい」と力を込めていた。

ダイ・インに先立ち、同会は玄海町役場で岸本英雄町長あての声明文を提出した。

また、玄海エネルギーパークも訪れ、九電社長と発電所長あての声明文を担当者に手渡し「持って行く場所がない使用済み核燃料を出し続ける政策はやめるべきだ」と訴えた。

同会はこの日、町内でチラシを配ったり、プルサーマル計画中止を求める署名への協力も呼び掛けた。【田中操】

佐賀新聞(2009/04/17)

九州電力玄海原子力発電所3号機(東松浦郡玄海町)で今秋に始まるプルサーマルに反対する市民有志約15人が17日、同原発入口の歩道で、死んだように横たわる「ダイイン」で抗議した。

プルサーマルの是非を問う県民投票条例の制定運動に参加した市民が中心。玄海町と九州電力に「強い放射能を持つMOX(ウラン・プルトニウム混合酸化物)燃料の存在は脅威。使用を容認することはできない」などとする声明文を手渡した後、10分間横たわった。

プルサーマルの是非を問う県民投票条例の制定運動に参加した市民が中心。玄海町と九州電力に「強い放射能を持つMOX(ウラン・プルトニウム混合酸化物)燃料の存在は脅威。使用を容認することはできない」などとする声明文を手渡した後、10分間横たわった。町役場近くでは声明文やチラシを配り、プルサーマル中止を訴えた。活動を呼び掛けた味志陽子さんは、「使用済みのMOX燃料は行き先さえ決まっていない。絶対に使用をやめるべき」と訴えた。

【写真】「ダイイン」でMOXに抗議する市民有志=玄海町の九州電力玄海原子力発電所玄関

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

玄海原発プルサーマル計画:抗議の「ダイ・イン」 市民団体、反対訴え

毎日新聞(2009/04/18)

九州電力玄海原子力発電所(玄海町)3号機で今秋にも始まるプルサーマル発電に反対する「反MOX市民行動4・17の会」(味志陽子世話人)は17日、同発電所前の路上で、体を横たえる「ダイ・イン」のパフォーマンスによる抗議行動をした。

同会は、プルサーマル計画の是非を問う県民投票条例制定請求運動に参加した有志で構成。抗議行動に参加した14人のメンバーは「NO! プルサーマル」「いらんばい! 核のゴミ」などのゼッケンを着け、持参したヨウ素剤を飲んだ後、路上にあおむけで横たわり、10分間にわたって沈黙の抗議を続けた。

味志世話人は、プルサーマルに使われるMOX(ウランとプルトニウムの混合酸化物)燃料が5月に到着することについて「装荷と使用を止めたい」と力を込めていた。

ダイ・インに先立ち、同会は玄海町役場で岸本英雄町長あての声明文を提出した。

また、玄海エネルギーパークも訪れ、九電社長と発電所長あての声明文を担当者に手渡し「持って行く場所がない使用済み核燃料を出し続ける政策はやめるべきだ」と訴えた。

同会はこの日、町内でチラシを配ったり、プルサーマル計画中止を求める署名への協力も呼び掛けた。【田中操】

地域活性化のために各自治体は、直接・間接的に多くのCSO組織を支援しています。

私の住む玄海町でも多くの事業が行われているらしい。らしいと言うのは、人口7千人にも満たない小さな町なのに、どんな事業が行われているかは余り知らない。多分ほとんどの町民が、活動の当事者以外は全くと言っていいほど知らない。

先日、町内の床屋に行った時に、隣のおじさんがボヤイているのを聞いて成る程と同感した。町がいきなり、都会の学生数百人規模の地域ツーリズム行うと言い出した。1軒の家庭で4・5人のホームステイ受け入れてくれと言ってきたそうです。

確かに今までもホームステイ受け入れた実績はありますが、それは1軒1人くらいです。それに慣れた家庭が何回も受け入れていたケースが多いでしょう。今回の様に多人数の子供達を、受け入れの経験が無い家庭が受け入れるのは勿論初めて。まだ、地区の役員さんレベルでの話だろうが、町内全域に打ち出した場合に混乱するだろうな。

また、計画ではホームステイは1日だけだそうだ。たった1日では、どれほどの事業効果があるか疑問だ。100人を1日受け入れるより、10人を1週間受け入れた方が遥かに高い効果が見込まれる。それにいきなり大勢を受け入れるのでは無くて、数年掛けて受け入れ人数や、受け入れ家庭を増やす方が事業はスムーズに進むと思える。幸い、町には今の所お金は有るのだから、もっと計画的に事業を進める方が良い。

この話に興味が湧き、帰宅後に町のHPを散々調べてみたが、全く情報が無い。そこでネット上を探した所、「財団法人日本立地センター・エネルギー部」と言う団体が原子力発電所を立地している地域の活性化支援事業「まち夢元気事業」の一環として、資源エネルギー庁から日本立地センターを経由しての資金援助や、アドバイザーの派遣など行っている。玄海町も平成19年度に「玄起海(げんきかい)」、平成20年度に「都゛玄海(どげんかい)」と言った団体が支援を受けている。

こんな団体知らない!。私が無知なのか?。町のHPでこの団体検索してみる、ヒットしない…。そうなのだ、どんなに有意義な活動も知られなければ、唯の自己満足に過ぎな。他人に自慢しても、「フーン」で終わってしまうし、活動の発展にも繋がらない。

この例は玄海町のケースだが、他の自治体でも同じような状況ではないだろうか。こうなった原因として考えられるのは3つ有ると思う。

第1は、行政の地域住民にに対する広報が住民に浸透していない。各種の広報誌や、最近ではHPなどで広報しているが、それは通り一辺倒な内容が多く関心を引く工夫に乏しい。

第2は、主催組織が事業を行うだけで満足して、周辺へ広げる意欲が足りない。努力をしていなと言っているのでは無い。また、広報の難しさも理解している。

しかし、どこかで仲間内で上手くいっているのだから、他人を入れて輪を乱されたく無いと気持ちが働いている。この傾向は組織が安定していればいる程、強くなる傾向がある。それが外部の人間を受け入れるのを拒ませる。

第3は欧米の個人主義を日本流に解釈した個別主義が社会に蔓延り、昔ながらの地域住民の相互扶助意識が薄れている。また最近の世界的な景気後退の影響で、個々人に余裕が無くなって来た事が、その傾向に拍車を掛けている。

第3の原因は簡単に解決出来るものではないが、第1と第2の原因に関しては地域で取り組めば解決出来る。

第1の原因は行政の縦割り傾向を見直し、横の情報交換を活発にする事が重要だ。人の関心を引く工夫についても、外部の知恵を積極的に取り入れた方が良い。また、アウトソーシングも考慮すべきだ。

第2の原因を解決するには、積極的に外部の団体とのコンタクトを取るべきだ。特に同種団体だけに囚われず、異種な団体との接触が刺激となる事が多い。また、異種団体との繋がりは新規事業に実施において、協力する事でお互いの弱点を補完し合う関係を築ける。

こう言った対応策を取る場合にキーマンとなる人間が存在する。それは行政内に居ながらCSO組織活動をしている人や、複数のCSO組織に在籍している人たちだ。この人たちは行政とCSO組織、CSO組織とCSO組織を繋ぐ《ブリッジ》となりうる可能性を秘めている。このキーマンが活動し易い環境を作っていく事が、組織活性化の肝だと思う。

何処のCSO組織も活動がマンネリ化して、期待できる事業効果を上げられない。また、資金の調達もままならず、組織を維持出来なくなっている。

しかし、時代は大変革期に差し掛かっている。今こそ組織を改革するチャンスだ。いつの時代も最大のピンチは、最大のチャンスなのだから。

※CSOとは

CSOとは:Civil Society Organizations(市民社会組織)の略で、NPO法人、市民活動・ボランティア団体に限らず、婦人会、老人会、PTAといった地縁組織・団体も含めて「CSO」と呼称している。

一般には余り使われない言葉だが、佐賀県では県民協働の担い手の総称として使われている。 続きを読む

私の住む玄海町でも多くの事業が行われているらしい。らしいと言うのは、人口7千人にも満たない小さな町なのに、どんな事業が行われているかは余り知らない。多分ほとんどの町民が、活動の当事者以外は全くと言っていいほど知らない。

先日、町内の床屋に行った時に、隣のおじさんがボヤイているのを聞いて成る程と同感した。町がいきなり、都会の学生数百人規模の地域ツーリズム行うと言い出した。1軒の家庭で4・5人のホームステイ受け入れてくれと言ってきたそうです。

確かに今までもホームステイ受け入れた実績はありますが、それは1軒1人くらいです。それに慣れた家庭が何回も受け入れていたケースが多いでしょう。今回の様に多人数の子供達を、受け入れの経験が無い家庭が受け入れるのは勿論初めて。まだ、地区の役員さんレベルでの話だろうが、町内全域に打ち出した場合に混乱するだろうな。

また、計画ではホームステイは1日だけだそうだ。たった1日では、どれほどの事業効果があるか疑問だ。100人を1日受け入れるより、10人を1週間受け入れた方が遥かに高い効果が見込まれる。それにいきなり大勢を受け入れるのでは無くて、数年掛けて受け入れ人数や、受け入れ家庭を増やす方が事業はスムーズに進むと思える。幸い、町には今の所お金は有るのだから、もっと計画的に事業を進める方が良い。

この話に興味が湧き、帰宅後に町のHPを散々調べてみたが、全く情報が無い。そこでネット上を探した所、「財団法人日本立地センター・エネルギー部」と言う団体が原子力発電所を立地している地域の活性化支援事業「まち夢元気事業」の一環として、資源エネルギー庁から日本立地センターを経由しての資金援助や、アドバイザーの派遣など行っている。玄海町も平成19年度に「玄起海(げんきかい)」、平成20年度に「都゛玄海(どげんかい)」と言った団体が支援を受けている。

こんな団体知らない!。私が無知なのか?。町のHPでこの団体検索してみる、ヒットしない…。そうなのだ、どんなに有意義な活動も知られなければ、唯の自己満足に過ぎな。他人に自慢しても、「フーン」で終わってしまうし、活動の発展にも繋がらない。

この例は玄海町のケースだが、他の自治体でも同じような状況ではないだろうか。こうなった原因として考えられるのは3つ有ると思う。

第1は、行政の地域住民にに対する広報が住民に浸透していない。各種の広報誌や、最近ではHPなどで広報しているが、それは通り一辺倒な内容が多く関心を引く工夫に乏しい。

第2は、主催組織が事業を行うだけで満足して、周辺へ広げる意欲が足りない。努力をしていなと言っているのでは無い。また、広報の難しさも理解している。

しかし、どこかで仲間内で上手くいっているのだから、他人を入れて輪を乱されたく無いと気持ちが働いている。この傾向は組織が安定していればいる程、強くなる傾向がある。それが外部の人間を受け入れるのを拒ませる。

第3は欧米の個人主義を日本流に解釈した個別主義が社会に蔓延り、昔ながらの地域住民の相互扶助意識が薄れている。また最近の世界的な景気後退の影響で、個々人に余裕が無くなって来た事が、その傾向に拍車を掛けている。

第3の原因は簡単に解決出来るものではないが、第1と第2の原因に関しては地域で取り組めば解決出来る。

第1の原因は行政の縦割り傾向を見直し、横の情報交換を活発にする事が重要だ。人の関心を引く工夫についても、外部の知恵を積極的に取り入れた方が良い。また、アウトソーシングも考慮すべきだ。

第2の原因を解決するには、積極的に外部の団体とのコンタクトを取るべきだ。特に同種団体だけに囚われず、異種な団体との接触が刺激となる事が多い。また、異種団体との繋がりは新規事業に実施において、協力する事でお互いの弱点を補完し合う関係を築ける。

こう言った対応策を取る場合にキーマンとなる人間が存在する。それは行政内に居ながらCSO組織活動をしている人や、複数のCSO組織に在籍している人たちだ。この人たちは行政とCSO組織、CSO組織とCSO組織を繋ぐ《ブリッジ》となりうる可能性を秘めている。このキーマンが活動し易い環境を作っていく事が、組織活性化の肝だと思う。

何処のCSO組織も活動がマンネリ化して、期待できる事業効果を上げられない。また、資金の調達もままならず、組織を維持出来なくなっている。

しかし、時代は大変革期に差し掛かっている。今こそ組織を改革するチャンスだ。いつの時代も最大のピンチは、最大のチャンスなのだから。

※CSOとは

CSOとは:Civil Society Organizations(市民社会組織)の略で、NPO法人、市民活動・ボランティア団体に限らず、婦人会、老人会、PTAといった地縁組織・団体も含めて「CSO」と呼称している。

一般には余り使われない言葉だが、佐賀県では県民協働の担い手の総称として使われている。 続きを読む

日本人は国民性なのでしょうが、個人の責任を明確にする事を嫌います。その端的な例が官僚機構ですが、電力大手のような半官僚的大企業でも似たような状況にあるようです。

しかし原子力発電所は一歩間違えば大惨事につながる場所です。気を引き締めてもらいたいと強く感じます。

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

柏崎刈羽原発:火災、東電の副社長謝罪 副知事「管理責任、明確に」

毎日新聞(2009/04/15)

◇東電に対応求める

東京電力柏崎刈羽原発で11日に中越沖地震後9件目となる火災が起きた問題で、東電の武黒一郎副社長は14日、県庁に森邦雄副知事を訪ねて謝罪した。これに対し、森副知事は「管理責任者が何を怠ったのか、責任をはっきりさせないと県民からの信頼は取り戻せない」と述べ、管理責任の所在を明確にしたうえでの対策を求めた。

東電は3月5日に1号機原子炉建屋で発生した火災を受けて、柏崎市消防本部に改善計画書を提出したばかり。武黒副社長が「度重なる火災を起こして心配をかけた。深くおわびしたい」と陳謝したのに対し、森副知事は「何をやっているんだというのが県民の正直な感想だと思う。考えの甘さがあるのでは」と、東電の姿勢を厳しく批判した。

会談後、武黒副社長は報道陣に、火災が絶えない背景について「通常、(発電所内の)作業員は4000~5000人だが、地震後の復旧作業で8000~9000人に増えており、耐震強化工事など作業内容も多種多様になっている」ことを挙げ、「管理体制を含めた背景要因を調査し、発電所の全体的な管理をより適切なものにしていきたい」と述べた。【岡田英】

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

指揮命令系統問題点明確に/東電

朝日新聞(2009/04/15)

柏崎刈羽原発内で相次ぐ火災を受け、泉田裕彦知事は「誰に責任があるのかを明らかにする必要がある」と、東電に求めた。東電の火災防止に関する指揮命令系統はどのようになっているのか――。

東電によると、トップにいるのは「管理権原者」で、高橋明男所長が務めている。その下にいるのは、防災安全部長が務める「防火管理者」だ。さらにその下は、「発電関連設備」(原子炉など)と「その他の区域」(事務所など)で管理者が分かれる。

11日に火災が発生した予備品倉庫は「発電関連設備」にあたるという。ここは「防火管理者補佐(総括)」が責任を持つが、運転状況によって命令系統が異なり、運転中は運転管理部が、定期検査中(停止中)は保全部が、それぞれ責任を持つ。

11日の火災は現場では保全部の責任となるが、県が求めるのは、東電の指揮命令系統の問題点や責任の所在を突き詰めることだ。庁内には「誰も責任を取らないのは不思議だ」という声も漏れる。東電の武黒一郎副社長は14日、報道陣に対し「直接的な火災原因だけでなく、根本的な管理も含めて(原因究明に)全力を尽くしたい。発電所全体としてみて、きちんとできるというのが私どもの責任だ」と述べた。

(清水康志、奈良部健)

しかし原子力発電所は一歩間違えば大惨事につながる場所です。気を引き締めてもらいたいと強く感じます。

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

柏崎刈羽原発:火災、東電の副社長謝罪 副知事「管理責任、明確に」

毎日新聞(2009/04/15)

◇東電に対応求める

東京電力柏崎刈羽原発で11日に中越沖地震後9件目となる火災が起きた問題で、東電の武黒一郎副社長は14日、県庁に森邦雄副知事を訪ねて謝罪した。これに対し、森副知事は「管理責任者が何を怠ったのか、責任をはっきりさせないと県民からの信頼は取り戻せない」と述べ、管理責任の所在を明確にしたうえでの対策を求めた。

東電は3月5日に1号機原子炉建屋で発生した火災を受けて、柏崎市消防本部に改善計画書を提出したばかり。武黒副社長が「度重なる火災を起こして心配をかけた。深くおわびしたい」と陳謝したのに対し、森副知事は「何をやっているんだというのが県民の正直な感想だと思う。考えの甘さがあるのでは」と、東電の姿勢を厳しく批判した。

会談後、武黒副社長は報道陣に、火災が絶えない背景について「通常、(発電所内の)作業員は4000~5000人だが、地震後の復旧作業で8000~9000人に増えており、耐震強化工事など作業内容も多種多様になっている」ことを挙げ、「管理体制を含めた背景要因を調査し、発電所の全体的な管理をより適切なものにしていきたい」と述べた。【岡田英】

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

指揮命令系統問題点明確に/東電

朝日新聞(2009/04/15)

柏崎刈羽原発内で相次ぐ火災を受け、泉田裕彦知事は「誰に責任があるのかを明らかにする必要がある」と、東電に求めた。東電の火災防止に関する指揮命令系統はどのようになっているのか――。

東電によると、トップにいるのは「管理権原者」で、高橋明男所長が務めている。その下にいるのは、防災安全部長が務める「防火管理者」だ。さらにその下は、「発電関連設備」(原子炉など)と「その他の区域」(事務所など)で管理者が分かれる。

11日に火災が発生した予備品倉庫は「発電関連設備」にあたるという。ここは「防火管理者補佐(総括)」が責任を持つが、運転状況によって命令系統が異なり、運転中は運転管理部が、定期検査中(停止中)は保全部が、それぞれ責任を持つ。

11日の火災は現場では保全部の責任となるが、県が求めるのは、東電の指揮命令系統の問題点や責任の所在を突き詰めることだ。庁内には「誰も責任を取らないのは不思議だ」という声も漏れる。東電の武黒一郎副社長は14日、報道陣に対し「直接的な火災原因だけでなく、根本的な管理も含めて(原因究明に)全力を尽くしたい。発電所全体としてみて、きちんとできるというのが私どもの責任だ」と述べた。

(清水康志、奈良部健)

MOX工場11月着工へ補正書提出

東奥日報(2009/04/16)

日本原燃は週内にも、六ケ所六ヶ所村に計画するMOX(プルトニウム・ウラン混合酸化物)燃料工場の新たな着工時期などを示した事業許可申請書の補正書を国へ提出する。十四日に開かれた総合資源エネルギー調査会(経済産業相の諮問機関)サブグループの会合で、六ケ所再処理工場などの耐震性再評価が「妥当」と判断されたのを受けたもので、複数の関係者によると、今年十一月着工とするもようだ。

東奥日報(2009/04/16)

日本原燃は週内にも、六ケ所六ヶ所村に計画するMOX(プルトニウム・ウラン混合酸化物)燃料工場の新たな着工時期などを示した事業許可申請書の補正書を国へ提出する。十四日に開かれた総合資源エネルギー調査会(経済産業相の諮問機関)サブグループの会合で、六ケ所再処理工場などの耐震性再評価が「妥当」と判断されたのを受けたもので、複数の関係者によると、今年十一月着工とするもようだ。

崎市-佐賀・玄海町 反原発訴え100キロ踏破 山口の古谷さん 横断幕掲げ5日間

西日本新聞(2009/04/16)

山口県下松市のアルバイト古谷篤史さん(34)が、原子力やプルサーマル発電の中止を訴えるため、被爆地の長崎市から徒歩で5日間かけて、九州電力玄海原子力発電所がある佐賀県玄海町に15日、到着した。約100キロを歩き抜いた古谷さんは「人と自然を危険にさらす原発は要らない」と強調した。

山口県下松市のアルバイト古谷篤史さん(34)が、原子力やプルサーマル発電の中止を訴えるため、被爆地の長崎市から徒歩で5日間かけて、九州電力玄海原子力発電所がある佐賀県玄海町に15日、到着した。約100キロを歩き抜いた古谷さんは「人と自然を危険にさらす原発は要らない」と強調した。

アルバイトの傍ら、野菜作りに励んでいる古谷さん。農作業を始めた昨春ごろから、山口県上関町で新設される上関原発の動向が気になり始め、「農産物への影響が怖い」と、原発反対運動に参加するようになったという。

10日に長崎県庁で被爆者と面会し、11日に長崎市を出発。作務衣(さむえ)姿で「原発って何 放射能って何?」などと書いた横断幕を掲げ、玄海原発を目指してきた。今回の行脚は被爆地の長崎と広島間を歩く計画の第一弾で、残りの区間はまた時期をずらして歩くという。

【写真】長崎市から5日がかりで佐賀県玄海町の玄海原発に到着した古谷篤史さん

西日本新聞(2009/04/16)

山口県下松市のアルバイト古谷篤史さん(34)が、原子力やプルサーマル発電の中止を訴えるため、被爆地の長崎市から徒歩で5日間かけて、九州電力玄海原子力発電所がある佐賀県玄海町に15日、到着した。約100キロを歩き抜いた古谷さんは「人と自然を危険にさらす原発は要らない」と強調した。

山口県下松市のアルバイト古谷篤史さん(34)が、原子力やプルサーマル発電の中止を訴えるため、被爆地の長崎市から徒歩で5日間かけて、九州電力玄海原子力発電所がある佐賀県玄海町に15日、到着した。約100キロを歩き抜いた古谷さんは「人と自然を危険にさらす原発は要らない」と強調した。アルバイトの傍ら、野菜作りに励んでいる古谷さん。農作業を始めた昨春ごろから、山口県上関町で新設される上関原発の動向が気になり始め、「農産物への影響が怖い」と、原発反対運動に参加するようになったという。

10日に長崎県庁で被爆者と面会し、11日に長崎市を出発。作務衣(さむえ)姿で「原発って何 放射能って何?」などと書いた横断幕を掲げ、玄海原発を目指してきた。今回の行脚は被爆地の長崎と広島間を歩く計画の第一弾で、残りの区間はまた時期をずらして歩くという。

【写真】長崎市から5日がかりで佐賀県玄海町の玄海原発に到着した古谷篤史さん

人文字フェスタ:玄海原発、反プルサーマル--来月10日、佐賀

毎日新聞(2009/04/15)

◇参加呼び掛け

今秋にも九州電力玄海原子力発電所3号機で始まるプルサーマル発電に反対する市民らが5月10日に「人文字フェスタ」を佐賀市天神のどんどんどんの森で開く。80万県民の半数に当たる40万人の反対署名を集める活動の一環。2000人規模の人文字としたいといい、主催者は幅広い参加を呼び掛けている。

現在、プルサーマル用のMOX(ウランとプルトニウムの混合酸化物)燃料は専用の運搬船で輸送されており、5月中に国内に到着する予定。このため人文字は「NO MOX(ノー・モックス)」とした。大きさは縦22メートル横100メートルを計画。

玄海原発の後にプルサーマルを始める中部電力浜岡原発と四国電力伊方原発がある静岡県と愛媛県でも同時に集会を開くという。

フェスタは午前10時開場。ライブや出店などを用意するほか、午後1時からはドキュメンタリー映画「六ケ所村ラプソディー」の鎌仲ひとみ監督や、環境事業に融資するNPO「apバンク」の田中優顧問ら4人によるリレートークがある。

人文字は2時半から作り始める。3時ごろまでに完成させ、その後、県庁までパレードして反プルサーマルをアピールする。

フェスタは、プルサーマルの是非を問う県民投票に代わる署名活動を始めた市民団体「No!プルサーマル佐賀ん会」と連動している。問い合わせは同会事務局の清流さん(090・6428・1997)。【上田泰嗣】

毎日新聞(2009/04/15)

◇参加呼び掛け

今秋にも九州電力玄海原子力発電所3号機で始まるプルサーマル発電に反対する市民らが5月10日に「人文字フェスタ」を佐賀市天神のどんどんどんの森で開く。80万県民の半数に当たる40万人の反対署名を集める活動の一環。2000人規模の人文字としたいといい、主催者は幅広い参加を呼び掛けている。

現在、プルサーマル用のMOX(ウランとプルトニウムの混合酸化物)燃料は専用の運搬船で輸送されており、5月中に国内に到着する予定。このため人文字は「NO MOX(ノー・モックス)」とした。大きさは縦22メートル横100メートルを計画。

玄海原発の後にプルサーマルを始める中部電力浜岡原発と四国電力伊方原発がある静岡県と愛媛県でも同時に集会を開くという。

フェスタは午前10時開場。ライブや出店などを用意するほか、午後1時からはドキュメンタリー映画「六ケ所村ラプソディー」の鎌仲ひとみ監督や、環境事業に融資するNPO「apバンク」の田中優顧問ら4人によるリレートークがある。

人文字は2時半から作り始める。3時ごろまでに完成させ、その後、県庁までパレードして反プルサーマルをアピールする。

フェスタは、プルサーマルの是非を問う県民投票に代わる署名活動を始めた市民団体「No!プルサーマル佐賀ん会」と連動している。問い合わせは同会事務局の清流さん(090・6428・1997)。【上田泰嗣】

原発反対訴え 徒歩の旅

佐賀新聞(2009/04/14)

山口県下松市の古谷篤史さん(34)が、長崎市から東松浦郡玄海町の九州電力玄海原子力発電所を目指して歩き、原発反対を訴えている。13日は佐賀県に入り、「原発の危険性を真剣に考えて」と呼びかけた。

山口県下松市の古谷篤史さん(34)が、長崎市から東松浦郡玄海町の九州電力玄海原子力発電所を目指して歩き、原発反対を訴えている。13日は佐賀県に入り、「原発の危険性を真剣に考えて」と呼びかけた。

古谷さんは4年ほど前から、自給的農業で生計をたてる傍ら、やりたいことに取り組む「半農半X(エックス)」の生活を送っている。山口県上関町で進む原発計画に反対の立場で、反原発を訴える約130キロの徒歩の旅を考えた。

「原発って何? 放射能って何? 日本人って何?」と書いた布を身にまとい、11日に長崎の平和公園を出発。13日は西松浦郡有田町から伊万里市を歩いた。14日に玄海原発を目指す。

古谷さんはプルサーマルや中間貯蔵施設建設を懸念し、「このままでは放射性廃棄物の集積地になる。地元に過大な負担を強いる計画は一人一人の力で止めるべき」と訴えた。

【写真】原発反対を訴え、長崎市から徒歩で玄海町を目指す古谷篤史さん=伊万里市の伊万里駅前

推定ルート(平和公園~伊万里駅)

大きな地図で見る

推定ルート(伊万里駅~玄海原子力発電所)

大きな地図で見る

佐賀新聞(2009/04/14)

山口県下松市の古谷篤史さん(34)が、長崎市から東松浦郡玄海町の九州電力玄海原子力発電所を目指して歩き、原発反対を訴えている。13日は佐賀県に入り、「原発の危険性を真剣に考えて」と呼びかけた。

山口県下松市の古谷篤史さん(34)が、長崎市から東松浦郡玄海町の九州電力玄海原子力発電所を目指して歩き、原発反対を訴えている。13日は佐賀県に入り、「原発の危険性を真剣に考えて」と呼びかけた。古谷さんは4年ほど前から、自給的農業で生計をたてる傍ら、やりたいことに取り組む「半農半X(エックス)」の生活を送っている。山口県上関町で進む原発計画に反対の立場で、反原発を訴える約130キロの徒歩の旅を考えた。

「原発って何? 放射能って何? 日本人って何?」と書いた布を身にまとい、11日に長崎の平和公園を出発。13日は西松浦郡有田町から伊万里市を歩いた。14日に玄海原発を目指す。

古谷さんはプルサーマルや中間貯蔵施設建設を懸念し、「このままでは放射性廃棄物の集積地になる。地元に過大な負担を強いる計画は一人一人の力で止めるべき」と訴えた。

【写真】原発反対を訴え、長崎市から徒歩で玄海町を目指す古谷篤史さん=伊万里市の伊万里駅前

推定ルート(平和公園~伊万里駅)

大きな地図で見る

推定ルート(伊万里駅~玄海原子力発電所)

大きな地図で見る

全国18基の原発で使用=改ざん業者担当の配管-日立側に厳重注意・保安院

時事通信(2009/04/13)

中国電力島根原発3号機(松江市、建設中)と中部電力浜岡原発5号機(静岡県御前崎市、運転停止中)のタービン部分の配管に溶接後のデータ改ざんが見つかった問題で、改ざんした「日本工業検査」(川崎市)が日立製作所を通じて納入した配管は、全国18基の原発で使われていることが13日、経済産業省原子力安全・保安院の調べで分かった。保安院は同日、日立の川村隆社長らを呼んで厳重注意し、原因の分析と再発防止策の報告を求めた。

保安院によると、日本工業検査が溶接後の熱処理を担当した配管は、改ざんが見つかった2基を含め、全国18基の原発で使用されているが、各電力会社を通じて調べたところ、改ざんの形跡は他に見つかっていないという。

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

日立の委託先、542カ所で熱処理=データ改ざん発覚の浜岡原発-中部電

時事通信(2009/04/13)

中部電力浜岡原発5号機(静岡県御前崎市)などのデータ改ざん問題で、改ざんを認めた日立製作所の委託先「日本工業検査」が同原発3-5号機の計542カ所で溶接後の熱処理を行い、このうち、実際に改ざんした作業員が5号機の94カ所を担当していたことが13日、分かった。

問題発覚後の同日午後、中部電力静岡支店の杉山和正原子力グループ部長が同県庁を訪れ、県幹部に明らかにした。同社は改ざんがあった個所の安全性を早急に確認するとした。

中部電によると、改ざんがあったのは、日本工業検査が熱処理した5号機のタービン配管溶接部1カ所の温度管理データ。2000年7月の電気事業法改正で、電力会社が溶接部の安全性を確認する検査を実施するように義務付けられたが、検査申請が改正前だったため、電力会社による検査は行われていなかった。

同県の小林佐登志危機管理監は、同社が熱処理したほかの個所についても確認するよう要請。杉山部長は「問題がないことを証明したい」とした。

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

原子力発電所における焼鈍作業に係る記録改ざんへの対応について

経済産業省ニュースリリース(平成21年4月13日)

時事通信(2009/04/13)

中国電力島根原発3号機(松江市、建設中)と中部電力浜岡原発5号機(静岡県御前崎市、運転停止中)のタービン部分の配管に溶接後のデータ改ざんが見つかった問題で、改ざんした「日本工業検査」(川崎市)が日立製作所を通じて納入した配管は、全国18基の原発で使われていることが13日、経済産業省原子力安全・保安院の調べで分かった。保安院は同日、日立の川村隆社長らを呼んで厳重注意し、原因の分析と再発防止策の報告を求めた。

保安院によると、日本工業検査が溶接後の熱処理を担当した配管は、改ざんが見つかった2基を含め、全国18基の原発で使用されているが、各電力会社を通じて調べたところ、改ざんの形跡は他に見つかっていないという。

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

日立の委託先、542カ所で熱処理=データ改ざん発覚の浜岡原発-中部電

時事通信(2009/04/13)

中部電力浜岡原発5号機(静岡県御前崎市)などのデータ改ざん問題で、改ざんを認めた日立製作所の委託先「日本工業検査」が同原発3-5号機の計542カ所で溶接後の熱処理を行い、このうち、実際に改ざんした作業員が5号機の94カ所を担当していたことが13日、分かった。

問題発覚後の同日午後、中部電力静岡支店の杉山和正原子力グループ部長が同県庁を訪れ、県幹部に明らかにした。同社は改ざんがあった個所の安全性を早急に確認するとした。

中部電によると、改ざんがあったのは、日本工業検査が熱処理した5号機のタービン配管溶接部1カ所の温度管理データ。2000年7月の電気事業法改正で、電力会社が溶接部の安全性を確認する検査を実施するように義務付けられたが、検査申請が改正前だったため、電力会社による検査は行われていなかった。

同県の小林佐登志危機管理監は、同社が熱処理したほかの個所についても確認するよう要請。杉山部長は「問題がないことを証明したい」とした。

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

原子力発電所における焼鈍作業に係る記録改ざんへの対応について

経済産業省ニュースリリース(平成21年4月13日)

マケイン上院議員 核燃料サイクル工学研究所を視察 茨城

産経新聞:MSN(2009/04/11)

来日中のマケイン上院議員(72)ら米国の上院議員3人が10日、茨城県東海村の日本原子力研究開発機構・東海研究開発センターの核燃料サイクル工学研究所を視察した。

来日中のマケイン上院議員(72)ら米国の上院議員3人が10日、茨城県東海村の日本原子力研究開発機構・東海研究開発センターの核燃料サイクル工学研究所を視察した。

視察に訪れたのは、マケイン氏のほか、共和党のグラハム上院議員(53)と、民主党のクローブシャー上院議員(48)。使用済み燃料からプルトニウムとウランを取り出す「再処理施設」と、取り出したプルトニウムとウランから燃料を作る「プルトニウム燃料第三開発室」を約1時間半かけ視察した。

マケイン氏は「高速増殖炉のメリットは既存の原子炉と比べてどうか」などと積極的に質問。説明にあたった早瀬佑一副理事長が「最後まで説明させてください」と苦笑する場面もあり、日本の原子力エネルギー利用に興味津々のようだった。

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

マケイン米上院議員:米大統領選共和党候補、質問次々 東海村を視察 /茨城

毎日新聞(2009/04/11)

◇高速増殖炉の特徴、住民の反対運動など…質問次々

昨年の米大統領選で共和党の大統領候補だったマケイン上院議員ら米議員団が10日、東海村にある日本原子力研究開発機構・核燃料サイクル工学研究所を訪れ、敷地内にある使用済み核燃料からウランとプルトニウムを取り出す再処理工場などを視察した。【八田浩輔】

議員団は日本政府や政界の要人と会うため9日に来日。東海村には、日本の原子力政策について同機構や経済産業省関係者から説明を聞くのが目的で、約1時間半滞在した。

冒頭に原子力機構の早瀬佑一・副理事長が、日本が進める核燃料サイクル政策の概要を説明すると、マケイン氏は話を遮ってサイクル政策の要である高速増殖炉の特徴や商用運転開始の時期など次々と質問。関心の高さを伺わせた。原子力機構によると、その後の非公開の説明の場でもマケイン氏らは原子炉建設の許認可制度や住民の反対運動について質問をしたという。

米大統領選当時、原発増設に慎重なオバマ民主党候補に対しマケイン氏は増設推進を主張し対立していた。今回の東海村の視察は、原子力の技術開発の重要性を国内外にアピールする狙いがあるとみられる。

米国は、スリーマイル島原発事故(79年)以来、原発新設を凍結してきたが、ブッシュ政権がエネルギー政策を転換。現在は約30基の新設計画がある。

産経新聞:MSN(2009/04/11)

来日中のマケイン上院議員(72)ら米国の上院議員3人が10日、茨城県東海村の日本原子力研究開発機構・東海研究開発センターの核燃料サイクル工学研究所を視察した。

来日中のマケイン上院議員(72)ら米国の上院議員3人が10日、茨城県東海村の日本原子力研究開発機構・東海研究開発センターの核燃料サイクル工学研究所を視察した。視察に訪れたのは、マケイン氏のほか、共和党のグラハム上院議員(53)と、民主党のクローブシャー上院議員(48)。使用済み燃料からプルトニウムとウランを取り出す「再処理施設」と、取り出したプルトニウムとウランから燃料を作る「プルトニウム燃料第三開発室」を約1時間半かけ視察した。

マケイン氏は「高速増殖炉のメリットは既存の原子炉と比べてどうか」などと積極的に質問。説明にあたった早瀬佑一副理事長が「最後まで説明させてください」と苦笑する場面もあり、日本の原子力エネルギー利用に興味津々のようだった。

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

マケイン米上院議員:米大統領選共和党候補、質問次々 東海村を視察 /茨城

毎日新聞(2009/04/11)

◇高速増殖炉の特徴、住民の反対運動など…質問次々

昨年の米大統領選で共和党の大統領候補だったマケイン上院議員ら米議員団が10日、東海村にある日本原子力研究開発機構・核燃料サイクル工学研究所を訪れ、敷地内にある使用済み核燃料からウランとプルトニウムを取り出す再処理工場などを視察した。【八田浩輔】

議員団は日本政府や政界の要人と会うため9日に来日。東海村には、日本の原子力政策について同機構や経済産業省関係者から説明を聞くのが目的で、約1時間半滞在した。

冒頭に原子力機構の早瀬佑一・副理事長が、日本が進める核燃料サイクル政策の概要を説明すると、マケイン氏は話を遮ってサイクル政策の要である高速増殖炉の特徴や商用運転開始の時期など次々と質問。関心の高さを伺わせた。原子力機構によると、その後の非公開の説明の場でもマケイン氏らは原子炉建設の許認可制度や住民の反対運動について質問をしたという。

米大統領選当時、原発増設に慎重なオバマ民主党候補に対しマケイン氏は増設推進を主張し対立していた。今回の東海村の視察は、原子力の技術開発の重要性を国内外にアピールする狙いがあるとみられる。

米国は、スリーマイル島原発事故(79年)以来、原発新設を凍結してきたが、ブッシュ政権がエネルギー政策を転換。現在は約30基の新設計画がある。

太陽光発電普及で大停電の恐れ 経産省が実証実験

産経新聞:MSN(2009/04/11)

「太陽光発電が普及すると大停電のリスクが高まる?!」。政府が10日に決めた追加経済対策の目玉の一つである太陽光発電をめぐり、こんな問題点が指摘されていることを受け、経済産業省は今夏から実証実験に乗り出す。太陽光などの自然エネルギーによる電気が大量に電力網に組み込まれると、突然の天候の変化などで供給量が激減し需給バランスが崩れ、通常の発電所がダウンしてしまう恐れがあるためだ。経産省では、全国各地に200基の太陽光パネルを設置してデータを収集し、影響と対策を検討する。

政府は、地球温暖化対策として太陽光発電容量を平成42(2030)年度に現在の約40倍の5321万キロワットに拡大する目標を掲げている。現在運転中の原子力発電所53基分の計4793万キロワットを上回る規模で、住宅や学校、工場への発電パネルの設置に加え、大規模な「メガソーラー」発電所の整備を進める計画だ。

追加経済対策でも、麻生太郎首相が「日本は太陽光発電や電気自動車の分野で世界をリードすべきだ」と指示したのを受け、普及促進を打ち出した。

ただ、自然エネルギーには大きな弱点がある。そもそも電力は、今現在使われている量とちょうど同じ量を発電して供給することが求められている。例えば、広い範囲が雲に覆われ、太陽光発電が突然、ストップすると、それを補う火力など他の発電所に過度の負荷がかかり停止し、停電につながる恐れがある。

このため、経産省では電力会社と協力し3年間かけて、自然エンルギーの電気が電力網に与える影響を検証することにした。

全国各地に設置した太陽光パネルで、天候による発電量の変化のデータを収集。さらに離島などで火力発電と太陽光、風力発電を組み合わせた小規模な電力網を構築し、自然エネルギーの供給量の変化が電力網に及ぼす影響を調べることも検討している。

大量の自然エネルギーのを使用するには、通信・制御システムを組み込んだ送電網と蓄電施設を整備。発電量だけではなく、家庭やビル、工場の使用量を増減させ、最適な供給体制を構築できる「スマートグリッド」(賢い電力網)と呼ばれる高度なシステムが必要になる。経産省では実証実験で得たデータを、欧米が先行しているスマートグリッドの整備にも役立てたい考えだ。

【用語解説】スマートグリッド

原子力や火力など従来の発電と二酸化炭素(CO2)を排出しない太陽光や風力発電を組み合わせた次世代電力網。電力供給を安定させるため、家庭のエアコンの設定温度を供給量に応じて変更するなどの高度な情報システムや大型蓄電池が必要になる。

産経新聞:MSN(2009/04/11)

「太陽光発電が普及すると大停電のリスクが高まる?!」。政府が10日に決めた追加経済対策の目玉の一つである太陽光発電をめぐり、こんな問題点が指摘されていることを受け、経済産業省は今夏から実証実験に乗り出す。太陽光などの自然エネルギーによる電気が大量に電力網に組み込まれると、突然の天候の変化などで供給量が激減し需給バランスが崩れ、通常の発電所がダウンしてしまう恐れがあるためだ。経産省では、全国各地に200基の太陽光パネルを設置してデータを収集し、影響と対策を検討する。

政府は、地球温暖化対策として太陽光発電容量を平成42(2030)年度に現在の約40倍の5321万キロワットに拡大する目標を掲げている。現在運転中の原子力発電所53基分の計4793万キロワットを上回る規模で、住宅や学校、工場への発電パネルの設置に加え、大規模な「メガソーラー」発電所の整備を進める計画だ。

追加経済対策でも、麻生太郎首相が「日本は太陽光発電や電気自動車の分野で世界をリードすべきだ」と指示したのを受け、普及促進を打ち出した。

ただ、自然エネルギーには大きな弱点がある。そもそも電力は、今現在使われている量とちょうど同じ量を発電して供給することが求められている。例えば、広い範囲が雲に覆われ、太陽光発電が突然、ストップすると、それを補う火力など他の発電所に過度の負荷がかかり停止し、停電につながる恐れがある。

このため、経産省では電力会社と協力し3年間かけて、自然エンルギーの電気が電力網に与える影響を検証することにした。

全国各地に設置した太陽光パネルで、天候による発電量の変化のデータを収集。さらに離島などで火力発電と太陽光、風力発電を組み合わせた小規模な電力網を構築し、自然エネルギーの供給量の変化が電力網に及ぼす影響を調べることも検討している。

大量の自然エネルギーのを使用するには、通信・制御システムを組み込んだ送電網と蓄電施設を整備。発電量だけではなく、家庭やビル、工場の使用量を増減させ、最適な供給体制を構築できる「スマートグリッド」(賢い電力網)と呼ばれる高度なシステムが必要になる。経産省では実証実験で得たデータを、欧米が先行しているスマートグリッドの整備にも役立てたい考えだ。

【用語解説】スマートグリッド

原子力や火力など従来の発電と二酸化炭素(CO2)を排出しない太陽光や風力発電を組み合わせた次世代電力網。電力供給を安定させるため、家庭のエアコンの設定温度を供給量に応じて変更するなどの高度な情報システムや大型蓄電池が必要になる。

もんじゅ:知事が原子力機構に苦言 今月上旬の再開示せず「しっかり対応を」

毎日新聞(2009/04/11)

高速増殖炉「もんじゅ」の運転再開時期の提示を、目標としていた今月上旬から見送ったことについて、日本原子力研究開発機構は10日、「工程の検討状況を早々に県と敦賀市に示したい」と述べた。ただ再開時期については「耐震安全性の議論が国の専門部会で続いている。審議の状況を踏まえながら検討したい」と述べ、提示がさらに遅れる可能性を示唆した。一方、西川一誠知事は同日の定例会見で、「しっかり対応してほしいというのが我々の意見だ」と苦言を呈した。【酒造唯、大久保陽一】

毎日新聞(2009/04/11)

高速増殖炉「もんじゅ」の運転再開時期の提示を、目標としていた今月上旬から見送ったことについて、日本原子力研究開発機構は10日、「工程の検討状況を早々に県と敦賀市に示したい」と述べた。ただ再開時期については「耐震安全性の議論が国の専門部会で続いている。審議の状況を踏まえながら検討したい」と述べ、提示がさらに遅れる可能性を示唆した。一方、西川一誠知事は同日の定例会見で、「しっかり対応してほしいというのが我々の意見だ」と苦言を呈した。【酒造唯、大久保陽一】

六ケ所村の核燃再処理工場:廃液漏れ問題で国に追加報告

毎日新聞(2009/04/10)

六ケ所村の使用済み核燃料再処理工場の建屋で高レベル放射性廃液が漏れた問題で、日本原燃は10日、国に追加報告をした。先月、洗浄作業などに使う遠隔操作装置を動かすためのケーブルのレールが作動しなかった問題では、さびと潤滑剤の混合物が付着したためと結論付けた。さびは、高レベル放射性廃液が揮発した硝酸(しょうさん)成分によるものという。原燃は、硝酸が付着した可能性のある機器約220点を点検する。

報告は、固化セル(コンクリートで囲んだ部屋)内の洗浄作業中にセルに隣接した別のセルの放射線量が上昇し、作業を一時中断した問題について、両方のセルの間にある電源ケーブル用の穴のふたをとめるボルトを、合成ゴム状のものから、金属製のすき間を埋めるパテに替え、密封性を高める。作業は1週間程度という。

また、セル内でカメラなどを移動させるために使うクレーンは3月21日に復旧したが、同31日に再び停止しており、原因を究明している。【後藤豪】

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

六ケ所村の核燃再処理工場:原燃、県議に経過説明 トラブル続発受け

毎日新聞(2009/04/10)

◇「安易な決断反省」

日本原燃(六ケ所村)は、使用済み核燃料再処理工場での相次ぐトラブルを受け、県議への経過説明を進めている。1月下旬に高レベル放射性廃液約148リットルが漏れ落ちた際の対応の遅れについて、原燃は「(液受け皿の)水を高レベル放射性廃液ではないと思い込んでいた。安易な決断は大きな反省点」と非を認めている。

社民・県民クラブと共産に対する9日の説明で、古村一雄県議(社民・県民クラブ)は「反省しながらもなぜ(トラブルが)続くのか。技術的に原燃は自信過剰なのか」と質問。原燃の中村裕行・再処理計画部長は「結論は言える状況ではない」と答えた。

また8月の試運転終了のめどについて、原燃は「非常に厳しくなっている。8月にこだわらずに確実に仕上げていく」とした。諏訪益一県議(共産)は「ガラス固化の解明作業は最大の難点だ。このことを率直に認めないと、より一層、不信が広がるだけだ」と批判した。【後藤豪】

毎日新聞(2009/04/10)

六ケ所村の使用済み核燃料再処理工場の建屋で高レベル放射性廃液が漏れた問題で、日本原燃は10日、国に追加報告をした。先月、洗浄作業などに使う遠隔操作装置を動かすためのケーブルのレールが作動しなかった問題では、さびと潤滑剤の混合物が付着したためと結論付けた。さびは、高レベル放射性廃液が揮発した硝酸(しょうさん)成分によるものという。原燃は、硝酸が付着した可能性のある機器約220点を点検する。

報告は、固化セル(コンクリートで囲んだ部屋)内の洗浄作業中にセルに隣接した別のセルの放射線量が上昇し、作業を一時中断した問題について、両方のセルの間にある電源ケーブル用の穴のふたをとめるボルトを、合成ゴム状のものから、金属製のすき間を埋めるパテに替え、密封性を高める。作業は1週間程度という。

また、セル内でカメラなどを移動させるために使うクレーンは3月21日に復旧したが、同31日に再び停止しており、原因を究明している。【後藤豪】

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

六ケ所村の核燃再処理工場:原燃、県議に経過説明 トラブル続発受け

毎日新聞(2009/04/10)

◇「安易な決断反省」

日本原燃(六ケ所村)は、使用済み核燃料再処理工場での相次ぐトラブルを受け、県議への経過説明を進めている。1月下旬に高レベル放射性廃液約148リットルが漏れ落ちた際の対応の遅れについて、原燃は「(液受け皿の)水を高レベル放射性廃液ではないと思い込んでいた。安易な決断は大きな反省点」と非を認めている。

社民・県民クラブと共産に対する9日の説明で、古村一雄県議(社民・県民クラブ)は「反省しながらもなぜ(トラブルが)続くのか。技術的に原燃は自信過剰なのか」と質問。原燃の中村裕行・再処理計画部長は「結論は言える状況ではない」と答えた。

また8月の試運転終了のめどについて、原燃は「非常に厳しくなっている。8月にこだわらずに確実に仕上げていく」とした。諏訪益一県議(共産)は「ガラス固化の解明作業は最大の難点だ。このことを率直に認めないと、より一層、不信が広がるだけだ」と批判した。【後藤豪】

中間貯蔵施設反対表明を要請 呼子町区長連絡協

佐賀新聞(2009/04/08)

東松浦郡玄海町で、使用済み核燃料の中間貯蔵施設建設計画が表面化した問題で、唐津市呼子町の区長連絡協議会(大森登至郎会長)は7日、坂井俊之市長に「反対の態度をとってほしい」とする要請書を提出した。

東松浦郡玄海町で、使用済み核燃料の中間貯蔵施設建設計画が表面化した問題で、唐津市呼子町の区長連絡協議会(大森登至郎会長)は7日、坂井俊之市長に「反対の態度をとってほしい」とする要請書を提出した。

要請書は、岸本英雄・玄海町長が「プルサーマルと中間貯蔵施設はセットで考えている」と述べたことや、九州電力が施設設置の方針を示したことを「水面下の計画進行がうかがえる」と指摘。観光や産業への風評被害が懸念されるとして、プルサーマルを含め「関係機関に計画をやめるよう働きかけを」と求めている。

大森会長は「防災道路もなく事故があれば観光客はいなくなる。どこまで安全か分からない」と、要請書を提出。吉田勝利副市長は「市長に伝え玄海町や県の動きを注視したい」と話した。

同協議会はこの日、九州電力にも同様の要請書を提出。8日には同市議会と玄海町を訪れ、今後は県にも考えを伝える。

【写真】吉田副市長に、中間貯蔵施設建設反対を要請する文書を手渡す呼子町区長連絡協議会の大森会長(右から2人目)=唐津市役所

佐賀新聞(2009/04/08)

東松浦郡玄海町で、使用済み核燃料の中間貯蔵施設建設計画が表面化した問題で、唐津市呼子町の区長連絡協議会(大森登至郎会長)は7日、坂井俊之市長に「反対の態度をとってほしい」とする要請書を提出した。

東松浦郡玄海町で、使用済み核燃料の中間貯蔵施設建設計画が表面化した問題で、唐津市呼子町の区長連絡協議会(大森登至郎会長)は7日、坂井俊之市長に「反対の態度をとってほしい」とする要請書を提出した。要請書は、岸本英雄・玄海町長が「プルサーマルと中間貯蔵施設はセットで考えている」と述べたことや、九州電力が施設設置の方針を示したことを「水面下の計画進行がうかがえる」と指摘。観光や産業への風評被害が懸念されるとして、プルサーマルを含め「関係機関に計画をやめるよう働きかけを」と求めている。

大森会長は「防災道路もなく事故があれば観光客はいなくなる。どこまで安全か分からない」と、要請書を提出。吉田勝利副市長は「市長に伝え玄海町や県の動きを注視したい」と話した。

同協議会はこの日、九州電力にも同様の要請書を提出。8日には同市議会と玄海町を訪れ、今後は県にも考えを伝える。

【写真】吉田副市長に、中間貯蔵施設建設反対を要請する文書を手渡す呼子町区長連絡協議会の大森会長(右から2人目)=唐津市役所

増え続ける使用済燃料、再処理工場稼働の課題

東洋経済オンライン(2009/04/09)

電力各社が新たな経営計画を発表する中、九州電力の経営方針で、他社には見られない項目が明記された。それは原子力発電に伴う使用済燃料で「中間貯蔵施設の設置に向けた調査・検討」を行うというものだ。

原発の燃料であるウランがほとんど取れない日本では、使用済燃料を再処理し、抽出したプルトニウムを再び燃料に使う「核燃料サイクル」を推し進めている。国内原発全体で排出する使用済燃料は年間約1000トン。現在、その一部を日本原燃(本社・青森)が再処理用の燃料として受け入れ、残りは各原発で貯蔵している。

九州電力では従前から、使用済燃料の受け入れが順調に進まない場合、2013年頃に発電所での保管容量が満杯になるとの見方を示していた。すでに東京電力と日本原子力発電は共同出資で中間貯蔵会社を設立し、12年の操業を予定している。余力確保のため、九電もこれに倣う形だ。

一方、核燃サイクルの中核ともいうべき日本原燃の再処理工場は、最終試験段階でトラブルが相次ぎ、何度も竣工を延期してきた経緯がある。当初は03年の予定だったが、1月に13度目となる工事計画の変更を発表。昨年5月に公表した計画では、再処理工場の稼働を前提に、09年度の使用済燃料の受け入れ計画を711トンとしていた。だが稼働が遅れることで、その量は331トンにとどまる。再処理が進まなければ、おのずと電力会社側の貯蔵負担が増す。

電気事業連合会によると、昨年9月時点で国内原発全体の管理容量は1万9240トン、対して貯蔵量1万2320トンと使用率は6割強。一方で日本原燃は、受け入れ容量(3000トン)の8割強を使っており、電力会社よりも余力が乏しい。工場稼働にこぎ着けても、日本原燃が処理できる使用済燃料は年間800トンで、電力会社の年間排出量を約200トン下回る。貯蔵余力は電力各社で異なるが、増え続ける使用済燃料の貯蔵確保にどう対応していくか。これは業界全体の課題でもある。

日本原燃の再処理工場は今年8月の竣工を予定する。しかし5月に計画する最終試験再開について、児島伊佐美社長は3月30日の会見で「厳しい」と述べた。延期を繰り返すと、使用済燃料の貯蔵問題はさらに重みを増す。

(井下健悟 =週刊東洋経済)

東洋経済オンライン(2009/04/09)

電力各社が新たな経営計画を発表する中、九州電力の経営方針で、他社には見られない項目が明記された。それは原子力発電に伴う使用済燃料で「中間貯蔵施設の設置に向けた調査・検討」を行うというものだ。

原発の燃料であるウランがほとんど取れない日本では、使用済燃料を再処理し、抽出したプルトニウムを再び燃料に使う「核燃料サイクル」を推し進めている。国内原発全体で排出する使用済燃料は年間約1000トン。現在、その一部を日本原燃(本社・青森)が再処理用の燃料として受け入れ、残りは各原発で貯蔵している。

九州電力では従前から、使用済燃料の受け入れが順調に進まない場合、2013年頃に発電所での保管容量が満杯になるとの見方を示していた。すでに東京電力と日本原子力発電は共同出資で中間貯蔵会社を設立し、12年の操業を予定している。余力確保のため、九電もこれに倣う形だ。

一方、核燃サイクルの中核ともいうべき日本原燃の再処理工場は、最終試験段階でトラブルが相次ぎ、何度も竣工を延期してきた経緯がある。当初は03年の予定だったが、1月に13度目となる工事計画の変更を発表。昨年5月に公表した計画では、再処理工場の稼働を前提に、09年度の使用済燃料の受け入れ計画を711トンとしていた。だが稼働が遅れることで、その量は331トンにとどまる。再処理が進まなければ、おのずと電力会社側の貯蔵負担が増す。

電気事業連合会によると、昨年9月時点で国内原発全体の管理容量は1万9240トン、対して貯蔵量1万2320トンと使用率は6割強。一方で日本原燃は、受け入れ容量(3000トン)の8割強を使っており、電力会社よりも余力が乏しい。工場稼働にこぎ着けても、日本原燃が処理できる使用済燃料は年間800トンで、電力会社の年間排出量を約200トン下回る。貯蔵余力は電力各社で異なるが、増え続ける使用済燃料の貯蔵確保にどう対応していくか。これは業界全体の課題でもある。

日本原燃の再処理工場は今年8月の竣工を予定する。しかし5月に計画する最終試験再開について、児島伊佐美社長は3月30日の会見で「厳しい」と述べた。延期を繰り返すと、使用済燃料の貯蔵問題はさらに重みを増す。

(井下健悟 =週刊東洋経済)

英国内務省の治安テロリズム対策局のWebサイトの「Technical Advisory Board(技術諮問委員会)」へのリンクをクリックすると、日本の出会い系サイトに繋がるミスがおこりました。英BBCの報道で発覚したようですが、お堅いイギリスのお役所がとんだ赤っ恥ですね。

原因は調査中との事ですが、問題の出会い系サイトは日本語サイトですがサーバーはイギリス国内に置いてあるようですね。URLに「Technical Advisory Board」の文字を含んでいますし、単純なリンクミスの気もします。それに、このアダルトサイトは間違ってアクセスするするのを想定して、このURLを使った可能性も大きいですね。

原因は調査中との事ですが、問題の出会い系サイトは日本語サイトですがサーバーはイギリス国内に置いてあるようですね。URLに「Technical Advisory Board」の文字を含んでいますし、単純なリンクミスの気もします。それに、このアダルトサイトは間違ってアクセスするするのを想定して、このURLを使った可能性も大きいですね。

問題のあった英国内務省サイト

核燃料貯蔵施設 呼子区長会「反対を」 風評被害懸念 唐津市に要請書提出

西日本新聞(2009/04/07)

九州電力が原子力発電所の使用済み核燃料を一時保管する中間貯蔵施設について、設置に向けた調査検討を中期経営方針(2009‐11年度)に盛り込んだことをめぐり、玄海原発(佐賀県玄海町)に隣接する同県唐津市の呼子町区長連絡協議会は7日午前、同市や同町への設置に反対するよう求める要請書を同市に提出した。「観光唐津のイメージを傷つけ、農海産物の風評被害を招く」としている。

九州電力が原子力発電所の使用済み核燃料を一時保管する中間貯蔵施設について、設置に向けた調査検討を中期経営方針(2009‐11年度)に盛り込んだことをめぐり、玄海原発(佐賀県玄海町)に隣接する同県唐津市の呼子町区長連絡協議会は7日午前、同市や同町への設置に反対するよう求める要請書を同市に提出した。「観光唐津のイメージを傷つけ、農海産物の風評被害を招く」としている。

午後には九電にも要請書を提出。8日には、町長が中間貯蔵施設誘致に前向きな姿勢を表明した玄海町にも同様の要請をする。

呼子町は玄海原発から約5キロに位置し、イカの生き作りで知られる観光と漁業の町。九電の中間貯蔵施設に対し、原発周辺住民の組織的な反対表明は初めて。

要請書は区長全18人の連名で、「玄海原発周辺の市民の同意を得ないままプルサーマル発電を実施し、中間貯蔵施設も設置するのは住民無視」と非難。「再処理工場の見通しがない核燃料サイクルは事実上破綻(はたん)しており、中間貯蔵施設が永久貯蔵施設になる恐れがある」と主張している。

この日は代表の区長6人が、市役所に要請書を届けた。大森登至郎会長(69)は「事故があれば呼子の観光客はゼロになる。九電は安全と言うなら都市部に施設を持っていけばいい」と、中間貯蔵施設やプルサーマル発電への不安感を強調した。

玄海町の岸本英雄町長は今年3月初旬、「中間貯蔵施設をそろそろ議論すべき時期だ。九電から町内への建設について打診があれば検討する」と表明している。

九電にプルサーマル計画の実施許可が下りた2005年9月には、旧呼子町などの4漁協が玄界灘に漁船約140隻を出して、玄海原発を囲む海上デモをしている。

【写真】中間貯蔵施設設置反対の要請書を佐賀県唐津市の吉田勝利副市長(右)に手渡す呼子町区長連絡協議会の大森登至郎会長=7日午前11時すぎ、唐津市役所

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

中間貯蔵施設反対を 呼子区長、唐津市に要請

佐賀新聞(2009/04/07)

東松浦郡玄海町で、使用済み核燃料の中間貯蔵施設建設計画が表面化した問題で、唐津市呼子町の区長連絡協議会(大森登至郎会長)は7日、坂井俊之市長に「反対の態度をとってほしい」とする要請書を提出した。

要請書は、岸本英雄・玄海町長が「プルサーマルと中間貯蔵施設はセットで考えている」と述べたことや、九州電力が施設設置の方針を示したことを「水面下の計画進行がうかがえる」と指摘。観光や産業への風評被害が懸念されるとして、プルサーマルを含め「関係機関に計画をやめるよう働きかけを」と求めている。

大森会長は「防災道路もなく事故があれば観光客はいなくなる。どこまで安全か分からない」と、要請書を提出。吉田勝利副市長は「市長に伝え玄海町や県の動きを注視したい」と話した。

同協議会はこの日、九州電力にも同様の要請書を提出。8日には同市議会と玄海町を訪れ、今後は県にも考えを伝える。

西日本新聞(2009/04/07)

九州電力が原子力発電所の使用済み核燃料を一時保管する中間貯蔵施設について、設置に向けた調査検討を中期経営方針(2009‐11年度)に盛り込んだことをめぐり、玄海原発(佐賀県玄海町)に隣接する同県唐津市の呼子町区長連絡協議会は7日午前、同市や同町への設置に反対するよう求める要請書を同市に提出した。「観光唐津のイメージを傷つけ、農海産物の風評被害を招く」としている。

九州電力が原子力発電所の使用済み核燃料を一時保管する中間貯蔵施設について、設置に向けた調査検討を中期経営方針(2009‐11年度)に盛り込んだことをめぐり、玄海原発(佐賀県玄海町)に隣接する同県唐津市の呼子町区長連絡協議会は7日午前、同市や同町への設置に反対するよう求める要請書を同市に提出した。「観光唐津のイメージを傷つけ、農海産物の風評被害を招く」としている。午後には九電にも要請書を提出。8日には、町長が中間貯蔵施設誘致に前向きな姿勢を表明した玄海町にも同様の要請をする。

呼子町は玄海原発から約5キロに位置し、イカの生き作りで知られる観光と漁業の町。九電の中間貯蔵施設に対し、原発周辺住民の組織的な反対表明は初めて。

要請書は区長全18人の連名で、「玄海原発周辺の市民の同意を得ないままプルサーマル発電を実施し、中間貯蔵施設も設置するのは住民無視」と非難。「再処理工場の見通しがない核燃料サイクルは事実上破綻(はたん)しており、中間貯蔵施設が永久貯蔵施設になる恐れがある」と主張している。

この日は代表の区長6人が、市役所に要請書を届けた。大森登至郎会長(69)は「事故があれば呼子の観光客はゼロになる。九電は安全と言うなら都市部に施設を持っていけばいい」と、中間貯蔵施設やプルサーマル発電への不安感を強調した。

玄海町の岸本英雄町長は今年3月初旬、「中間貯蔵施設をそろそろ議論すべき時期だ。九電から町内への建設について打診があれば検討する」と表明している。

九電にプルサーマル計画の実施許可が下りた2005年9月には、旧呼子町などの4漁協が玄界灘に漁船約140隻を出して、玄海原発を囲む海上デモをしている。

【写真】中間貯蔵施設設置反対の要請書を佐賀県唐津市の吉田勝利副市長(右)に手渡す呼子町区長連絡協議会の大森登至郎会長=7日午前11時すぎ、唐津市役所

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

中間貯蔵施設反対を 呼子区長、唐津市に要請

佐賀新聞(2009/04/07)

東松浦郡玄海町で、使用済み核燃料の中間貯蔵施設建設計画が表面化した問題で、唐津市呼子町の区長連絡協議会(大森登至郎会長)は7日、坂井俊之市長に「反対の態度をとってほしい」とする要請書を提出した。

要請書は、岸本英雄・玄海町長が「プルサーマルと中間貯蔵施設はセットで考えている」と述べたことや、九州電力が施設設置の方針を示したことを「水面下の計画進行がうかがえる」と指摘。観光や産業への風評被害が懸念されるとして、プルサーマルを含め「関係機関に計画をやめるよう働きかけを」と求めている。

大森会長は「防災道路もなく事故があれば観光客はいなくなる。どこまで安全か分からない」と、要請書を提出。吉田勝利副市長は「市長に伝え玄海町や県の動きを注視したい」と話した。

同協議会はこの日、九州電力にも同様の要請書を提出。8日には同市議会と玄海町を訪れ、今後は県にも考えを伝える。

放射性廃棄物漏えい? 日本原子力研究開発機構 近海でパイプ破損

東京新聞(2009/04/07)

日本原子力研究開発機構は六日、東海研究開発センター核燃料サイクル工学研究所(東海村村松)から出た洗濯排水や洗浄液などの放射性廃棄物を放射性レベルを低くして沖合に運び、海中に廃棄するための金属製パイプ(直径約二十センチ)が破損し、廃棄物が途中の海中に漏えいしている可能性があると発表した。機構は「廃棄物は(環境への影響がない)環境基準値の九〇分の一に薄めており、問題はない」と説明している。

機構によると、金属製パイプは研究所の廃液処理施設から約数キロ離れた沖合まで敷設され、海中部分の長さは約三・七キロ。前回の二〇〇七年八月の検査では異常はなかった。

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

再処理施設の廃液放出管が破損か 茨城・東海村

産経新聞:MSN(2009/04/07)

日本原子力研究開発機構は6日、東海研究開発センター(茨城県東海村村松)の使用済み核燃料の再処理施設で、低レベルの放射性物質を含む廃液を放出する海中放出管が損傷し、廃液が漏れた可能性があると発表した。環境への影響はないという。

同機構によると、同日午後3時35分ごろ、定期検査で放出管の加圧試験を行ったところ、規定の圧力に達しなかった。管が損傷している可能性があるという。同機構では修理されるまで放出管の使用を中止する。

廃液は同センターの管理区域で出た手洗い水など、低レベルの放射性物質を含んだ生活排水などを安全なレベルまで処理したもの。

東京新聞(2009/04/07)

日本原子力研究開発機構は六日、東海研究開発センター核燃料サイクル工学研究所(東海村村松)から出た洗濯排水や洗浄液などの放射性廃棄物を放射性レベルを低くして沖合に運び、海中に廃棄するための金属製パイプ(直径約二十センチ)が破損し、廃棄物が途中の海中に漏えいしている可能性があると発表した。機構は「廃棄物は(環境への影響がない)環境基準値の九〇分の一に薄めており、問題はない」と説明している。

機構によると、金属製パイプは研究所の廃液処理施設から約数キロ離れた沖合まで敷設され、海中部分の長さは約三・七キロ。前回の二〇〇七年八月の検査では異常はなかった。

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

再処理施設の廃液放出管が破損か 茨城・東海村

産経新聞:MSN(2009/04/07)

日本原子力研究開発機構は6日、東海研究開発センター(茨城県東海村村松)の使用済み核燃料の再処理施設で、低レベルの放射性物質を含む廃液を放出する海中放出管が損傷し、廃液が漏れた可能性があると発表した。環境への影響はないという。

同機構によると、同日午後3時35分ごろ、定期検査で放出管の加圧試験を行ったところ、規定の圧力に達しなかった。管が損傷している可能性があるという。同機構では修理されるまで放出管の使用を中止する。

廃液は同センターの管理区域で出た手洗い水など、低レベルの放射性物質を含んだ生活排水などを安全なレベルまで処理したもの。

掛け声とお題目ばかりの日本、太陽光発電で他国に大きく水をあけられた。

ニュース漂流(2009/04/06)

「太陽光発電を現在の10倍にする」。

「太陽光発電を現在の10倍にする」。

政府が掲げるこれからの日本の姿は、毎度のことだが「今日、明日から本気で取り組む」のではなく「10年後には」の文言が必ず冠されるから情けない。

ひな形が用意されたかの如き決まりきったニュースによると「経済産業省は、日本企業による国内外での太陽電池の販売拡大などにより、2020年の太陽光発電の産業規模が現在の10倍の最大10兆円になるとの試算を明らかにした。雇用規模も1.2万人から11万人への拡大を見込む。同省は、太陽光発電を日本経済の成長を後押しする新たな成長分野と位置づけ、普及拡大や技術開発を積極的に推進する。経産省は国内で家庭の太陽光発電の導入量を20年に現状の10倍、30年には40倍に拡大する目標を掲げている。太陽光発電システムの導入費用を3~5年の間に現在の半額に低減させることを目指し、国内普及と共に海外での販売を大幅に伸ばす方針だ」となる。

結局は「絵に描いた餅」状態が続く。

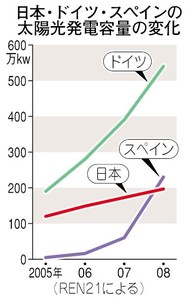

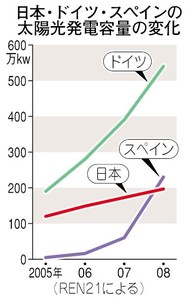

政府が餅を絵に描いている間に、2008年末時点の太陽光発電の総設備容量は、スペインに抜かれてしまい、前年の世界第2位から3位に転落した。

これは、民間国際団体の再生可能エネルギー政策ネットワーク21(REN21、本部ドイツ)の4月6日までの調査で分かったことだ。

08年に新たに設置された太陽光発電の容量でも前年の3位から4位へと後退した。日本が掲げる「再生可能エネルギーの開発」は、実は、立ち遅れているのである。

再生可能エネルギー政策ネットワーク21の調べによると、08年末の太陽光発電の総設備容量はドイツが1位で540万キロワット、2位がスペインで230万キロワット、日本は197万キロワットでドイツのわずか40%弱という状況だ。

昨年1年間で新設された設備容量では、スペインがダントツで170万キロワットに上る。2位はドイツで150万キロワット、3位は米国で30万キロワットとまだまだ少ないが、それよりも少ないのが4位の日本で、僅か24万キロワットに過ぎなかった。

1年間で新設されたスペインの設備容量170万キロワットは驚異的でもある。これは、大型の原発1基分を上回る。その間に日本は、危険が常に隣りあわせの「原発」に固執し、プルサーマル計画まで推し進めるのが関の山という状態だ。渦巻く利権に群がらないと一歩も進めないという日本が古くから抱え込んだ構造的大欠陥でもある。これでは、いつまで立っても、埒はあかない。利権が欲しければあとにすればいい。産業構造が冷えきってしまえば「甘い汁」も吸えなくなるのだから。もう利権用ヨダレカケはゴミ箱にでも捨ててもらいたいものだ。

加えて、風力発電の総設備容量でも日本は、08年末現在で190万キロワット。これは、世界トップを争う米国やドイツの12分の1以下だ。

日本は05年、太陽光発電の導入量でドイツにあっさりと世界一の座を奪われた。ドイツは91年に固定価格買い取り制度を導入し、急速に普及が拡大した。一方、日本は、太陽光発電導入に対する補助金を05年に打ち切った。普及の伸びが鈍化した一因だ。

日本の取り組みはひとことで言えば「チマチマしてセコイ」のが実情だ。そして何よりも国民的議論が成されないという大いなる欠点がある。

政府が言うことには、「太陽光で発電した家庭などの余剰電力の固定価格買い取り制度を来春にも導入する。これに伴い一般家庭の電気代は最大100円程度の値上げになる見通し」だという。

日本の制度案とドイツの制度との大きな違いは、日本が余剰電力に限り買い取るのに比べ、ドイツは発電量の全量を買い取る点にある。要は基本的な仕組みが違うということだ。価格は1キロワット時約50円でほぼ同額だが、期間は日本の倍の20年。10年程度で導入費用の元が取れるとされ、その後は「もうけ」が出るようになっている。その代わり、一般家庭の電気代への上乗せは約350円と日本の3倍強だ。

政府は「公平な国民負担を原則に、導入家庭が損もしないが、もうけもあまり出ないようにしたい」と言う。しかし、その考えだと、初期投資を回収する期間が長くなるのならまだしも、回収出来ずに損をしかねない。それは、結果として、必然的に大幅な普及が遥か彼方に遠のいていくことになる。

地球温暖化防止や環境保全という「共通の利益」のため、国民が直接負担するのもやむなし。やや大義名分的ではあるが、その気にさせるには、政府が真摯で誠実な取り組み姿勢を示して大胆かつスピーディーに実践・実施するしか道はない。勿論、利権が渦巻く原発依存体質からの脱却を図るのは今さら言うまでもないことだ。

【記:2009.4.6 中本貴之Takayuki Nakamoto】

ニュース漂流(2009/04/06)

「太陽光発電を現在の10倍にする」。

「太陽光発電を現在の10倍にする」。政府が掲げるこれからの日本の姿は、毎度のことだが「今日、明日から本気で取り組む」のではなく「10年後には」の文言が必ず冠されるから情けない。

ひな形が用意されたかの如き決まりきったニュースによると「経済産業省は、日本企業による国内外での太陽電池の販売拡大などにより、2020年の太陽光発電の産業規模が現在の10倍の最大10兆円になるとの試算を明らかにした。雇用規模も1.2万人から11万人への拡大を見込む。同省は、太陽光発電を日本経済の成長を後押しする新たな成長分野と位置づけ、普及拡大や技術開発を積極的に推進する。経産省は国内で家庭の太陽光発電の導入量を20年に現状の10倍、30年には40倍に拡大する目標を掲げている。太陽光発電システムの導入費用を3~5年の間に現在の半額に低減させることを目指し、国内普及と共に海外での販売を大幅に伸ばす方針だ」となる。

結局は「絵に描いた餅」状態が続く。

政府が餅を絵に描いている間に、2008年末時点の太陽光発電の総設備容量は、スペインに抜かれてしまい、前年の世界第2位から3位に転落した。

これは、民間国際団体の再生可能エネルギー政策ネットワーク21(REN21、本部ドイツ)の4月6日までの調査で分かったことだ。

08年に新たに設置された太陽光発電の容量でも前年の3位から4位へと後退した。日本が掲げる「再生可能エネルギーの開発」は、実は、立ち遅れているのである。

再生可能エネルギー政策ネットワーク21の調べによると、08年末の太陽光発電の総設備容量はドイツが1位で540万キロワット、2位がスペインで230万キロワット、日本は197万キロワットでドイツのわずか40%弱という状況だ。

昨年1年間で新設された設備容量では、スペインがダントツで170万キロワットに上る。2位はドイツで150万キロワット、3位は米国で30万キロワットとまだまだ少ないが、それよりも少ないのが4位の日本で、僅か24万キロワットに過ぎなかった。

1年間で新設されたスペインの設備容量170万キロワットは驚異的でもある。これは、大型の原発1基分を上回る。その間に日本は、危険が常に隣りあわせの「原発」に固執し、プルサーマル計画まで推し進めるのが関の山という状態だ。渦巻く利権に群がらないと一歩も進めないという日本が古くから抱え込んだ構造的大欠陥でもある。これでは、いつまで立っても、埒はあかない。利権が欲しければあとにすればいい。産業構造が冷えきってしまえば「甘い汁」も吸えなくなるのだから。もう利権用ヨダレカケはゴミ箱にでも捨ててもらいたいものだ。

加えて、風力発電の総設備容量でも日本は、08年末現在で190万キロワット。これは、世界トップを争う米国やドイツの12分の1以下だ。

日本は05年、太陽光発電の導入量でドイツにあっさりと世界一の座を奪われた。ドイツは91年に固定価格買い取り制度を導入し、急速に普及が拡大した。一方、日本は、太陽光発電導入に対する補助金を05年に打ち切った。普及の伸びが鈍化した一因だ。

日本の取り組みはひとことで言えば「チマチマしてセコイ」のが実情だ。そして何よりも国民的議論が成されないという大いなる欠点がある。

政府が言うことには、「太陽光で発電した家庭などの余剰電力の固定価格買い取り制度を来春にも導入する。これに伴い一般家庭の電気代は最大100円程度の値上げになる見通し」だという。

日本の制度案とドイツの制度との大きな違いは、日本が余剰電力に限り買い取るのに比べ、ドイツは発電量の全量を買い取る点にある。要は基本的な仕組みが違うということだ。価格は1キロワット時約50円でほぼ同額だが、期間は日本の倍の20年。10年程度で導入費用の元が取れるとされ、その後は「もうけ」が出るようになっている。その代わり、一般家庭の電気代への上乗せは約350円と日本の3倍強だ。

政府は「公平な国民負担を原則に、導入家庭が損もしないが、もうけもあまり出ないようにしたい」と言う。しかし、その考えだと、初期投資を回収する期間が長くなるのならまだしも、回収出来ずに損をしかねない。それは、結果として、必然的に大幅な普及が遥か彼方に遠のいていくことになる。

地球温暖化防止や環境保全という「共通の利益」のため、国民が直接負担するのもやむなし。やや大義名分的ではあるが、その気にさせるには、政府が真摯で誠実な取り組み姿勢を示して大胆かつスピーディーに実践・実施するしか道はない。勿論、利権が渦巻く原発依存体質からの脱却を図るのは今さら言うまでもないことだ。

【記:2009.4.6 中本貴之Takayuki Nakamoto】